�u���Ȃ��v���q�ǂ��̎��͂�L�� ����Ȃ��E�ق߂Ȃ��E�R���g���[�����Ȃ��A��̏W���̎q��ďp

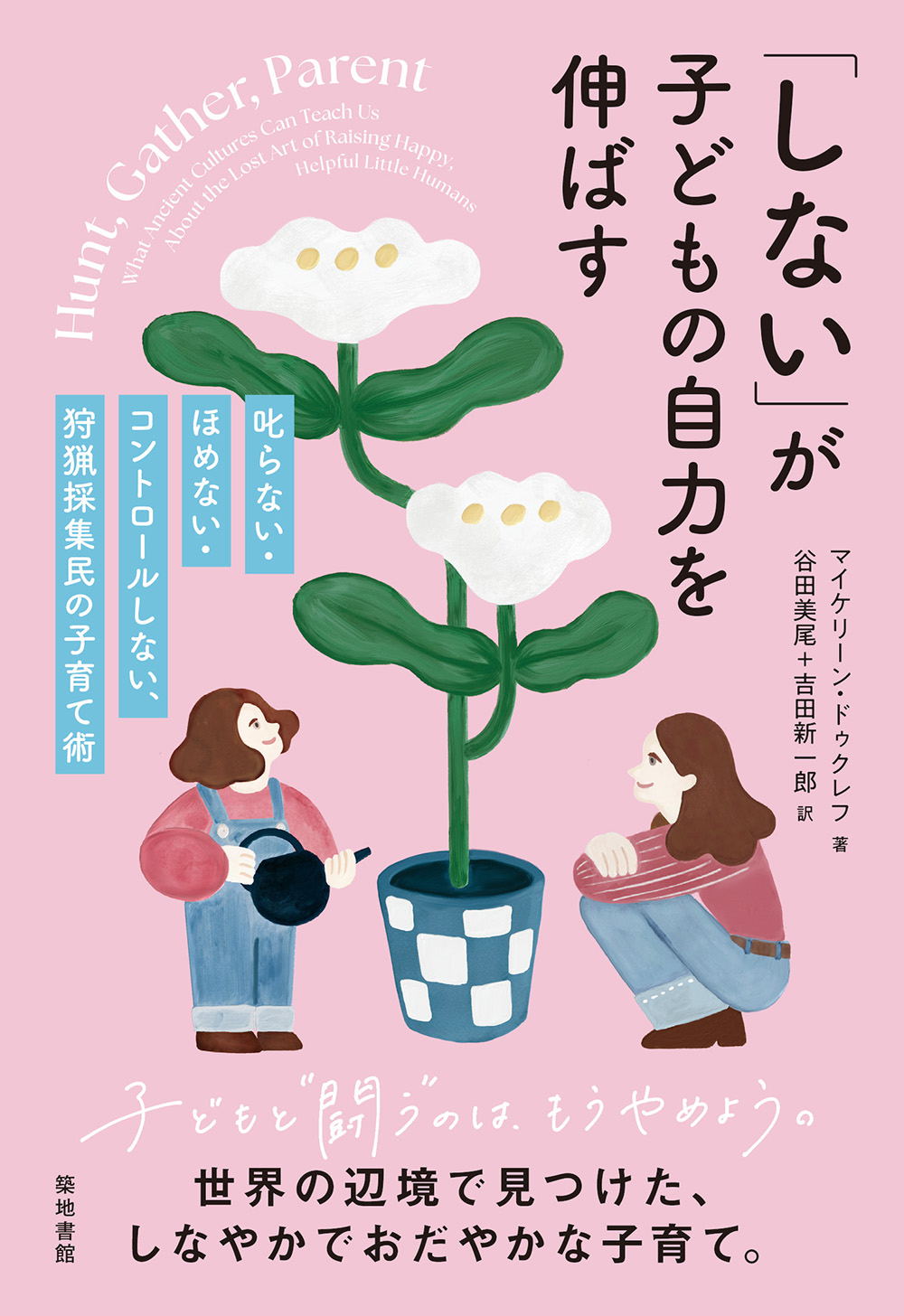

| �}�C�P���[���E�h�D�N���t�m���n�@�J�c�����{�g�c�V��Y�m��n 2,500�~+�Ł@�l�Z�������@390�Ł@2025�N7�����s�@ISBN978-4-8067-1688-4 �q�ǂ��̎��͂���݁A�e�q�W���n�b�s�[�ɂ��Ă����玙�p �ᛎ����̖��̈玙�ɍs���l�܂����A�Ȋw�҂ł���W���[�i���X�g�ł�����}�C�P���[���E�h�D�N���t���m�B ���嗬�̈玙�@�ɋ^�������悤�ɂȂ����ޏ��́A ����A��ă}����C�k�C�b�g�Ȃǂ̓`���I�Ȏq��ĕ�����K�˕����A �{�炸�E���������E�M���Ƌ��͂ɖ������玙�̒m�b�ɏo��܂��B �����Ō������̂́A�e���q���S�n�悭�߂�����"�V���v���Ń|�W�e�B�u�Ȏq���"�B �q�ǂ����Ǘ����������A���R�Ɏ����𑣂��q���g�����ڂ̎q��ďp�Ƃ́B ����̈玙�Ƀ����������A���M���Ȃ����Ă���e�ɂ����͂��Ăق�������ł��B |

�}�C�P���[���E�h�D�N���t�iMichaeleen Doucleff�j

NPR�̃T�C�G���X�E�f�X�N�̃O���[�o���E�w���X���h���B

�J���t�H���j�A��w�o�[�N���[�Z�ʼn��w�̔��m���A

�J���t�H���j�A��w�f�[�r�X�Z�Ńu�h�E�͔|�ƃ��C�������w�̏C�m���A

�J���t�H���j�A�H�ȑ�w�Ő����w�̊w�m�����擾�B

2015�N�A���A�t���J�̃G�{���o���M�̗��s�Ɋւ����

�W���[�W�E�t�H�X�^�[�E�s�[�{�f�B�܂���܂����`�[���̈���ł�����B

�����Ƀj���[���[�N�^�C���Y�̃x�X�g�Z���[�wHunt, Gather, Parent�x������B

�v�A���A�W���[�}���E�V�F�p�[�h�̃T�o���i�ƂƂ��ɃT���t�����V�X�R�ݏZ�B

�J�c�����i���ɂ��E�݂��j

�L�����o�g�B�������Z�̊O����ȁi�p��j���@�B

���݁A���k�S�����t���l�[���ŌĂԂ��Ƃ��ł��A

��l�ЂƂ�̐��k���D���Ȃ��Ƃ�m���Ă���ƌ����邭�炢�����ȍ��Z�ɋΖ��B

�R���g���[����������A���k�������Ƌ��͂�g�ɂ��邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ă���B

�Ɂw��l�ЂƂ���ɂ���w�Z�\�\���k�E���t�E�ی�ҁE�n�悪����w�т̏�x�i�z�n���فj�A

�w�݂�ȉH�����ā\�\���k���S�̊w�т̃G�b�Z���X�x�i�V�]�_�j������B

�g�c�V��Y�i�悵���E�����낤�j

���Ƃ��Ƃ̐��͓s�s�v��B

���ۋ��͂ɂ�����������Ƃ��狳��ɊS�������A1989�N�ɍ��ۗ�������Z���^�[��ݗ��B

�Q���^�̃��[�N�V���b�v�ŋ������C�����邱�ƂŁA���������܂߂Ċw�Z�������̖�������Ă��邱�Ƃ�m��B

�����̖��������E���P���邽�߂ɁA

�uPLC �ւ�v�uWW/RW �ւ�v�uSEL �ւ�v�u�M���@�[�̉�v�̂S�̃u���O��ʂ��Ė{�������Ă���B

���݂T�߂̃u���O�u�R�[�`���O�ւ�v�i���́j���������B

��́A�������Ȃ����x�̂����������Ɠy�j���̔_��ƁB

�{���Ɋւ��鎿��E�₢���킹�́Apro.workshop@gmail.com �܂ŁB

�v�����[�O

�ᛁi���Ⴍ�j����

�}���̐l�X�̉������ɖ������q��ăX�^�C��

��̏W���̎q��Ă��猩���Ă����玙�̃q���g

���ՓI�Ȏq��ẴA�v���[�`���w�сA�玙�̃C���C����f����

���������̐��_���������}���̐l�X

���̖{����w�ׂ邱��

SECTION1 ��Ń��C���h�Ȑ�������

��P�́@���E�ōł��v�d�h�q�c�i��j�Ȑe����

���ѐ��ȂǂȂ��}���̕�e�����̎q���

�l�Ԃ̔]�ɋN������o

���o���x����ɂ����������

�����̎q��ĂɊւ�����͐������̂�

�j�Ƒ��͕�e�ƕ��e�����Ɉ玙�̐ӔC���̂�������

�k�R�����l�Ȃ����́A����Ȃv�d�h�q�c�Ȑe�Ȃ̂��H

��Q�́@�Ȃ��������͂���Ȏq��Ă�����̂��H

�嗬�̈玙���@�͓`���I�Ȓm���Ɋ�Â��Ă���̂�

1�ڂ̏K�� �����Ȃ���������R�ς݂�

2�ڂ̏K�� �w�т̍ՓT�i�w�т̊y������Nj������⊈���j

3�ڂ̏K�� �ق߂āA�ق߂āA����ɂق߂܂���

�k�R�����l�ł�������Ƒ҂��āI�@�Ȋw�͎q��Ă̎d���������Ă���Ȃ��́H

SECTION2 �}���E���\�b�h

��R�́@���E�ōł������ɂȂ�q�ǂ�����

�����I�ɉƑ����x����`�����E�J�n�A���̎q�ǂ�����

�q�ǂ������̐S�ɂ���u�v���������C�����v

��S�́@�����I�ɉƎ������悤�q�ǂ��ɂǂ�������H

�u�A�R���f�B�[�h�v���w�Ԃ��Ƃ������I�ɉƎ�������S�����

�r�s�d�o�@ �g�h���[�Y�E�C���N�i�c��������Ёj���ɂ���

�c���͗��h�ȉƎ��A�V�X�^���g�I

�����Ă݂�@ ����`���̌P��

����`���𑣂��Ƃ��̃|�C���g

��T�́@�_��ŋ��͓I�Ȏq�ǂ�����Ă���@

�}���̕�e�͒��A4�l�̎q�ǂ����ǂ�����o���H

���������}�����

�r�s�d�o�A �q�ǂ������Ƀ`�[���̉����n��

��l�̐��E�Ɏq�ǂ����}�������

�u�v���ł��Ă���v�C���������`�x�[�V������

�����Ă݂�A ���͂̃X�L����g�ɂ�������

�s�d�`�l01 ���ɉ߂������߂̂����ʓI�ȕ��@

�e�q�W�̓y����Ȃ��l�̊j�u�s�d�`�l�v�Ƃ́H

�q�ǂ��������A�����Ă��炤�W

�q�ǂ��͒u���ꂽ���Ŏ��R�Ɗw��

��U�́@���@�Â��̒B�l�\�ق߂�����ʓI�Ȃ��̂́H

�q�ǂ��́u��`�������v�C�������ő�����d����

�r�s�d�o�B �q�ǂ��̍v�������F����

�q�ǂ��͋����p�[�g�i�[�I

�����Ă݂�B �q�ǂ������C�ɂ�������@���w��

SECTION3 �C�k�C�b�g�̊���m���i�d�p�j

��V�́@�{�炸�ɐ�����

�k�Ɍ��̌����������ŕ�������ރC�k�C�b�g

�C�k�C�b�g�͊���������Ȃ�

�q�ǂ����ᛂɑΛ����Ȃ�

�݂�Ȃŏ��������Ȃ���q�ǂ�����ĂĂ���

�q�ǂ��̎��s�@�\����܂���

��W�́@�q�ǂ��ɓ{����R���g���[��������@��������

�q�ǂ��̎��s��{��Ȃ��C�k�C�b�g�̐l����

�{�邱�Ƃŗ]�v�Ɏq�ǂ��͌������Ƃ��Ȃ��Ȃ�

��X�́@�q�ǂ���{��Ȃ��悤�ɂ�����@

�{����g�킸�q�ǂ��ɓ`������@�Ƃ�

�r�s�d�o�@ �b���̂���߂�

�r�s�d�o�A �q�ǂ��ɑ���{������炷�A���邢�͂܂����������Ȃ��悤�ɂ���

�s�d�`�l02 ��܂��A�����ċ������Ȃ�

�R���g���[�������A�q�ǂ����u��܂��v

�����Ă݂�C �q�ǂ��ɑ���{������炷���@���w��

��10�́@�q��Ăɖ𗧂c�[���̏Љ�

�q�ǂ��̌��₩�Ȑ����ɖ𗧂�3�̃c�[��

1 �ᛂ�}���邽�߂̃c�[��

2 �����q�ǂ�������s�K�ȍs���ɑΏ�������@

�����Ă݂�D ���t�Ȃ��ŁA����������

��11�́@����̗͂����\�s�����`�����邽�߂̃c�[��

������Ԃ��Ă���^�C�~���O�ŋ����Ă��`���Ȃ�

�����ʂ��Ďq�ǂ��ɓ`����

�����Ă݂�E ����ł�����������

��12�́@�h���}�\�s�����`�����邽�߂̃c�[��

�C�k�C�b�g�̓`�������o�t�B����

�q�ǂ��������������^�C�~���O�ōČ����Č�����

�����Ă݂�F �h���}���g��������

SECTION4 �n�b�U�x�̌��N

��13�́@�Ñ�̐�c�͂ǂ̂悤�Ɏq��Ă����Ă����̂��H

�c������������o����

�������̑c��E��̏W���������Ă����q��Ă̒m�b

���݂ɑ��h�������Ȃ���Ƒ��Ŏx������

��14�́@���E�ōł����M�ɂ��ӂꂽ�q�ǂ�����

�n�b�U�x�̏��������R�ƌ������S�D�����p

����ꂽ�������ɍ��߂�ꂽ���b�Z�[�W

�s�d�`�l03 �s���ƃX�g���X�ւ̌Ñ�̑Ώ��@

���R�C�܂܂ɉ߂����n�b�U�x�̎q�ǂ�����

�w�ڂ��Ƃ���q�ǂ����ז����Ȃ�

�w�����������邱�Ƃ̕��Q

����̐l�����ւ̐ӔC

�����Ȃ��Z�C�t�e�B�[�E�l�b�g�i���S�ԁj

�����Ă݂�G ���M�Ǝ��������

��15�́@���a�ւ̌Ñ�̑Ώ��@

�Ǘ�������Y�イ�a��

�ސl���̍�����q�ǂ�����������܂ł͎��Ԃ���������

�A���y�A�����g�Ƌ��Ɏq�ǂ�����Ă镶��

���ݕ}�����S�g�̌��N�ɏd�v�ȗv�f

�����Ă݂�H �Ƒ��̂��߂Ɋ���I�Ȏx�����\�z����i�����Ď������g�ɋx����^����j

SECTION5 ���m�̎q��ĂQ�D�O

�s�d�`�l04 ���m�̐e�����̂��߂̐V�������E��

�}�N���ƃ~�N���̎��_���猩���s�d�`�l�q���

��16�́@��A�Q�邱��

��̏W���͐Q�����������Ȃ��H

����l�́u�������v�����ɂƂ��ꂷ���H

�Q�������̓R���g���[�������ڂɏo��

�q�ǂ��̑̓����v�Ɉς˂�

�G�s���[�O

��҂��Ƃ���

�ᛁi���Ⴍ�j����

��e�Ƃ��Ăǂ��ɗ������u�Ԃ��o���Ă��܂��B����12���̒�5���̂��Ƃł����B���͍���Ɠ����Z�[�^�[�𒅂ĐQ�Ă��܂����B���͂�������������Ă��܂���B

�O�ł͋Z���ɂȂ肩���Ă���A�X���������Ă��܂����B�Ƃ̒��͕s�C���ȂقǐÂ��ł����B��������̂́A�W���[�}���E�V�F�p�[�h�̃}���S�[���x�b�h�̉��Ōċz���鉹�����ł����B

���͐킢�ɔ����Ă��܂����B���ɓG�Ƒ���������ǂ��Ώ����邩���̒��ōl���Ă��܂����B�܂��U�����ꂽ��ǂ�����H�@����ꂽ��H�@�R��ꂽ��H�@����Ƃ����܂ꂽ��H

�����̖����u�G�v�ƌĂԂ̂͂Ђǂ����Ƃ̂悤�ɕ������܂��B���͖���S�̒ꂩ�爤���Ă��܂��B���[�W�[�͓��̉�]�������A�ƂĂ��E���œ��̓I�ɂ����_�I�ɂ���������������ł��B�V�я�œ]�Ƃ��Ă��A�����ɗ����オ��܂��B��Ԃ������炸�A�ʓ|�Ȃ��Ƃ����Ȃ��A���͖{���ɑf���炵���q�Ȃ̂ł��B

�����āA���͖��̓�������D���ł��B���ɓ��̂Ă���̓������B���͎d���Ŏ�ޗ��s�ɍs���ƁA���̎q�́A�I���ƃ����Ǝ������y�����������悤�ȓ����������ɗ������Ȃ�܂��B�����A���̊Â�����͐l���䂫���f�킹�܂��B

���[�W�[�̐S�̒��ɂ͌����������R���Ă���A���̉��ɋ�藧�Ă��āA�җ�Ȑ����Ő��E�֓˂��i�݂܂��B�F�l�̌��t�����A�ޏ��́u���E�̔j��ҁv�ł��B

���[�W�[�͐Ԃ����̍��A�悭�����Ă��܂����B���Ӊ����Ԃ������̂ŁA�s�����������v���u�H�ׂ���Q���肵�Ă���ȊO�͋����Ă���v�Ə����Ȉ�ɑi�����قǂł��B��t�͌��������߂āi���x�����낢��Ȑe��������i�����Ă����̂ł��傤�j�u�܂��A�Ԃ����ł�����v�Ɠ����������ł����B

���[�W�[��3�ɂȂ�A���������ᛂƁu�e�ւ̖\�́iParental abuse by children�j�v�̗��ւƕς��܂��B�ᛂ��N���������[�W�[�����������グ��ƁA�ޏ��͎��̊��ł����邱�Ƃ��悭����A�������Ŗj�ɐԂ���`�������܂܉Ƃ��o�钩������܂����B

���́A�Â���12���̒��A���̓x�b�h�ɉ���������܂܁A�h��������˂������Ă��܂����B���[�W�[�Ǝ��̊Ԃɕǂ��z����Ă����̂ł��B���́A���̎q�ƈꏏ�ɂ��鎞�Ԃ����|�ɂȂ����܂����B�����i�܂��j�{���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����A�i�܂��j���[�W�[���������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����A�i�܂��j�ޏ��̍s��������Ɉ���������̂ł͂Ȃ����A�ƁB�����Ă��̌��ʁA���[�W�[�Ǝ����G�ΊW�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƌ���Ă����̂ł��B

���͓{��ɖ������ƒ�ň炿�܂����B�吺�ŋ���A�h�A���o�^���Ɨ��\�ɕ߂���A�C����蓊�����肷�邱�Ƃ��A���e�A3�l�̂��傤�����iSibling�̖�ł��j�A�����Ď��ɂƂ��Ă͓�����O�̃R�~���j�P�[�V�����̎�i�ł����B

�ł�����A���[�W�[���ᛂɑ��āA���߂̂����́A���̗��e�����ɂ����̂Ɠ����悤�ɁA�{������A������������A���ɂ͑吺�ŋ��낵�����t���g���܂������A���̂����͗��ڂɏo�邾���ł����B���[�W�[�͏��ɓ]�����āA���萺�������Ȃ��甽��Ԃ��Ă��܂����B���͗��e�������܂���肽�������̂ł��B���[�W�[�ɂ͂����₩�Ȋ��ň���Ăق����������A�h�N�^�[�E�}�[�`���̌C��N���̓��ɓ�������������Y�I�ȃR�~���j�P�[�V�����̕��@�������Ă��������Ǝv���Ă��܂����B

�����Ŏ��́A���ł������Ă����O�[�O���搶�ɑ��k���A�u���ГI�v�Ȏq��Ă����[�W�[���ᛂ�}����̂Ɂu�œK�Ȏq��ĕ��@�v���Ɣ��f���܂����B���������������ł́A���ГI�ł���Ƃ́u�B�R�Ƃ��Ă���Ɠ����ɁA�D�����v���Ƃł��B�����玄�́A�S�͂�s�����Ă������܂����B�������A�u���ГI�v�A�v���[�`�͂܂��������������܂���ł����B���[�W�[�͎����܂��{���Ă���̂��킩��ƁA�s�������������܂����B����ɑ��āA���͂���ɓ{��܂����B�����Ă��܂��ɂ́A���[�W�[���ᛂ͊j����̂悤�Ɍ������Ȃ�̂ł��B���[�W�[�͊��݂��A�Ƌ���Ђ�����Ԃ��A�ƒ�������܂����B�������͌��ǁA�������z�Ɋׂ��Ă��܂��܂����B

�}���̐l�X�̉������ɖ������q��ăX�^�C��

���̕ۈ牀�̏����̂悤�ȋɂ߂ĊȒP�Ȃ��Ƃł����A�����ɕς��܂����B�u���肢������C�𗚂��Ă���Ȃ��H�v�Ǝ���5������肵�����ƁA�ޏ��́u���_�I�v�Ƌ��сA���𓊂��̂Ă܂����B

���钩�A���͂ƂĂ��C���������Ȃ�A�䏊�ɂ��Ⴊ�݂���ŁA�I�Ɍ������ĐS�̒��ŋ��т܂����B�Ȃ�����Ȃɋ�J����̂��낤�H�@�Ȃ��ޏ��͕����Ă���Ȃ��̂��낤�H�@���̉����Ԉ���Ă���̂��낤�H

�����Ɍ����ƁA���̓��[�W�[���ǂ������悢�̂��܂������킩��܂���ł����B�ޏ����ᛂ��~�߂���@���킩��܂���ł������A�܂��Ă�ޏ��ɑP�ǂȐl�ԁA�܂�e�ŁA�D�����A�v�����̂���l�ɂȂ���@�������n�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł��B

���͂悢��e�ɂȂ���@���m��܂���ł����B�v���ʂ�ɂ����Ȃ����ƂŁA����Ȃɐh���v���������̂��A�悢�ւ������������̂ɁA�����̃X�L���ɑ傫�ȃM���b�v�����邱�Ƃ�F�������̂��A���߂Ăł��B

�����āA���N�҂��]��ł����ň��̖����ڂ��o�܂��u�Ԃ�����A�{�苶���Ď�̕t�����Ȃ������Ȑl�ԂƊւ����@����������l�ŒT���Ă��܂����B���̍������甲���o�����@��T���Ă����̂ł��B

���͓r���ɕ��A���ʂāA��]�������Ă��܂����B���ꂩ���A�ޏ��̔w��͂��ǂ�ǂ����Ă����Ă��A���݂��ς�炸�ɐ킢�𑱂��Ă���p�����z���ł��Ȃ��Ȃ������̂ł��B

�������A���ۂɂ����͂Ȃ�܂���ł����B���̖{�ɂ́A�������̐l���ɗ\�����ʑ傫�ȕω����N�������o�܂ɂ��ď����Ă��܂��B���ꂪ�n�܂����̂́A���L�V�R�̃}���̐l�X���Z�ޒn��ւ̗��s�̂Ƃ��̂��ƁB�����ł̑̌����A���E�̂��܂��܂ȏꏊ�փ��[�W�[�ƈꏏ�ɗ������邱�ƂɂȂ������̂ł��B�s����X�ŁA���͑f���炵����e�╃�e�ɏo��A�q��ĂɊւ�������ׂ��m������������w�т܂����B�ނ�́A���[�W�[���ᛂ�}������@�����łȂ��A�����{������A��������������A�������肹���ɔޏ��ƃR�~���j�P�[�V�������Ƃ���@�������Ă���܂����B����́A�e�Ƃْ̋���Η��ނ̂ł͂Ȃ��A�q�ǂ��̎��M�����߂���@�ł��B�����āA����Ƒ��A�F�B�ɑ��ă��[�W�[���D��������ɂȂ�悤�ɋ�������@�������w���Ƃ��A�����炭�ł��d�v�Ȃ��Ƃł����B���ꂪ�����ł����̂́A�K���̕�e�╃�e���q�ǂ��ɑ��Ă܂������V�����`�ŗD�����∤����������@�������Ă��ꂽ����Ȃ̂ł��B

�i�㗪�j

�ŋ߁A�r�m�r��Łu����e��߂����v�Ƃ������e���悭�������܂��B�C�ɂȂ��Ĉ�ЂƂǂ�ł݂�ƁA���e���Ă���̂͒������̎q�ǂ��������ꂳ�����悤�ł��B�q�ǂ����v���܂������Ǝ�����`��Ȃ��B�����A���N�����ĕٓ������A�Ƃ̂��Ƃ�Еt���A�������d���ɍs���A���ċA���B�v�t���̎q�ǂ������́A�e�̌������Ƃ����A�X�}�z�������グ�Ȃ��B�������Ƒ��̐��b������͓̂�����O�ŁA���ӂ���Ȃ��ǂ��납�A�P�`�������A���Ԃ�����邱�Ƃ�����B�������������ԂƃG�l���M�[������Ċ撣���Ă��Ă���̂ɁA�܂���������Ȃ��B����Ȃ��ꂳ���̑������A�u���̈�ĕ������������̂��낤���v�Ǝ��₵�Ă��܂��B����������ƁA�q�ǂ��̂��߂��v���āA�q�ǂ����S�̊������v�悵�A�Ǘ����A�w�����o�������Ă����̂�������܂���B�������A���̃R���g���[���Ɏq�ǂ����������A�W��������Ă��܂����Ƃ������ʂ�����̂ł��傤�B

�{���̒��҂ł���}�C�P���[���E�h�D�N���t��������̃��[�W�[�̎q��Ăɍŏ��͋�킵�Ă��܂����B

�����A�ޏ����w���R�v�^�[�E�y�A�����e�B���O�i371�y�[�W�`�Ǘ��I�Ȏq��āj�𑱂��Ă�����A���[�W�[���ᛂ͉��Ƃ����߂������Ƃ��Ă��A���N��ɂ͂����Ɓu����e��߂����v�ƂԂ₭���ꂳ���Ɠ����悤�ȏɊׂ��Ă�����������܂���B

����ŁA�r�m�r�ł́u����Ȃ��q��āv��u���R���C�̎q��āv�ɑ���s����ӌ����悭�ڂɂ��܂��B

�p�����Ŏ��R�ɕ�����邱�Ƃ������ꂽ�D��S�����ȗc���B���蕨�̃p���ɐG��Ă��܂����Ƃ��ɁA���̕�e���q�ǂ��̊�F���M���Ȃ���u���X�̐l�ɓ{�����v�Ɛ�����������B�d�Ԃ̒��ő����ł���q�ǂ������ׂ̗ɂ́A�X�}�z�ɖ����ł܂��������ӂ����Ȃ��e�B�u�e�������̏�Ŏq�ǂ������܂�Ɏ��R�ɂ����Ă��āA������Ǝ���Ȃ��̂͂��������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����ӌ��ł��B�����u����Ȃ��q��āv�Ƃ������t�Ɉ�a�����o����Ȃ�A�e�ł͂Ȃ��q�ǂ������R���g���[�����Ă���t���[�����W�E�y�A�����e�B���O�i371�y�[�W�`���R���C�̎q��āj�ɑ����a�����ƌ����܂��B

�{���̂s�d�`�l�q��ẮA����܂Őe�q�W�����[���x�z���Ă����u�R���g���[���v�̍\���ɋC�Â����Ă���܂����B���́u������R���g���[���������v�Ƃ����~���́A�Ȃɂ��e�q�W�Ɍ���ꂽ�b�ł͂���܂���B�w�Z����ł��A���k�������ɃR���g���[�����邩���d�����ꂷ���Ă����悤�Ɏv���܂��B

�����g�A��20�N�ԁA�w���S�C�⋳�ȒS�C�Ƃ��āA���k�̐������肢�Ȃ���A�w�Z�œ����Ă��܂����B�����̈ӌ��������A���҂̍l���Ɏ����X���A�����ōl���s���ł���l�ɂȂ��Ăق����B����Ȏv������A���k�̎�̐��������o�����ƁA�{���̑�Q�͂̎O�̏K���i51�`59�y�[�W�j���Ȃ���A�����ɂ����鋳����������݁A���܂��܂Ȋ�����p�ӂ��A���Ƃł͐��k�����s���Ȃ��悤�ɐ��肵�Ďw�����o���A�������Ď����A�����Ȃ��Ƃ����������傰���ɂق߂������A�s�K�Ȍ����ɑ��Ă͌����邳�����ӂ��Ă��܂����B����ǂ����̌��ʁA���̎v���Ƃ͗����ɁA���k�̎�̐��͈炽���A���k�͔������A�����g�����ʂāA���݂��v���悤�ɂȂ�Ȃ��Ɍ��C�������Ă��܂����Ƃ�����܂����B�{����ǂ݂Ȃ���A�����̋�X�����L������݂�����A�u�������k�������R���g���[�����悤�Ƃ��Ă��āA���k�͂��̎x�z�ɒ�R���Ă��������������̂��v�ƋC�Â��A���R�Ƃ��܂����B�����ŁA�����ɂȂ���Ȃ����ʂȁu���͑����v���J��L���Ă����̂ł��B

�����āA�{���͎������N�����Ă����R���g���[������������Ƃ̑���������Ă���܂����B���̑���ɁA�u���ɉ߂������ƁA��܂����ƁA�����A�ŏ����̊��v�i�s�d�`�l�q��Ă̎l�{�̒��j�Ƃ����܂������ʂ̎��_�𒆐S�ɐ����邱�Ƃɂ���āA�q�ǂ��Ƃ��悢�W��z���A����������������ł���A����ȉ\���������Ă��܂��B�Ƃ͂����A�}�C�P���[������J�����悤�ɁA���N�̏K����Љ�ʔO�ɋt����āA�R���g���[����������̂͊ȒP�ł͂���܂���B���l�̖ڂ��C�ɂȂ��āA�q�ǂ����ق߂���A��������A���������Ă��邱�Ƃ��A�s�[���������Ȃ��ʂ�����܂��B�܂��A������{��ȂǁA�����N���鎩���̊���₻��ɔ���������}���邱�Ƃ������ɂł�����̂ł͂���܂���B

�����炱���A�{���ŏЉ��Ă��鐢�E�e�n�̃X�[�p�[�}�}��X�[�p�[�p�p�����̃A�v���[�`���A�����̐����̒��ʼn\�Ȍ`�Ŏ�����Ă݂邱�Ƃ��������߂��܂��B�R���g���[������������Ƃɂ���āA��ɉ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����v���b�V���[����������A�S�̗]�T�����܂�܂��B�����āA���̂����₩�Ȃ܂Ȃ����̐�ɁA�q�ǂ����{�������Ă���u���ɗ��������v�u�N�������������v�Ƃ����D�����������Ă���͂��ł��B�ƒ��w�Z���A����Ȃ��A�ق߂Ȃ��A�R���g���[�����Ȃ����ƂŁA�q�ǂ������̓��ɂ���D�����������ɔ���������ɂȂ邱�Ƃ�S�������Ă��܂��B

�i�㗪�j

�J�c����