|

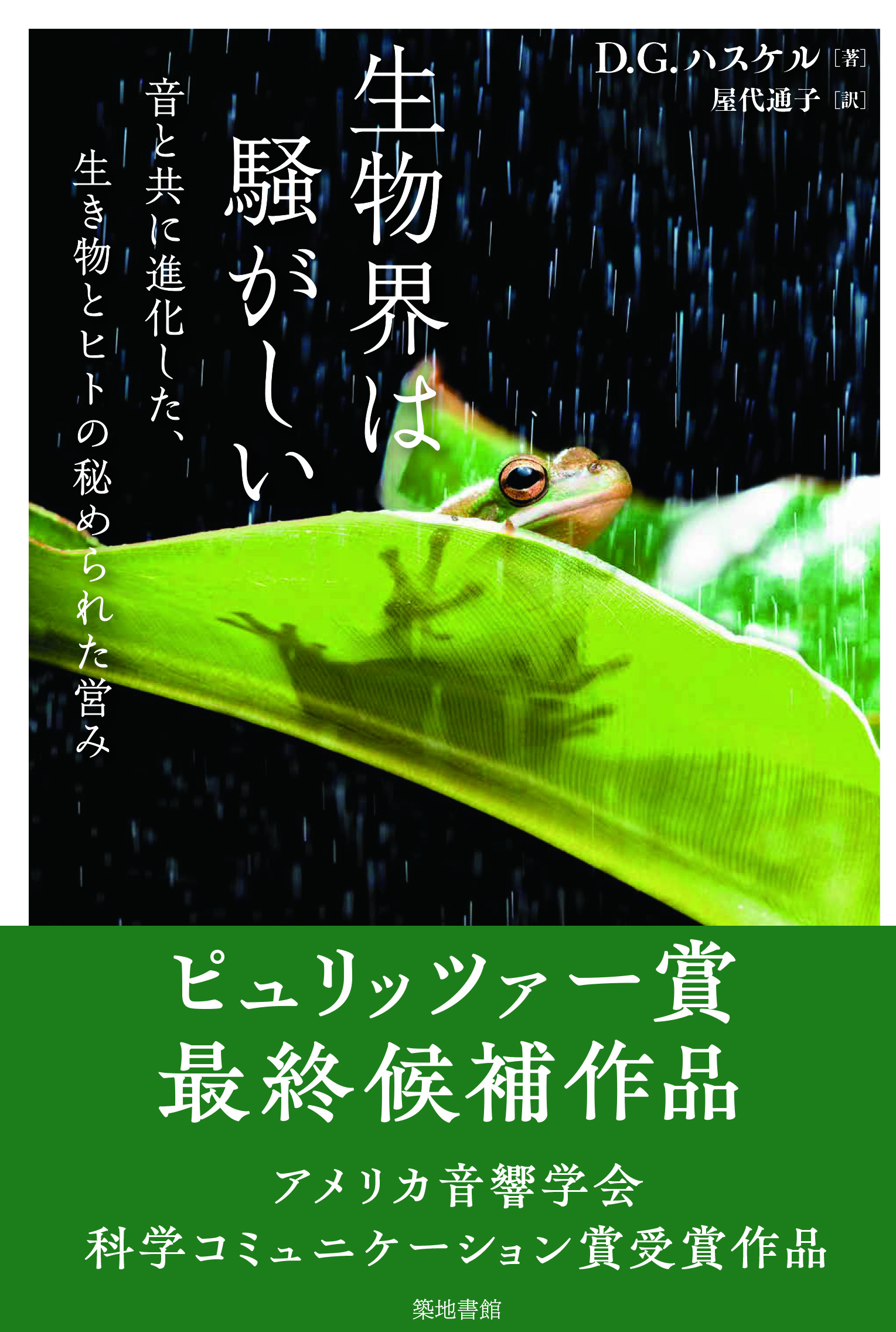

デヴィッド・ジョージ・ハスケルの著述は、「詩人の感性」であり、「抒情的」と評される。科学読み物(サイエンスライティング)であるにもかかわらず。

本書ではのっけから、キリギリスやコオロギが「spice the air」する。大気にスパイスをまぶすのだ。室内楽コンサートを聴いてきた著者は、音楽家たちが「merged their bodies with wood, nylon, and metal……」と言う。音楽家の肉体が、木片やナイロンや金属と混じり合うというのはどういうことなのか。彼の言葉は、詩的ではあっても単に装飾的であるだけではない。言葉の紡ぎ方、あるいは目が対象を分解するその視点に詩人の感性がある。

抒情的であるとはいっても、情緒に溺れるわけではもちろんなく、彼の科学的手法はきわめて厳格で、基本的には自分自身の目、耳、手、時には舌で確かめてみる。そうして紡ぎ出された言葉の一つ一つは、時に冗長と思えなくもないけれども、表現者としての彼の誠実さの表れでもある。

翻訳家として、彼のリリックを何分の一かでも日本語にすることができたかどうか、はなはだ心もとないことをまずお詫びしておかなければならない。

それでもわたしが個人としてハスケル氏を敬愛してやまないのは、彼のethic の故だ。

彼は自分自身が、少なくとも現代の世界で最も特権的である、西洋の白人男性であることを痛いほど自覚しながら世界を見ている。

例えば、「ごく最近まで、動物の行動を研究する科学者の大半」が「ヨーロッパ北部と北米北東部の人間だった」ために、研究対象がそこでの固有種に偏っていたこと、それぞれの時代の人間観が科学的な知見をも偏らせてきたことを率直に認めているし、人間以外の生物が異種交配を避けようとすることを、人間のいわゆる「混血」を避けようとする根拠にしてはならないと警鐘を鳴らしている。

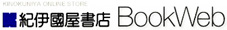

本書の話題の中で特に衝撃的なのは、水中、とりわけ海の中の騒音ではないだろうか。

音は、ほとんど暗闇と言っていい海の中で、音の反響を使って周りを「見る」生物の目を曇らせる。耳で音を聴くだけでなく、身体で音波の振動も感じる海の生き物には、絶え間なく鳴り続ける音は全身が受ける拷問だ。時折クジラやシャチが海岸に打ち上げられたり、近年北海道の浜辺に夥しい数のイワシが打ち上げられたりするのも、ひょっとしたら海の騒音から逃れてきたものかもしれない。

そんな海の騒音の大半はさまざまな消費材を運ぶ船舶が原因だという。9・11のテロの直後とコロナ禍に大型船舶の航行量が減り、クジラのストレスホルモン値が下がったというのは皮肉な話だ。

わたしたちは普段決して意識にのぼらせすらしないけれど、周り中を、海を渡って運ばれてきたものに取り囲まれている。PCを動かす電気について、彼がわざわざ「主に、かつてはサーモンがいっぱいだった川に設けられたダムのタービンから供給され、ウラン原子の分裂と、石炭とガスの燃焼が不足を補っている」などと「詩的な」言い方をするのは、詩人を気取っているのではなく、むしろ彼自身の倫理が、この電力がいかに非倫理的に供給されているかを自分自身に思い知らさずにはいられないゆえの表現に思える。

エシカルに生きようとしながらも、今、全球的に広がる経済のネットワークの中で、さまざまに構造的な暴力のはびこる世界で、自分だけが仙人のように超然と生きることはもちろんできないし、どんなに苦々しくとも、騒音や汚染をまき散らし、第三世界の人々を搾取して作られた品物をまったく消費せずに暮らすこともできない。その忸怩たる思いを引き受けながら、一人の人間として踏むべき道(エシック)は何かを探り続ける、それも机上ではなく現場に赴いて探ろうとするハスケル氏の行動は、うらやましくさえある。

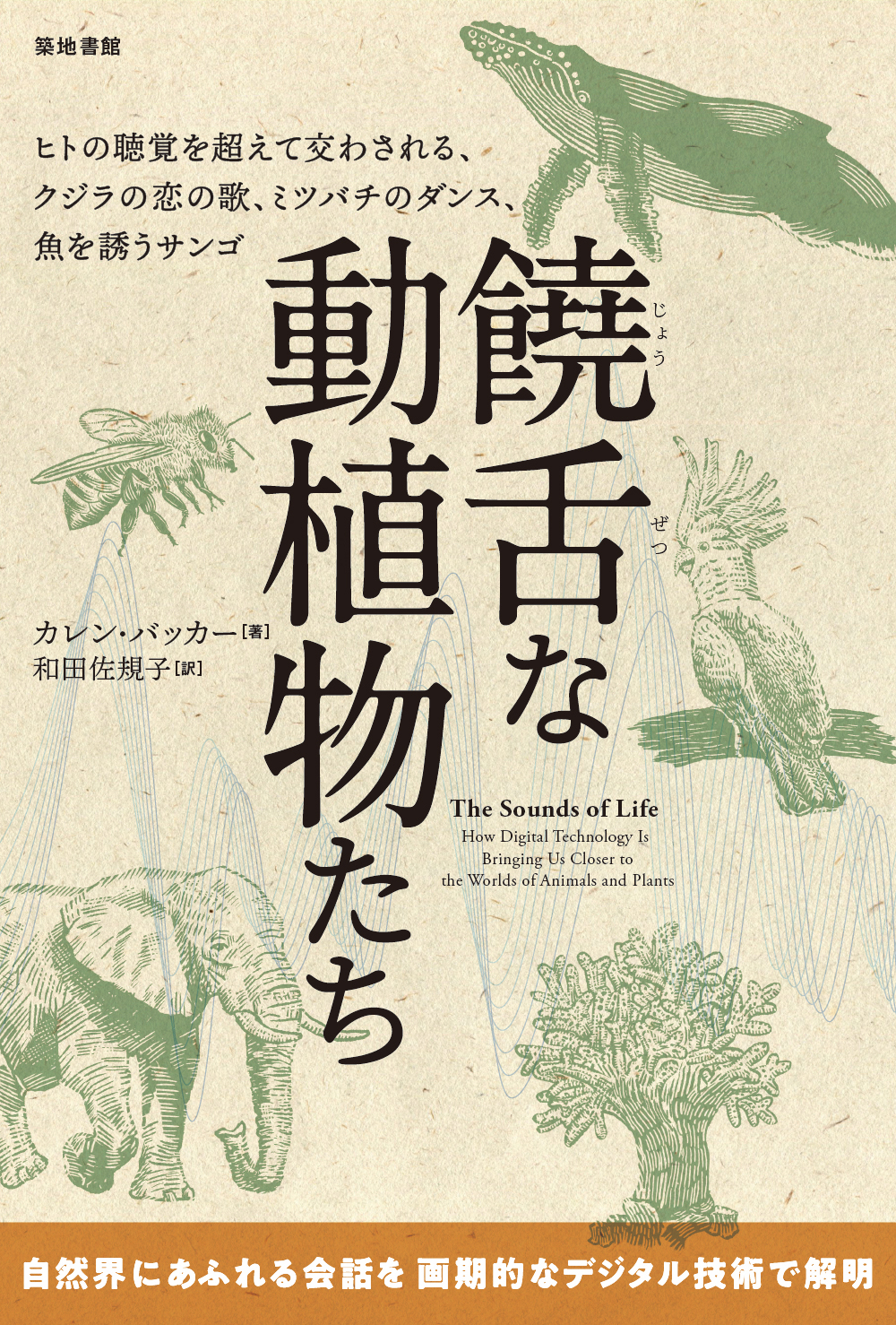

聴くという行為を今わたしたちがしているのは、音によって周囲の存在とつながろうとした結果だという。わたしたちがどこまですぐには聞こえない他者にも耳をそばだて、つながることができるのか、本書がその手始めになることを、ハスケル氏は何よりも望んでいることだろう。

|