�s�s�ыƂŊX�Â��� �����E�X�H���E�w�Z�т��������A�z������

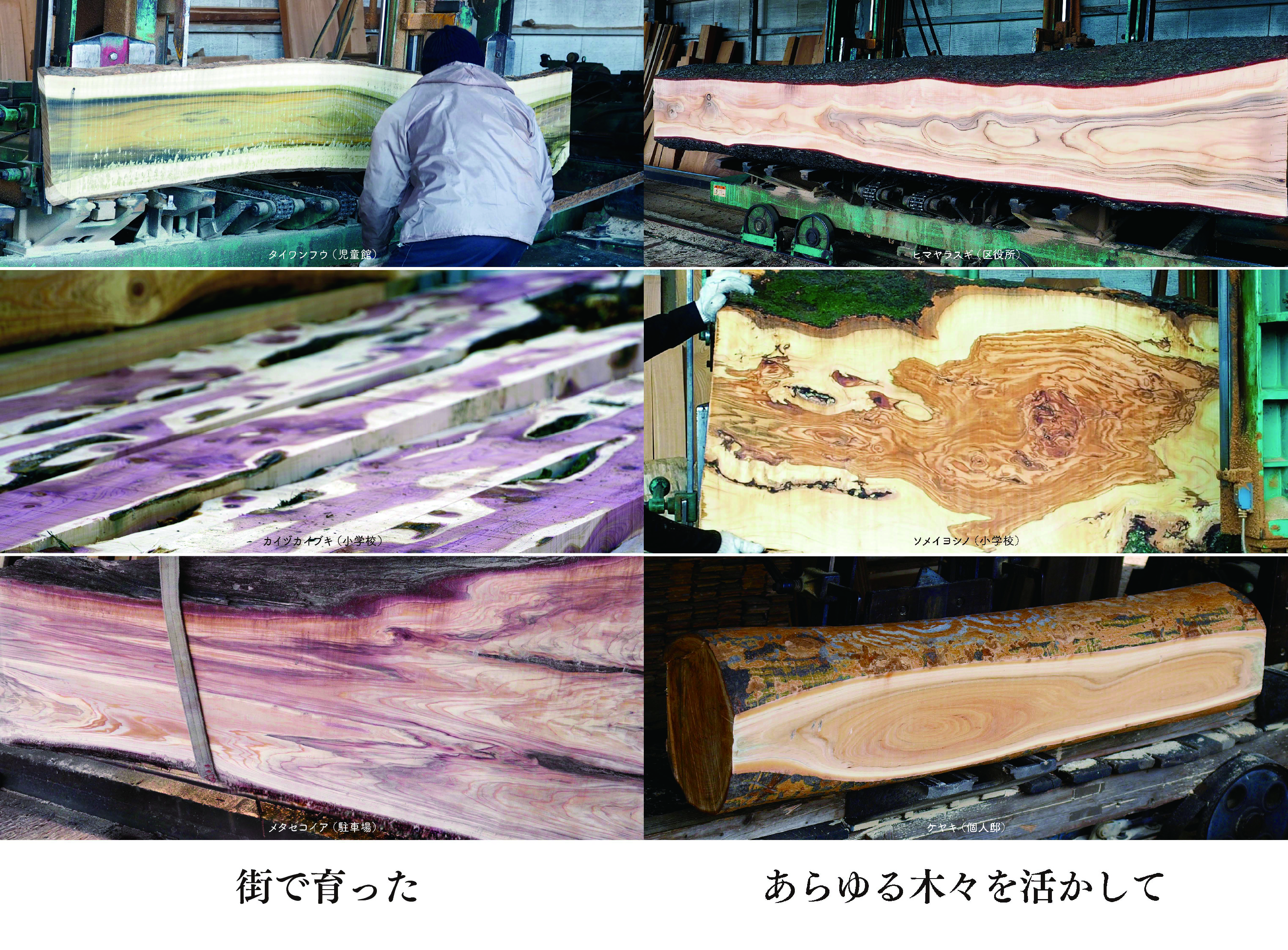

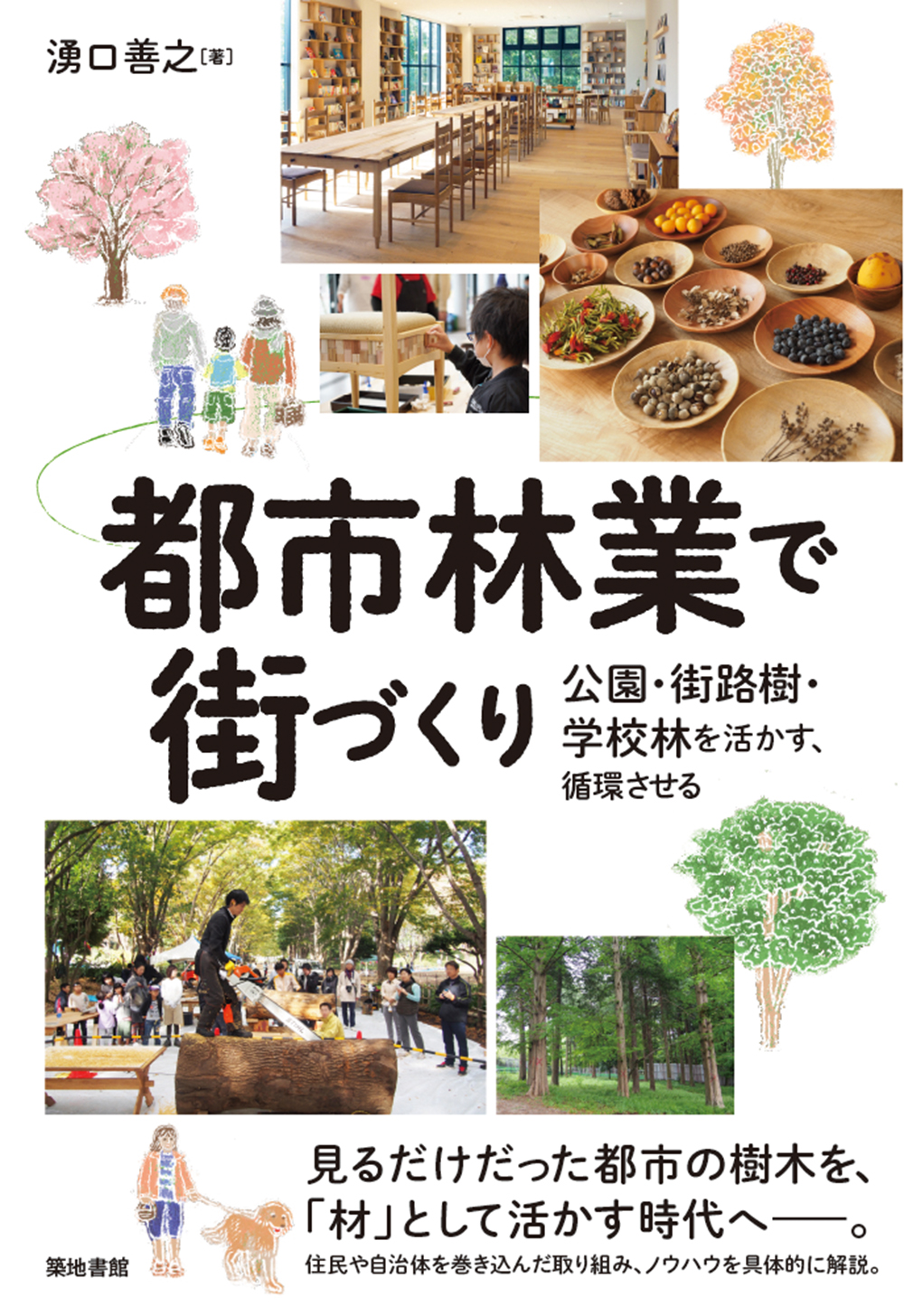

| �N���P�V�m���n 2,400�~+�Ł@�l�Z�������@280�Ł@2025�N3�����s�@ISBN978-4-8067-1679-2 �R���ōs���C���[�W�̂���ыƂł����A ���͓s�s�ɂ��X�H��������A��ȂǖX���������݂��Ă���A �����̎����g���āA���Љ�ɖ𗧂��̂ɂ��悤�Ƃ��� �u�s�s�ыƁv�̎��g�݂��n�܂��Ă��܂��B ����܂œs�s�ɂƂ��Ă̎��́u�i�ρv�Ƃ������ʂ������A �ߗׂ̖��Ȃǂ��田�̂��ꂽ�X�͖؍H�ň����鎿�ł͂Ȃ� �قƂ�NJ��p����Ă��܂���ł����B ����ȓs�s�̖X���S�~�ł͂Ȃ����������@�Ƃ́B �s�s�ыƂ̉\���ƁA �s�s�̖X���z�����X�̕�炵��L���ɂ���q���g���킩��P���ł��B |

�N���P�V�i�䂮���E�悵�䂫�j

�s�s�X�ъ������ ��\������^��ʎВc�@�l�X�̖��̂Â���l�b�g���[�N ��\����

�����s���܂�B��w�ł͐��m���p�j��U�B���ƌ�A���z�v�������Ζ��B

�����ƕ��s���Đ��E�e�n��K��A���z����ѓs�s�ɂ��Ă̌��������B

�Ɨ���͖ؑ����z�𒆐S�Ƀq�m�L��X�M�Ȃǂ̍��Y�؍ފ��p�Ɏ��g�ށB

���̌�A�؍H�Y�Ƃ�����Ȋ����R�s�ɈڏZ���Ė؍H�C�s�B

�����ɖ߂�A�X�̖ɒ��ڂ��s�s�ыƂ��\�z�B

�X�̍H�����ꂩ��100���������W�߂Ď��琻�ނ���H���s�����Ƃɂ��A

�ʏ�؍ނƂ��Ċ��p����Ă��Ȃ��������푽�l�Ȏ���ɂ��Ẵm�E�n�E��~�ρB

�X�ň�������܂��܂ȖX���؍ނƂȂ��ďW������A

�s�s�̗̏k�}�̂悤�ȋ�ԂÂ���Ɏ��g�ވ���A

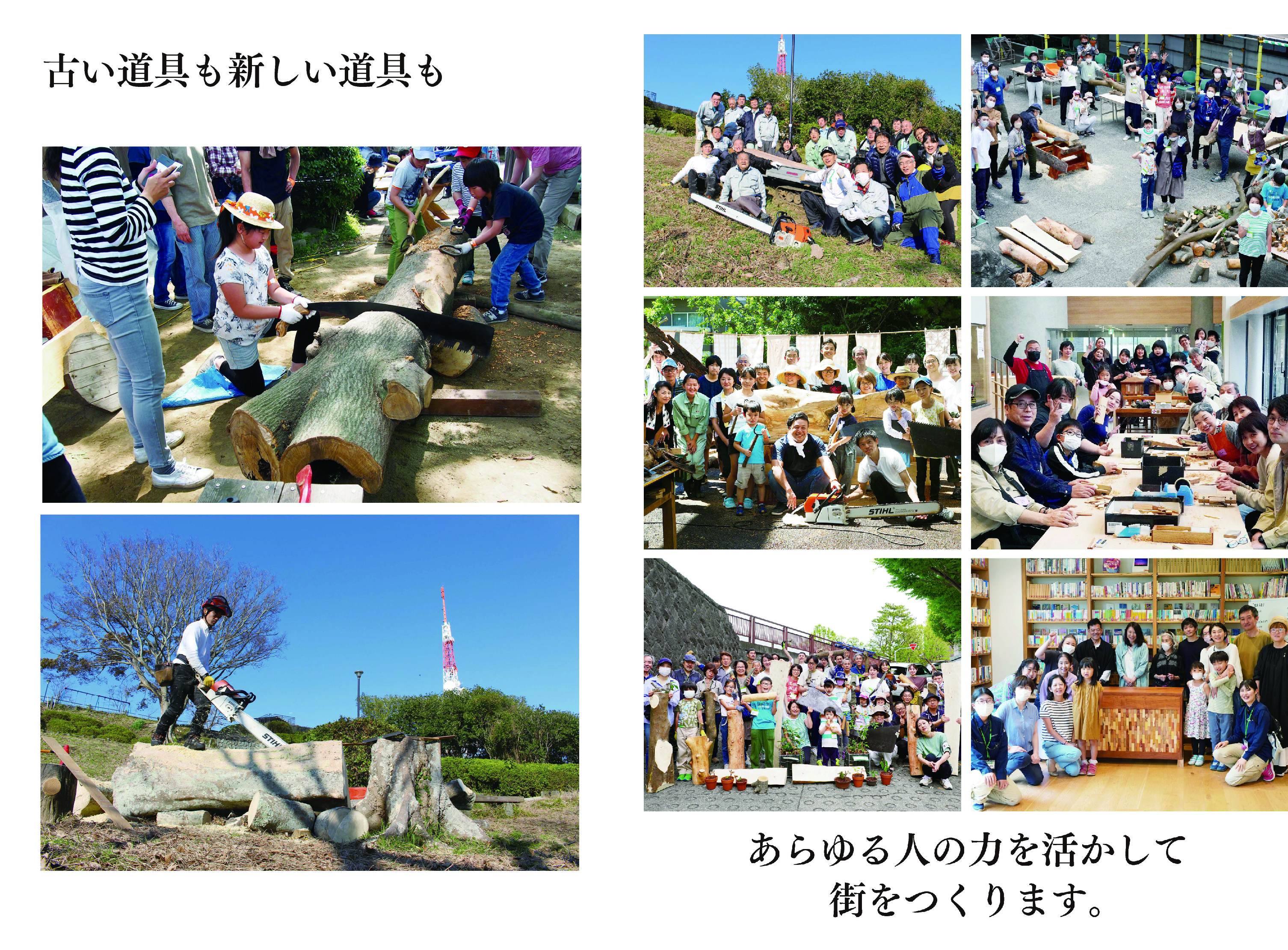

����������Ԃݏo���ߒ��ɒn��Z����W�҂��Q���ł���d�|���Â����A

�Z���Q���ł̕c�̈琬��A���ȂǁA�X�̖X�̐V���ȏz�Â���Ɏ��g��ł���B

���@���܂����ɂ�����̂ł���

��P�́@�X�̖͂Ȃ��؍ނɂ���Ȃ������̂�

�؍ނɂ���Ă��Ȃ������X�̖X

���ꂪ����

�ٕ����o��

���`�������\�u�d�ł�����Ȃ��v�ƌ���ꂽ���R

����Ɏ��Ԃ�������A��������̒[�ށi�S�~�j���o��

�N���[���̔������������Ȃ�

���킪����

�R�т̍L�t���ł��؍ނɂȂ���̂͂����킸��

����ɍ���Ȃ����Ƃ�����͖̂���������

�Q�̉ۑ�

���R�������X�̖i�N�Z�������ށj�̊��������@

�����c�݁A����ɂȂ���ނ̃N�Z

�Ȃ������ނ͋Ȃ������Ȃ��

�����̌`��g�ݍ��킹�Ċ�����

���H�����𒊏ۉ�

��Q�́@�s�s�ыƂ͐����ł��邩�H

�O���[���E�H�b�V������������H

�X�̖����������Ƃ͋ʐ���

�u�����v�̌`�ɂ��čl����

�u�����f�B���O����������H

���ہA�ǂ�����Đ����������̂�

�������ƃ����X�g�b�v���A�|��E�E����g���Đ���������

�����ɂȂ邱�Ƃ��l������������@���ꂽ

�X�̖̏z�A�����̏z�A����̏z��

���R�������s�s�ыƂ̂͂��ߕ�

�����łł��邱�Ƃ���͂��߂�

��R�́@�ł����ς��̑f�G�ȊX�A�̕��䗠

�s�s�ыƂ𐬗�������肪����́A�X�̉ۑ�̂Ȃ��ɂ���

�ێ��Ǘ��Ƃ����[���ȉۑ�

����Ȃɂ��������댯��

��̕ۑ������������̎Ԃ�ׂ��Ă��܂���

�\���C���V�m�̎����͒Z���A�͖{����

���̂ւ̔��Ή^��

�X�̖̂������₢����

���R�������X�̖�H�Ɋ��������n��

��S�́@����Љ� �s�s�ыƂŕς��X�Â���

����Љ�@ ������Ԍ����̕���

�T�N�����V���{���̏��w�Z

���Z���ؐf�f�Ǝ��Ɖ��l��S�ۂ�����

�������T�N���ł���̂́A�u���m�v����Ȃ�

�Z���Q���ł͂Ȃ��Z�������

���́E���ރ��[�N�V���b�v

���ؐ��߃��[�N�V���b�v

�Ƌ�Â��胏�[�N�V���b�v

�Œ�̃}�i�[����ɂ��Ȃ��Ԍ���

����̌��іڂƂ��Đ��܂��X�̋��ꏊ

���R�������X�̖i�N�Z�������ށj�̊��������A

�N�Z�������ނ̑�\�A�\���C���V�m

���蔊��

�傫�Ȗ؎�Ŏg��

����Љ�A �쒬�c�O�����x���[�p�[�N�̕���

���Ǝ{�݂ƌ�������̓I�ɐ�������ĊJ��

�u�O�Ⴊ�Ȃ��v����u����Ă݂悤�v��

���ރ��[�N�V���b�v�\�X�̂��ꂩ��ɂȂ���؍ނ�n��Z���̗͂ł���

�s�s�X�т̏k�}�̂悤�ȋ�Ԃ�

�c�������

�ꏄ�ł�����̓��

���R�������X�̖i�N�Z�������ށj�̊��������B

�l�^�ł������đg�ݍ��킹��

���l�ȍނ𑽗l�Ȑl�̎�Ŋ�����

�Ō�̍Ō�܂Ŋ�������

����Љ�B �Ó샊�g���c���[���Ƃ����уV���b�v�̕���

�Ⴊ���Ҏx���Ɏ��g�ޕ����@�l���^�c���邨�X

���������̎�����T��

�����W�߂Ē��a������

���܂����ɂ�����̂ł���A���炱���ł��邱��

��������Ă������ꂪ�ł���

�����Ǝg����̋��ƊW���A�̂��̂Â���̖�����i��������Ȃ��j

���l�Ȍ��a�������̓I��@

�������͉��҂Ȃ̂�

���R�������X�̖i�N�Z�������ށj�̊��������C

�Ȃ�Ƃ���������

�R�i���̍����I�Ȋ��p�@

���̂����R�i���������������[�N�V���b�v

��T�́@�R�̒��

����������炷�O�������傫���ς���

��ć@ �u�s�s�ыƁv���X�H����

�X�H���̊Ǘ��ɗыƂ̃R���Z�v�g���������

�����̐��E��Y�ɂ����Ƌ߂Â�

��ćA ���|�H����n�u�ɂ��悤

���̖������܂Ŏ����Ă������ɁA�߂��ŏ�������

�����Ȑ��ދ@�\��t�����悤

�킸���ȗ\�Z�ł��܂���������

��ćB �s�s�Βn�������w�Z�̉��K�т�

�̌������������ɐ��܂��

�̌��̋@�����

�܂��͏������K�͂�����؎���

���t�Ɛ��k�͋����҂����Ǝ�

����̌��@�������炷�̂́\�����z�����X�Ǝ���闝�R

���R�������X�̗̕ω��Ƃ��܂����炱���ł��邱��

�E���A�J�L�A�r������������

������ς��̒c�n�A�͂���A���������ς��̃}���V�����A�͂�

�c�n�̒�͈�`�q�v�[��

80�N�Ɉ�x�̓����̃`�����X�A���̂��������U�킳����ܑ͖̖̂���

���Ƃ���

�Q�l����

�Q�l����

�@�������̎Љ�ł́A�����ԁA�����ɖ�����ΖŁA������ΐŁA��������Α��ŁA���ƕX�����Ȃ���ΐ��ƕX���H�v���āA�Z�܂����͂��߂Ƃ������z���������Ă��܂����B���܂����ɂ�����́A�ڂ̑O�ɂ���f�ނ��ǂ��������Ε֗��ɋ@�\���ʂ����A�����������̂�����邩�B�g�߂ȑf�ނƐe���ȑΘb���J��Ԃ��A�����������邱�ƂȂ������������A�C�y�⎩�R�����߂邱�Ƃɂ��t���Ȃ��B

���̂悤�ɂ��Ă����Ă������z����X���݂́A�{���ɖ��ʂ��Ȃ��������B�Ȃ����̑f�ނ�I�̂��A�Ȃ����̌`�ɂȂ����̂��A�ו�����S�̂Ɏ���܂Ő����͂ɖ����Ă���B���̓y�n�Ȃ�ł͂̌����������������āA����ꂽ�����͂������㐢�Ɏ���܂ŁA�����ɕ�炷�l�X�̃A�C�f���e�B�e�B�̈ꕔ�ƂȂ��āA�ւ�ƗE�C��^���Ă���Ă���B

�@�����Ď������̎���A���܂�̂Ƃ͈Ⴂ�A�f�ނ�g�߂ɂ͋��߂Ȃ��Ȃ�܂����B�����Ƒf�ސ��Y�̎d�g�݂̕ω��ŁA�g�߂ȑf�ނɂ�����邱�Ƃ́A�������ĕs�����Ȃ��Ƃɂ���Ȃ��Ă���B�����̃f�U�C�����A�_���̂Ȃ����E�ɗ��z���ꂽ������A�ʐ^���Q�Ƃ��čs���̂����ʂ̂��ƂɂȂ��Ă���B�f�ނ͎��R�B�Ȃ�ł��I�ׂ�B�`�����R�B�y�n�̗��j�╶���A�`���ɂ������Ȃ��B���̓y�n�Ȃ�ł͂̑f�ނł���ꂽ�A���̓y�n�Ȃ�ł͂̌�����X���݂Ƃ����A�͓̂�����O�ɂ��������̂��p�������A���E���œ����悤�Ȃ��̂�������悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@����Ȏ���ɂ���Ȃ���A�Ȃɂ������ł��A�������Ȃ�ł͂Ƃ������Ƃ����߂����Ƃ��ł��Ȃ����B���܂����ɂ�����̂ł���A�Ƃ����×��̎��т��錴���ɗ��炸�ɁA�ł́A�ǂ�����Ύ������́A�ւ��E�C����������悤�Ȍ��z����X���݂����邱�Ƃ��ł���̂��B50�N�o���Ă��A100�N�o���Ă��A����͎������ɂƂ��đ�Ȃ��̂�������Ɏg���Ă������ƁA�l�X�����R�Ɏv���錚�z��X���݂́A�ǂ�������邱�Ƃ��ł���̂��B

�@�����ƍl�������Ă����Ȃ��ōs���������̂��A�X�̖ł����B�X�ɂ��������āA����͑f�ނƂ��Ċ������邩������Ȃ��B��A�X�H���A�����̖�w�Z�̖A����͂����X���B�s�s�̐X�A�s�s�X�сA�s�s�X�ю����B����Ȍ��t��������ł��āA�����悤���Ȃ����N���N�����̂��A��Ɂu�s�s�ыƁv�Ə̂��邱�ƂɂȂ���g�݂̂͂��܂�ł����B

�@�͎R�ɂ�����́A�؍ނ͎R����o����́A�Ƃ�������ς��Ȃ��Ȃ�ƁA�X�͉\���ɖ������t�����e�B�A���Ɗ������܂����B�X�ɂ͂�������̖��������B�����قǑ��l�Ȏ��킪����A�R�ł��������悤�ȑ�����Ă���B�����Ă����̖X�́A�X�̂��������ŁA�����̂悤�ɔ��̂���Ă������B�����Ĕ��̂��ꂽ�́A�ǂ�ȑ傫�Ȗ��A�ǂ�Ȓ�����������A����ꂽ��̓S�~���R�̈���������Ă����B

�@���͔��̂��ꂽ���A�؍ނƂ��Ċ��������݂��͂��߂܂����B�H������ɓ]����ۑ���������A���ނ��A�������A�Ȃɂ�����؍H�i�������Ă݂�Ƃ������Ƃ��J��Ԃ��܂����B���̌���Ŋۑ������������Ɛ���������ƁA�Ȃ�ׂ����������Ă����Ăق����ƌ����܂����B�̂Ă�̂ɔ�p�������邵�A�؍ގs��Ɏ����Ă����Ă�����͂��Ȃ��B���ɔ��ꂽ�Ƃ��Ă��A����ɂ��Ȃ�Ȃ��ƁB

�@�������̒[����ł������A���d���Ƃ��Ĉ����l�̊ԂɁA�X�̖͖؍ނƂ��Ă̓_���Ƃ����펯�����邱�Ƃ͒m���Ă��܂����B�X�̖͖؍ޗp�̌��Ƃ��Č���ƈ������̂���ł��B�H�ɗǂ����̂��������Ƃ��Ă��A���ޏ��ɉ^�Ԕ�p�����ł��������B�������琻�ނ��Ċ��������āA�ł����ނ��܂��^�Ȃ���Ȃ�Ȃ����炢�Ȃ�A�͂��߂���d�b��{�Ŗ؍ނ����ق��������B�͂邩�Ɍ����悭�A��K�͂ɂ���Ă���R�̗ыƂ����č̎Z���Ƃ�̂���ςȂ̂ɁA�X�̖Ȃ�ĂȂɂ���������B���̒ʂ肾�Ǝv���܂��B

����͂킩���Ă��܂������A�_���Ȃ�_���ŁA�������g�łƂ��Ƃ�܂ł���Đ�]�������B�H������ő傫�Ȋۑ����S�~���R�ɓ]�����Ă�����i�ɂ́A���̂��炢�̂Ȃɂ��A�͂�����܂����B

�@���̂����Ɏ��g�݂�m��l�������A����ق�Ǝ��̂��Ƃɔ��̏����悤�ɂȂ�܂����B�����玟�ւƊۑ����o�Ă��܂��B����Ȃɂ���������̖��A����Ȃɂ��傫�Ȗ��A�����̂悤�ɔ����Ă����̂��B�����玟�ւƒm��Ȃ����킪�o�Ă��܂��B�X�ɂ͂���Ȃɂ���������̎��킪�������̂��B�؍ނɂ��Ă݂�Ƃǂ�����͓I�Ō��������āA�����Ɗw�т̘A���ł����B

�@����Ȋy���������L���悤�ƁA�X�̖ŕ�炵�̓���A���Ƃ��Ζ̃X�v�[���Ȃǂ�����C�x���g���J�Â���悤�ɂȂ�܂����B�����`���ł���o���J�t�F�݂��A�X�̖̉ʎ���h���O���A�̃n�[�u��؍ރ`�b�v�ł������ȂǁA�X�̖̌b�݂������������j���[����Ă��܂����B

�@����ɁA�̎����傩�瑊�k����邱�Ƃ������Ă����܂����B�傫�Ȗ₽������̖���ĂĂ������̑z���⍢�育�ƁA��Ȃ���Ȃ�Ȃ�������āA���̕��X�ɂǂ�����Ί��ł��炦�邩�ƍl���Ȃ���A���̂�ނ�A���̖ł̂��̂Â���A���̂�����̕~�n�̑����ȂǂɎ��g�݂܂����B

�n��̕�����̑��k�����������ɁA�傫�Ȓc�n������̍L��ȂǁA�ĊJ���ɔ������̂ւ̔��Ή^�����N�����Ă��錻��Ɋւ�邱�Ƃ�����܂����B�����ꂽ�������ł��ǂ��Ȃ�Ȃ����ƁA�ӌ��̈قȂ�l�������ꏏ�Ɏ��g�߂邳�܂��܂ȃv���O�������l���āA���{���܂����B�V���Ȏ��݂Ƃ��āA�X�̖̖؍ނƂ��Ẳ\����͍�����Ȃ��ŁA�X�̖��Ƃ�܂��]�����炠�����ۑ�Ƃ������������ƂɂȂ����̂ł��B

�@�������錻��ł͂Ȃ��A���錻��ł����A�U�炴��X�̖̎�������Ă��܂��B

�@�͐A����ΐA����قǁA��Ă�Έ�Ă�قǁA�ێ����镉�S�����債�Ă����܂��B�l�ł������̂ł���Ƃł��A���̃R�X�g�͐[���Ȗ��ŁA�ۑ����ł����\���ȃP�A������Ă���Ƃ͌�����ɂ���܂����B�����Ă����Ɩ͂ǂ�ǂ�傫���Ȃ��āA�|�Ȃǎ��̂̃��X�N�������Ă����B����ꂽ�X�ނ��邱�ƂŁA���i�͌����Ȃ��̓��������Ă��܂������A�X�̖̂قƂ�ǂ͂Ȃ�炩�̏��݂�����Ă��āA���|��Ă����������Ȃ���Ԃ̂��̂���������܂����B

�@�����ĈӊO�Ȃ��ƂɁA�X�Ŗ邱�Ƃ����߂�̂́A���ɂ��Ȃ��l�ł͂���܂���ł����B�邱�Ƃ����߂�̂͑��̏ꍇ�A�̎�����ł��B�R�X�g�ƃ��X�N�S���Ȃ���A���̖ɍł���������A�����Ă����l�ł��B���������l���A���ێ����邱�ƂɌ��E�������A���ɔ��̂����f����̂ł��B�����čŌ�ɁA���z�Ȕ��̏�����p�S���āA�S�~���R�ɉ^�яo�����������邱�ƂɂȂ�B

�@��������̖����L���ĊX�ɗ���Ă���ƁA�������̂ƂȂ������A���Ή^���̎葤�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����B ����܂ŗ���Ă���Ă��肪�Ƃ��ƌ�����ǂ��납�A�ӎ��̒Ⴂ��K�z���Ȃɂ��̂悤�ɐӂ߂�ꂽ�������B���������ꍇ�̖̎�����́A�����̂ł��������Ƃł�������A�l�ł͂Ȃ����Ƃ������̂ł����A���h�Ȗ���Ă�Έ�Ă�قǁA�����̖X���Η��̋N�_�ɂȂ�Ƃ����̂͗��s�s�Șb�ł��B

�@����̊X�̖ɂ́A�A����ΐA����قǁA�傫���������قǁA������̕��S��X�N�������u���v�̂悤�Ȑ��i������܂����B�X�̖X�A���͂����̂��āu�s�s�X�сv�ƌĂ�ł��܂����A���̐X�ɂ������̂́A�Ɛ[���ւ�����l�������A�����͂��育��c�c�ƂȂ��Ă��܂����z�������̂ł��B

�@�s�s�X�тɁA�����ƍD�܂����z������Ȃ���Ȃ�܂���B�u���v����A���ĂΎ��قǎ�������L���ɂ��Ă����u���Y�v�ւƁA�ς��Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�؍ނɂ��邵�Ȃ��ȑO�ɁA����͕K�v�Ȃ��ƂƎv���܂����B�X�̖́u���Y�v�I���l��L���\���̂��邱�Ƃ��A�������ėǂ������Ǝv���邱�Ƃ��A�Ȃ�ł��ǂ��̂ő��₵�Ă������B

�s�s�X�т́A���N�A���G�߁A���܂��܂Ȍb�݂�^���Ă���Ă���B�؍ނ͂��̂Ȃ��ł��傫�Ȃ��̂ł����A�ق��ɂ�����������̂⊈�������͂��낢��Ƃ��邾�낤�B���߂邾���̗��犈�����ցB�X�̖ɐG��āA�b�݂����������Ċy���ނ��Ƃ����Ă݂悤�B�����̐l�Ɣ�����̌������ɂł���@������낤�B�؍ނƂ��Ă̊��p�ɂ��A�n��̐l�������Q���ł���v���Z�X��݂��Ă݂悤�B�q�ǂ������ɂƂ��Ă͂������A�N�ɂƂ��Ă��A�傫�ȖɐG��Ĉꏏ�Ɏ��g�ޑ̌��́A�����Ɠ��ʂȂ��̂ɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B

�@�X�̖��玑�Y�ցB���߂邾���̗��犈�����ցB�X�̖͖؍ނƂ��Ă̓_���A���]���̏펯�ł������悤�ɁA���������Ȃ��Ǝv���Ă����X�̖̖؍ނƂ��Ă̊��p���A���������X�̖���芪��������d�g�ݑS�̂�ς��Ă������ƂŁA�����̂Ȃ��`�Ő��������铹�������Ă��邩������܂���B

�����Ă����A�{���ɖ����̂Ȃ��`�ŊX�̖�؍ނɂł����Ȃ�A����͂��̂������ʔ������ƂɂȂ�B�Ȃɂ����ʂȎv������̂����A���̔��̐����傫���ꍇ��A�r�c�f�����ǂ����Ƃ���_���Y�f���ǂ����Ƃ��A���������b���e�R�ɂ��Ė؍ނɂ���̂ł͂Ȃ��A�f�ނ��O���[�o���ɒ��B���邱�Ƃ�������O�̎���ɂ���Ȃ���A���������̊X�ň�Ă��X��؍ނɂ��邱�Ƃ��A�o�ϓI�ɂ������I�ȓ�����O�̑I�����ɁA�����ł����Ȃ�ǂ��ł��傤�B

���R�Ŗ����̂Ȃ��d�g�݂ƕ����������āA�������ē����鎄�����Ȃ�ł͂̑f�ނŁA�X�̌�������A�܂���Ƃ����đ����Ă����X�́A���E�̂ǂ��ɂ��Ȃ����ʂȂ��̂ɂȂ�ł��傤�B

�@�{���ł́A�����\���N�A�s�s�ыƂƏ̂��čs���Ă����A���s�����?�������L���Ă����܂��B����炷�ׂẮA���ۂɂ���Ă݂�A���J��Ԃ������ꂩ��̈ꎟ���ł��B�X�̖̊��������Ɗ����������ʋN���邱�ƁA�������ۑ��A����ꂽ���ʂ���ʂɂ��āB�����Ă��ꂩ��̉ۑ�A�F�l�ƈꏏ�Ɏ����������A�C�f�A�ɂ��Ă����L���Ă����܂��B�s�s�̐X�́A�����Ƌ����ɖ����Ă��܂��B���͎��Ȃ�ɂ��̐X���J�Ă��܂������A�܂��܂����ꂩ��̖��J��̐X�Ȃ̂ł��B����ȉ\���̉��O�ɂ������g�����A���Б����̊F�l�Ƌ��L�ł���Ǝv���܂��B