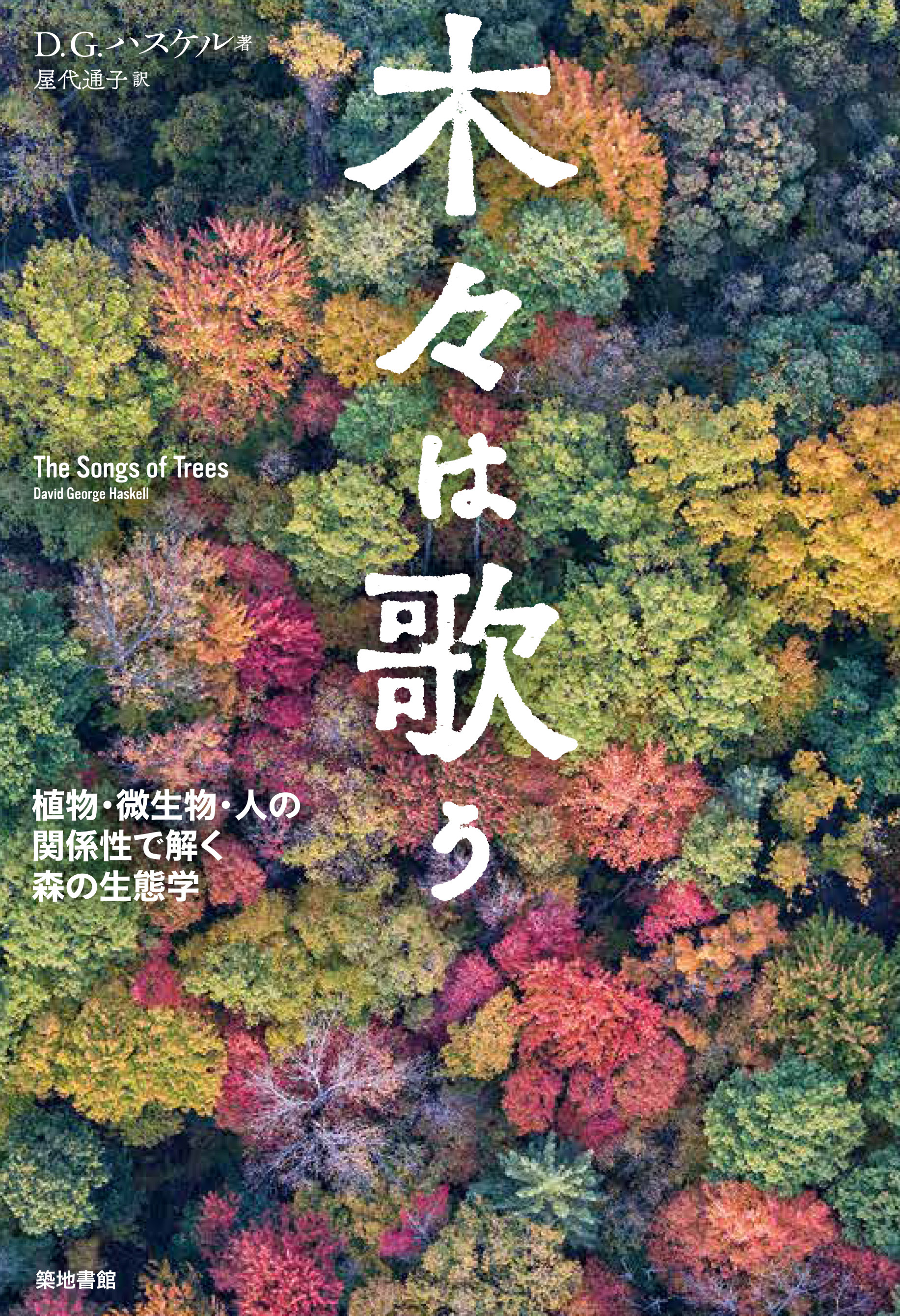

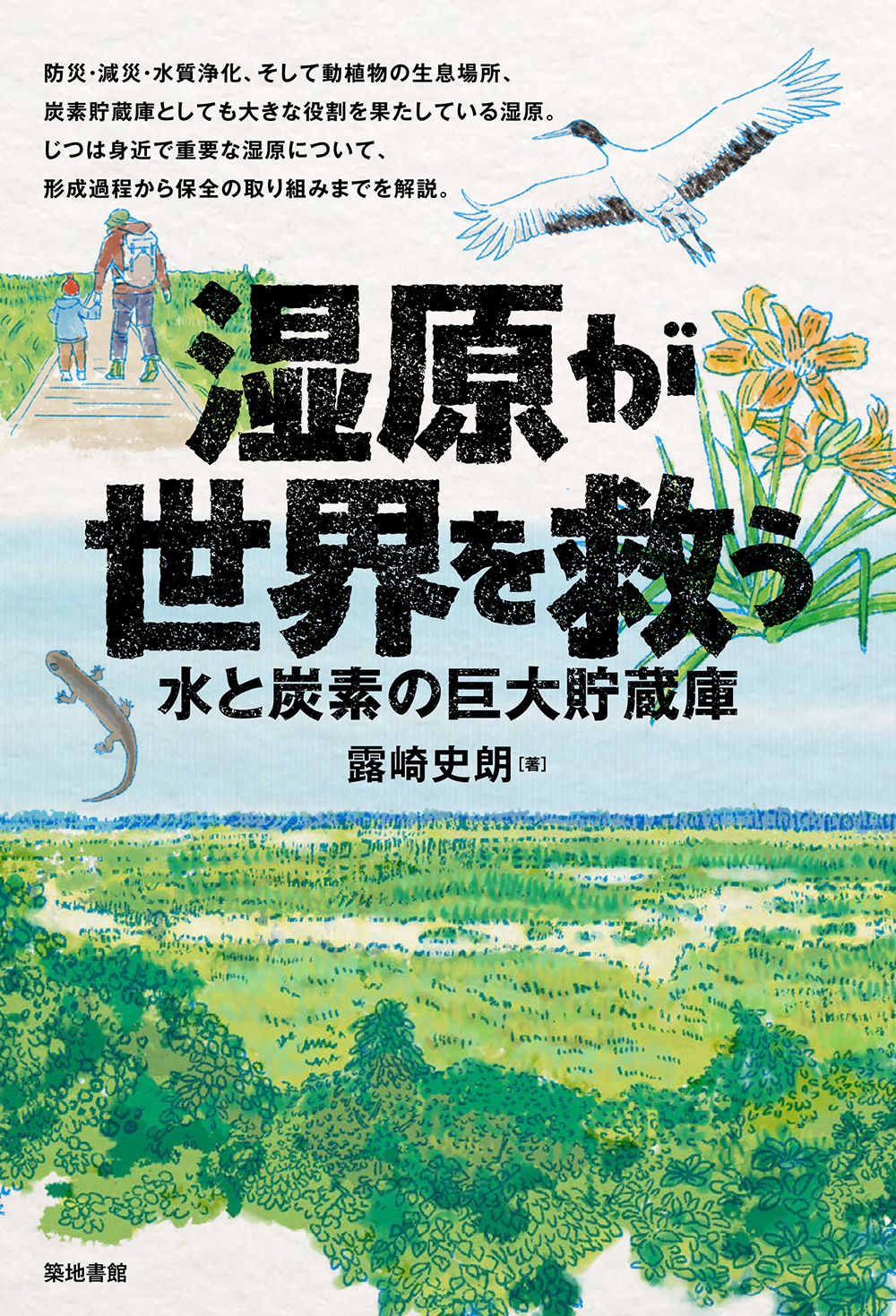

湿原が世界を救う 水と炭素の巨大貯蔵庫

| 露崎史朗[著] 2,200円+税 四六判並製 204頁 2025年2月刊行 ISBN978-4-8067-1678-5 いままでにない、湿原のすべてがわかる本! 湿原は多くの生き物を育むだけでなく、 未来の地球環境をも左右しうる重要な機能を備えた水と炭素の貯蔵源です。 他の場所では生きづらい動植物を育み、保水機能によって洪水被害を軽減し、 膨大な炭素を泥炭として抱え込んで人間の生活と地球環境を支えている湿原。 そんな湿原について、その形成過程から動植物相、直面している問題、 そして保全・復元の展望までを楽しく解説しました。 |

露崎史朗(つゆざき・しろう)

1961年茨城県高萩市生まれ、十王町(現・日立市)育ち。

北海道大学大学院理学研究科植物学専攻博士後期課程修了(理学博士)。

北海道大学大学院地球環境科学研究院所属。専門は植物生態学および環境保全学。

著書に、『生物学者、地球を行く:まだ知らない生きものを調べに、深海から宇宙まで』(分担、文一総合出版)、

『工学生のための基礎生態学』(共著、理工図書)、

『攪乱と遷移の自然史:「空き地」の植物生態学』(共編著、北海道大学出版会)、

『植物生態学─Plant Ecology─』(共著、朝倉書店)、

『地球温暖化の科学』(分担、北海道大学出版会)などがある。

日本植物学会奨励賞(1994 年)、日本生態学会功労賞(2024 年)受賞。

序章 人間と湿原の歴史

湿原と友達になろう

ところ変われば湿原も変わる──水たまりだって湿原

湿原の範囲を決めておこう

湿原は水を抜きには語れない

冷温帯の湿原は泥炭を抜きには語れない

湿原の植物

湿原が地域と世界のあり方を決める

誰がために泥炭は消える

誰がために湿原を保全・復元するのか

〈コラム1〉湿原研究のきっかけ

第1章 湿原の生態系と景観

ヨシスゲ湿原

ミズゴケ湿

同情するなら水をくれ

地形学・地理学での湿原分類

統一見解はなくても湿原は存在する

湿原生態系と湿原景観

湿原は里山景観の必須アイテム

北海道に里山はあるのか

北海道的里山

アイヌ的里山

〈コラム2〉セントへレンズ山の湿原

第2章 湿原の機能──行きつく先は地球温暖化

湿原の物理的・化学的・生物学的機能

生態系サービス──モネの「睡蓮の池」

冷温帯に泥炭湿原は多い

湿原の泥炭は炭素の膨大な貯蔵源

生産力を知ることは炭素固定量を知ること

残された湿原

熱帯泥炭

地球温暖化を加速する正のフィードバック

湿原とメタンとCO2

〈コラム3〉シベリア・アラスカのツンドラ調査

第3章 湿原の遷移

遷移

極相──森林化とミズゴケ湿原化

攪乱──泥炭採掘地を例に

地下部探検隊

日本は火山大国──湿原にも影響するのか

永久凍土と湿原

タイガもツンドラもミズゴケが大事──森林火災とツンドラ火災

森林火災後の遷移

〈コラム4〉野外調査では何があっても動じない

第4章 湿原の保全

湿原保全に必要なツール──生活史を知ること

種子散布──植物が長距離移動できるのは種子の時だけ

埋土種子

成長・死亡

開花結実

タイガ・ツンドラ・泥炭地

〈コラム5〉西オーストラリアにて

種間競争と定着促進効果

食物網

鍵種と傘種

第5章 湿原の復元

「保全から復元」への考え方を確認

攪乱維持型の湿性植生

湿原の乾燥化──湿原の保全・復元の始まり

生物多様性

緩衝帯(バッファーゾーン)

回廊(コリドー)

地形的多様性──谷地坊主って何?

押し出し効果──絶滅危惧種の保全

復元の実践

〈コラム6〉ある調査中の出来事

第6章 日本の湿原(サロベツ湿原泥炭採掘跡地)

サロベツ湿原とは

サロベツ湿原の歴史

復元成果の評価

サロベツ泥炭採掘跡地の遷移

サロベツでもここまでは行けるかも

動物も菌類も遷移する

攪乱と中規模攪乱仮説

〈コラム7〉日本(北海道)の湿原

第7章 湿原の過去・現在・未来

冷温帯域湿原における復元実験

保全・復元の評価ができないと未来はつくれない

スケール依存性要因

自然との共存・共生

再生可能エネルギー(再エネ)との両立

自然再生の最終兵器──ビオトープ

持続可能性と湿原

環境教育(湿原の未来を見守るために)

〈コラム8〉湿原の過去・現在・未来

終章 湿原の豊かさを守る

生態学の応用だけでは保全・復元はできない

環境科学・地球環境科学の必要性

江戸の環境科学

SDGsと湿原

湿原再生の市民科学

SDGsを超えて(ポストSDGs)

最後の最後に──湿原オンリーも困るが

〈コラム9〉再生可能エネルギーと環境保全の両立

おわりに

参考文献

曲名索引

索引

湿原と友達になろう

本書は、湿原に対する失言集になるかもしれないという恐怖のもとで書き出した。ワープロは怖い。「湿原」を、「失言」と誤変換されてしまった。

そもそも「湿原」とは何なのだろう。湿原という空間の不思議を少しは解き明かし、湿原とヒトとの触れ合いをよりエコフレンドリーなものにする、というのが本書の目的の一つであるはずだが、その入り口で悩んでしまう。

日本に住む人々が思い浮かべる湿原とはどのようなものだろう。百人百様な気もするが、湿原に対する共通認識がなければ、失言と誤解だらけになってしまう。

湿原というと、ヨシが生い茂る湿った草原や、原生花園(かえん)と呼ばれるお花畑のような景色を思い浮かべる人が多いのではないだろうか。古事記では、日本は「豊葦原の水穂の国」と紹介されている。意味は、諸説あるようだが、その一つは「葦(ヨシ)原の広がる水の豊かな国」である。つまり、日本人は太古の時代から湿原とともに生きていたのだ。しかし現在、湿原は著しく減少している。いつからどうして、ヒトは湿原の敵になってしまったのだろう。

湿原は、最も広い意味では「一時的にでも水が溜まる場所」と定義される。本書では「湿原」をそのような意味で用いたい。もちろん、海域と陸域の中間地帯である沿岸域の干潟やマングローブも湿原に入れる。

自分は、地域的にかなり偏るが、シベリア・アラスカ・中国・米国・カナダ・インドネシア、そして日本、特に地元である北海道の湿原を観察・研究してきた。そしてその中で、湿原がなぜ独特で多様なのか、そして湿原が減少するのはなぜ問題なのか、ヒトが湿原を保全・復元することは可能なのか、などを考えてきたつもりである。それらを土台として、失言にならないよう話を進めたい。

(中略)

湿原の植物

ミズゴケ泥炭上には、ツツジ科やラン科の植物、食虫植物などが乱舞していることがある。夏に北海道を訪れたなら、随所で「原生花園」という名前のある場所を見たことだろう(本州にもあるが)。これから話題にあがるサロベツ湿原もサロベツ原生花園という別名を持っていて、夏の初めには、エゾカンゾウに代表される花々が咲き乱れる。このような特殊な植物が湿原に存在する理由は何だろう。決して、ヒトの目を楽しませるためではあるまい。これには、湿原という特殊な環境に適応した生き物の特性が関係している。

1988年に、世界最大級の湿原である中国四川省のロールガイ湿原を訪れた。この湿原は周囲を塩基性の石灰岩に囲まれており、水のp Hは高めであった。そのため、酸性を好むミズゴケ類はまったく定着しておらず、pHが高いところでよく見られるウスユキソウ属やヤハズハハコ属などの植物が見られた。

さらに、湿原では、植物間の関係ばかりでなく、湿原にいる動物や菌類にも目を向けておく必要がある。ロールガイ湿原では、遠目でも湿原のあちこちに植被の低い場所が見られた。近づいてみると、ヤクという巨大なウシがのんびりと草を食べている。その結果、いわゆる過放牧状態となり、湿原のあちこちで裸地化が起こっていた。落ちているヤクの糞の量もバカにならない。もっとも、こちらは乾燥させて燃料として使うわけだが。また、湿原によく見られるツツジ科やラン科の植物は、根に菌類(カビやキノコの仲間)を棲まわせて菌根を形成している。植物は、菌類に土壌栄養を吸収してもらい、その栄養を使って光合成を行い、糖などを産出する。菌類側は、ご褒美に糖質などの光合成産物を植物から受け取る。ツツジ科植物とラン科植物は、陸上植物の80パーセント以上とされる菌根をつくる植物の中でも特徴的な菌根をつくることが知られている。過酷な環境に適応するために、特殊な菌根菌と共生する道を選んだのだろう。どうりで、ミズゴケ湿原には、菌根をつくる植物が多いわけだ。

湿原が地域と世界のあり方を決める

米国、欧州に代表されるように、それぞれの地域で異なる湿原観が形成されてきた。日本でも、北と南では、湿原の見え方は異なると思う。平地の植生で言えば、南では常緑広葉樹林、北では落葉広葉樹林または針葉樹林が発達する。北海道では、針広混交林という独特な森林も見られる。大学院生のころに、植生分布を議論する中で、箱根を越えたら日本ではない、と言ったことがあるが、それほど生えている植物も、それらが構成する景観も北と南では大きく異なる。自分にとって、北海道の植生は大阪よりもアラスカに似ている。湿原も、その例に漏れず、南に行くにつれて泥炭は減る。湿原とのつき合い方が地域で異なるのも仕方がないが、その中でも共通して考えられる要素もある。

生態系サービスとは、生態系を構成する種の高い多様性を維持することでヒトが得られる利得を意味する。湿原は、地域を超えた普遍的な生態系サービスを提供している。その最たるものが泥炭蓄積で、泥炭は多量の炭素を貯留している。しかし、泥炭は燃料利用されることからわかるように燃えやすく、しばしば泥炭火災を発生させる。アラスカのクロトウヒ林は林床がミズゴケとその泥炭で覆われているのだが、よく燃える。泥炭と火災は切っても切れない関係にある。これらの泥炭が消失すれば、これまで炭素貯蔵源であった泥炭地は一転して二酸化炭素(CO2)放出源となり、地球温暖化を加速させることだろう。これだけでも、泥炭地保全・復元の必要性を説明するには十分である。

誰がために泥炭は消える

湿原減少のおもな原因は、疑いなくヒトである。サロベツでも、入植が始まったのは明治時代だが、湿原の減少が顕著となるのは戦後である。食料増産のため湿原から農地への転換が行われ、大規模放水路の建設と湿原の排水が進められた。

泥炭は燃料、土壌改良材、浴用泥炭としても利用され、世界各地、特に泥炭層のよく発達した冷温帯で採掘されてきた。連続テレビ小説「マッサン」の主人公のモデルである竹鶴政孝創業のニッカウヰスキーの香りづけにも泥炭は欠かせず、北海道・余市を蒸留所として選んだ理由の一つは、そこに豊富な泥炭があったからである。また、日本では、太平洋戦争末期から戦後にかけて、泥炭が土化した亜灰を燃料として利用していた。ロールガイ湿原調査でも、チベット族の人たちが、泥炭とヤクの糞を乾燥させたものを燃料に使っていてテントからは独特の香りがしていた。北欧では近年、火力発電の燃料として使われている。

このように、泥炭湿原は、さまざまな用途で転換と採掘をされつづけ、世界規模で減少している。北海道では、大正時代には1772平方キロメートルあった湿原が、1999年には709平方キロメートルまで減少した。つまり、60パーセントの減少である。全国では、明治・大正時代に2111平方キロメートルだったのが821平方キロメートルに減少した。よくぞ、ここまで減らしたものだ。もっとも、明治以前を見れば、江戸などの大都市は、ヨシが優占する干潟を排水・埋め立てしてつくられたものだ。湿地を埋めて人が利用できる土地にすることは歴史上必然だったのかもしれない。しかし、湿原が加速度的に減少したのは、欧米的な湿原思想の導入と湿原開発が推進された明治以降であろう。

誰がために湿原を保全・復元するのか

尾瀬湿原(尾瀬ヶ原)は、本州の湿原としては最大級である。その保護のために、1949年に結成された尾瀬保存期成同盟が母体となり、1951年に日本自然保護協会が結成された。1970年代には、自然保護運動がさかんとなった。大学もこの影響を受け、1977年に環境科学と名のつく大学院第一号となる環境科学研究科が北海道大学に設置された。本研究科は、現在の地球環境科学研究院の前身である。北海道の湿原の自然保護関連では、釧路湿原が、1980年にラムサール条約湿地に登録され、1987年には国立公園に指定された。サロベツ湿原も、1974年に釧路湿原に先駆けて国立公園となり、2005年にはラムサール条約湿地に登録された。これに合わせ、上サロベツ自然再生協議会が発足し、農業との共生を目指した湿原再生が図られつつある。

やはり、ヒトが原因である気候変動または地球温暖化が湿原の存在を危うくしている。最近では、地球沸騰化とまで言われており、湿原に対する影響は深刻である。地面に堆積した落葉落枝のことをリターという。泥炭はリターの分解速度が遅いため土に戻らずに蓄積していく。しかし、温度が高くなると微生物活性も高くなるためリターの分解速度は速くなり、分解によってより多くのCO2が大気中に放出される。このことにより、正のフィードバックが起こり大気中のCO2濃度がより高くなれば温暖化は加速される。全人類のためにも、湿原の適切な管理・保全・復元は必須である。

理解のヒントになることを期待して、研究中の話題に触れるコラムを各章に一つずつ配置した。「ヒトには邪魔にも思える生態系の意義」が書けていれば幸いである。湿原研究も研究が深まるにしたがって不明な点は増えるばかりである。しかし、地球温暖化は、湿原再生を待っていてくれそうにない。温暖化に追いつけ追い越せで、湿原生態系の保全と復元が進められる一助となればと思う。また、湿原に生きる独特な植物・動物・微生物たちの生き方を思いながら湿原を散策できればより有意義な体験となるかもしれない。ちなみに、2月2日は世界湿地の日で、テーマは「湿原と人類の幸福」である。

(後略)

いまや気候危機に関するニュースを耳にしない日はなくなってしまいました。

日々さまざまな温暖化防止策が練られていますが、

なかでも「湿原の保全と復元」は地球の未来を守るために外せないアクションです。

湿原の炭素貯蔵機能を担う泥炭(でいたん)は、微生物による分解を受けずに堆積した植物遺骸です。

日本では北海道などの湿潤寒冷な環境下で多く見られます。

泥炭は膨大な量の炭素を大気中に放出することなく留めてくれるため、地球環境の安定化に欠かせません。

しかし、乾燥した泥炭は非常に燃えやすくなります。

泥炭は長年にわたり燃料やその他さまざまな用途のために採掘され、

その結果、湿原面積は著しく減少しました。

そして現在、地球温暖化による気温上昇で泥炭の分解が進み、

さらに、人為的な開発の影響で乾燥した泥炭が自然発火を起こすなど、

湿原を炭素貯蔵源から炭素放出源に変えてしまうような出来事が多発しています。

諸説ありますが、泥炭の蓄積速度は年間1ミリメートル程度。

一度失われた泥炭を回復するためには気の遠くなるような時間が必要なのです。

本書では、世界各地の湿原を観察・研究してきた著者による初の単著として、

湿原を身近に感じてもらえるよう一般の読者向けに解説しました。

湿原はさまざまな生物種に生息場所を提供するだけでなく、洪水時には水を蓄え、

旱魃時には水を供給するなど、人命に関わる災害の被害軽減に役立っています。

この豊かさを未来の世代に残すためには、

「これから」だけでなくいま進行中の開発から見直さなければいけません。

その足がかりとして、湿原研究の第一人者が湿原について

コンパクトかつていねいに解説しました。