魚と人の知恵比べ フライフィッシングの世界

| マーク・カーランスキー[著] 片岡夏実[訳] 2,700円+税 四六判上製 296頁 2023年5月刊行 ISBN978-4-8067-1650-1 竿、よいライン、リール、ウェーディング、昆虫とフライ、作家たち。 英国、日本、北米、ロシア、中国――世界の川を釣行して、 答えのない問いを発し続ける悦楽を描き、「人生の時間」の意味を鮮やかに浮き彫りにする。 疑似餌(フライ)を使って魚と向き合うフライフィッシング。 紀元前に始まり今日スポーツとして親しまれるその歴史から、 竿やフライの進化、文学者が好んで描いた釣り、魚に与えるストレスの問題まで、 フライフィッシングがもつ奥深い世界に浸り、自然と深く関わる方法を探る。 2023/7/1(土)日経新聞書評欄で紹介されました。 筆者は小林照幸氏(作家)です。 |

マーク・カーランスキー(Mark Kurlansky)

アメリカ・コネチカット州ハートフォード出身のベストセラー作家。

1998年ジェームズ・ビアード賞(料理界での業績を表彰する賞)、

2006年『ボナペティ』誌フードライター・オブ・ザ・イヤー、2007 年デイトン文学平和賞を受賞。

主な著書に、『鱈』『魚のいない世界』(以上、飛鳥新社)、『塩の世界史』(中央公論新社)、

『紙の世界史』(徳間書店)、『サーモン』(ふらい人書房)など。

片岡夏実(かたおか・なつみ)

1964 年、神奈川県生まれ。

主な訳書に、デイビッド・モントゴメリー『土の文明史』『土と内臓』(アン・ビクレーと共著)『土・牛・微生物』、

デイビッド・ウォルトナー= テーブズ『排泄物と文明』『昆虫食と文明』『人類と感染症、共存の世紀』、

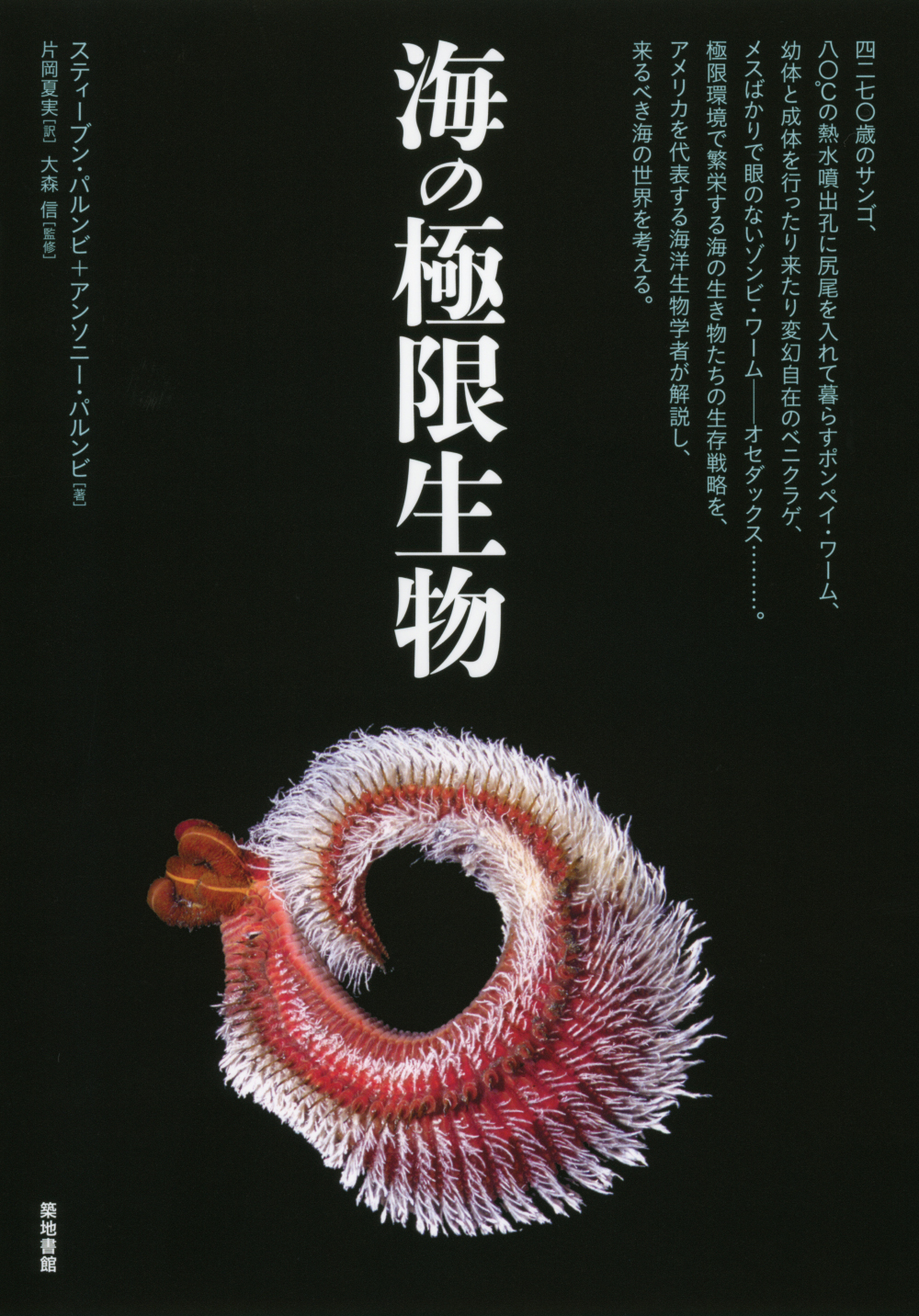

スティーブン・R・パルンビ+アンソニー・R・パルンビ『海の極限生物』、トーマス・D・シーリー『ミツバチの会議』(以上、築地書館)、

ジュリアン・クリブ『90 億人の食糧問題』、セス・フレッチャー『瓶詰めのエネルギー』(以上、シーエムシー出版)など。

序章 ビッグウッド川のトルストイがいない冬

1 なぜ釣りをするのか?

釣りを選んだわけ──狩猟とは違うもの

釣り師の素質

2 難しく釣る

ヘミングウェイ父子と釣り

海で釣る

フライフィッシングが持つイメージ

解禁日

自然との駆け引き

完璧なキャスティング

3 思考する獲物

日本と北米の獲物

魚卵を食べる魚

世界に移植されたブラウントラウト

川の魚、海の魚

4 フライフィッシングの始まり

古代の釣り

ヨーロッパで記された記録

『釣魚論』

書籍で語られるフライフィッシング

英国文学で一番出版された釣りの本

『釣魚大全』への釣り人の反応

世界中の川を求めたイングランド人

5 アメリカのフライフィッシング

アメリカ初のフライフィッシャー

独立戦争と釣具市場の拡大

北米で人気のサケ釣り場

19世紀のマスレシピ

軍人とフライフィッシング

商業漁業から観光資源へ

6 何と言ってもフライ

食うフライ、食わないフライ

フライタイイングに夢中な人びと

素材の手引き

遡上するサケが釣れる謎

サケ用フライは「派手」であれ

外国産羽ブームの襲来

鳥類標本盗難事件

皇太子にも愛されたフライタイヤーのこだわり

ドライフライの発明

フライと昆虫

7 竿という悦楽

釣り竿の作り方

軽くて強い竹竿の登場

竿作りに取り憑かれた人びと

新素材とテンカラ竿

8 リールの話

リールの発明と普及

リールの進化

9 よい針、よいライン

釣り針を手作りした時代

馬の毛からナイロンへ

10 川に立ち込む

釣りを変えたウェーダー

魚の知覚

太陽をどう扱うか

11 女性釣り師

女性フライフィッシャーの記録

フライ革命を起こした女性タイヤー

開かれたスポーツフィッシング

12 答えのない問い

スポーツフィッシャーのジレンマ

返しのない針──バーブレスフック

13 作家と釣り

フライフィッシングを描いた小説

法律家と釣りの物語

ポストモダン小説『アメリカの鱒釣り』

ヘミングウェイとフライフィッシング

アイルランド文化と釣り

映画になった釣りの本

チェコ人作家が描いた釣り

終章 ブラックウォーター川のイェイツ

訳者あとがき

川名一覧

図版リスト

参考文献

索引

彼は釣りが好きだったが、それはまるで、こんなばかげたことが好きだということを、

わざと自慢しているみたいであった。

──レフ・トルストイ『アンナ・カレーニナ』

(木村浩訳)

冬の日、ビッグウッド川に足を踏み入れると、旧友に抱かれるように流れが脚を包み込むのを感じた。凍てつく川が温かく抱擁するというのは、自然の皮肉の一つだ。

アーネスト・ヘミングウェイはビッグウッド川で釣りをし、その川岸を死に場所にまで選んだ。彼はわかっていた。トルストイは、人間の本質を多く理解していたが、わかっていなかった、あるいは少なくとも、わかっていない登場人物を生み出した。

『アンナ・カレーニナ』でトルストイは、裕福な地主の二人兄弟を描いた。兄にとっては、畑仕事に勝るものはなかった。彼にはなぜ弟がパーチ釣りに出かけたがるのかわからなかった。一日の終わり、兄は弟にばったり出会うと、一日中釣りをして一匹も釣れなかったのに、なんでこんなに楽しそうなんだと戸惑った。

それは珍しくもない断絶だ。釣りをする者としない者。する者はしない者に、その衝動を説明することができない。

アイダホ州中部で毎年冬、上流階級の連中がサン・バレーの山々を滑降して、彼らなりの爽快感を得ているのをよそに、私は雪の積もった川岸を、大きくて見事なニジマスが自分のフライに食いついてくれることを期待しながら、凍ったビッグウッド川へ降りていた。十何匹も釣れる日もあれば、一匹も釣れない日もある。だが私はいつも、すばらしい一日を過ごしたあとの平穏な気持ちに満たされて、街へと帰る。魚が釣れなくても、凍えた指が真っ赤になってまったく動かなくても──そんなことは構いはしない。冬の川で釣りをした一日は、いつもすばらしい一日だ。『アンナ・カレーニナ』を書いた男に、それがわからなかったはずがない。

バスクへの興味、それがそもそも、私がアイダホ州中部のケッチャムの街に来た動機だった。作家として駆け出しの頃、私はバスク人に関する本を書いており、その故郷、彼らの言語でエウスカル・エリアと呼ばれるスペイン北部からフランス南西部に、長く滞在した。バスク人は農場で羊を飼っており、それこそが彼らが、私が到着する一世紀前に、アイダホ州中部へと移り住んだ理由だった。

険しく人里離れたケッチャム近くの山地によそ者を連れてくるという習慣は、一九世紀、地元の牧羊業者がスコットランド人を呼び寄せたときに始まった。畜産業の拡大につれ、地域の巨大な群れの面倒を見る羊飼いが足りなくなったのだ。アイダホ州中部では、牧羊が鉱山業に取って代わろうとしていた。スコットランド人は羊の世話について知っていたが、やがて同化すると子どもたちに教育を施し、すると子どもたちは他の分野で成功したり、新たに工業化されたスコットランドに戻ったりするようになった。ちょうど同時期、20世紀初頭だったが、ヨーロッパのバスク人の農場、特にフランス側のものは危機にあり、そのためアイダホの地域社会はバスクの農民(やはり羊について知っていた)を誘い込むことができた──農民はニューヨークのグレニッチビレッジにある建物に収容され、世話をするのに恰好の群れが見つかると、西へ向かう列車に乗せられた。その後バスク人はスコットランド人と同じ道を歩み、アイダホ州中部に繁栄した大きなコミュニティを築いた。そして20世紀末には、ペルー人が連れてこられた。

バスクとのつながりから、毎年秋にケッチャムで開催される羊祭りで、私は講演を頼まれた。妻と娘が同行し、三人ともたちまち半原野のようなこの地域が気に入った。それでまた冬に来て、世界クラスのスキーを楽しもうということになったが、私たちの誰ひとり世界クラスのスキーヤーではないことは、なぜか頭から抜け落ちていた。私はクロスカントリースキーを好み、もっとなだらかなバーモント州のいくつかの山で経験していたが、リフトやゴンドラに乗って山頂まで行き、猛スピードで滑り降りてまた引き返すというのは好きになれなかった。スキーで最高の瞬間は、やっとブーツが脱げたときだと、私には思われた。

初めてのアイダホの冬、私は少しだけスキーをしたが、ビッグウッド川で冬のフライフィッシングができると聞いて、スキーはやめにした。妻のマリアンはスキーを続け、娘のタリアは何日かスキーをしては何日か釣りをし、どちらもとてもうまかった。以来私は、冬が来るたびにビッグウッドへ戻るようにしている。

ビッグウッド川は、海抜およそ2650メートルのガリーナ・サミットに端を発し、急流となって険しい山地を下る。いみじくもソートゥース(のこぎりの刃)の名を持つ山脈は、荒々しくとがって雪を被った白い山頂が一列に並び、オオカミの下顎の歯のようだ。そこで荒れ狂う流れは集まり、それから間違いなく地球上でもっとも美しい地点の一つで、サーモン川とビッグウッド川に分かれる。

サーモン川は685キロに及ぶ峡谷を形成し、ところによってそれはグランドキャニオンより深い。岩がごつごつした急な河岸は、時にはほとんど垂直で、明るい黄緑色と黄色の地衣類に覆われ、暗く澄んだ水がその下を渦巻きながら勢いよく流れている。ルイスとクラーク(訳註:一九世紀初頭に太平洋岸までの行程を調査した探検家)はサーモン川を「リバー・オブ・ノーリターン」と呼んだ。流れが強すぎて漕ぎ上ることができないからだ。だがネズ・パース族(彼らの領域をこの川は流れている)は、上流へと漕ぐ方法を心得ていた。彼らは熟練のサケ漁師であり、この川を遡上する豊富なサケを糧に生活していた。のちに彼らは乗馬と射撃を覚えて、巧みな騎手にして必殺のライフル射手にもなり、合衆国陸軍に打ち負かされた最後の先住民となった。サーモン川の最後の族長ホワイト・バードは、降伏することも捕虜になることもなく、カナダへと逃げおおせた。

私はサーモン川での釣りが大好きだが、冬は禁漁だ。ビッグウッドではマスは禁漁にならない。ただしキャッチ・アンド・リリースのみだが。

サーモン川と分かれたあと、ビッグウッド川は220キロを時には楽しげに時には荒々しく流れ、ソートゥース地方のボールダー山脈を下ると、ケッチャムを少し過ぎたあたりで、川岸が低くキャスティングが楽になる。途中、別の支流が何本か合流する。その一つ、ウォームスプリング・クリークとの合流点は、すばらしいマス釣り場だ。ケッチャムを過ぎると、ビッグウッド川はリトルウッド川と合流し、マラド川となってスネーク川に注ぐ。それからすべてのアイダホ州の川同様、州を離れてコロンビア川に合流し、最後は太平洋に注ぐ。

ビッグウッド川は決して立ち込みが楽な川ではない。冬は特にそうだ。流れは強く、川底を大きく滑りやすい岩が覆っているので、バランスを崩して転びやすい。私は転んだことはないが、もし転べば、その日の釣りは終わりだ。濡れた服を脱いで、どこかで温まらなければならない。この川には、急流の端に滞った、深く静かな瀞場(とろば)がある。そこでニジマスは好んで身体を休めたり、餌を摂ったりする。釣り人の毛鉤も含めて。

そのようなわけでフライフィッシングには、破ってはならないルールが2つだけある。水の中で転んではならない。フライをできるだけ長く水中に保たなければならない。それ以外は状況によりけりだ。

ニジマスは見事な造りをしている。川の中では黒っぽい背中だけが見え、うまくカモフラージュされているので、針にかかるまでほとんど気づかない。だが魚を水から引き上げると、虹がきらめくような鮮やかなパステルカラーに息をのむ。

ビッグウッドのマスは「カットボー」と呼ばれている。ニレインボートラウトジマス特有の輝きを脇腹に持つが、時に鮮紅色が一筋、喉元に入っている。赤い筋は同属で別種のマス、カットスロートのしるしだ。この魚は近隣のスネーク川にたくさんいる。つまりビッグウッドでは、カットスロートがニジマスとどうにかして交雑しているのだ。

ビッグウッドでは人工孵化(ふか)した魚を放流していない──これは重要なことで、なぜなら放流魚は少々鈍いからだ。彼らは天然魚のような生存技術を持たない。だから放流をしている川の価値を疑う者もいる。ビッグウッドの魚は天然物で、経験から来る知恵がある。夏のあいだひっきりなしに押し寄せる、ロバート・レッドフォード監督の映画『リバー・ランズ・スルー・イット』を見たキャッチ・アンド・リリースの釣り人の群れを相手にしているからだ。1925年にヘミングウェイは、スペインからF・スコット・フィッツジェラルドに書いた手紙の中で、天国についての自分なりの定義を明らかにした。ヘミングウェイが求めるものの一つが、自分以外に釣りが許されない、マスの棲む小川だった。冬のビッグウッド川での釣りは、そこまでではないにしても、特に寒い日にはそれに近い。だから私は冬の釣りが好きだ。私は自分だけの川を持つことができる──そして経験豊富な魚たちと渡り合わなければならない。夏の釣り人の列をくぐり抜けてきた魚は、毛鉤と、竿を持って川の中に立っているあのおかしな生き物をよく知っている。魚は学習するのだ。

放流魚が天然魚より簡単に釣れる要因の一つが、規則正しく餌を与えられることに慣れているので、いつでも食べることだ。天然魚は事情が違う。科学者によれば、マスは水温が10℃から20℃のあいだのときに餌を摂るという。ビッグウッドではもっと冷たくなり、そして水温が下がるにつれて魚の代謝は低下して、必要な餌の量は減る。だが、それでも魚は釣れる。結局は餌を食わなければならないからだ。ある日ビッグウッドで釣ったときには、あまりに寒く糸が凍らないようにするのに苦労したが、それでもマスは食い続けた。冷たいとはいえ水温が上がってきているとき、冬の終わりにはよくあることだが、マスはよく食ってくる。だが水温が20℃を超えると、マスは餌を摂ることも繁殖することもなくなる。それどころか死んでしまう。一つには、温度の高い水には含まれる酸素が足りないからだ。マスにとって最大の脅威の一つが地球温暖化だ。(後略)

世界的なベストセラー作家、マーク・カーランスキーが自身の趣味でもあるフライフィッシングについて書いた本書は、原題をThe Unreasonable Virtue of Fly Fishing(フライフィッシングの理屈のつかないすばらしさ)という。そのタイトルの通り、著者は理屈では説明しようのないフライフィッシングの魅力を、歴史、哲学、倫理学、生物学とさまざまな視点からのアプローチによって考察しようと試みている。

訳者は小学校の高学年で釣りを始めた。中学生のころにはかなり熱中したが、その後は熱が冷め、ときどき思い出したように戻ったり、人から道具を借りてちょっとやったりといったことをくり返して今に至っている。ほとんどは海での餌釣りだ。渓流でルアーを引いたことは何回かあるが、釣れたためしはない。

フライフィッシングについては、もちろんやれば楽しいのだろうと思っていたが、これまでやってみたいとも思わなければ、自分がやっているところも想像できなかった。道具の値が張ることもあった。どんな釣りにだって高価な道具はあるが、それは何十キログラムもある大物を引き上げる強力なリールだったり、仕掛けを200メートル以上沖まで飛ばすトップレベルの竿だったりで、そこまでの機能を求めなければ手頃なモデルもいくらでもある。ところがフライフィッシングのタックルには、少なくとも私が釣りを覚えたころは廉価なものがほとんどなく、低価格帯のものでも他のジャンルの釣り具と比べれば高く、しかも価格が機能に見合っているとも思えなかった。もちろん多少の偏見もあるが、そんなこと自分には縁遠いものだと思っていた。

ところが本書を訳すうちに、私はフライフィッシングを始めたくなり、残念ながら時間が取れず実現できなかったが、「取材」と称して行ってしまおうかと本気で考えた。理由は説明しにくい。やはり原題のThe Unreasonable Virtue of Fly Fishing のなせる技だろうし、また、それを伝える著者の筆力の影響も大きかったと思う。

一方で、この本は誰に向けたものなのだろうかということも考えた。フライフィッシングをする人なのか、しない人なのか。フライフィッシャーは興味を持って読むだろうが、その人たちにとってフライフィッシングのすばらしさはいわずもがなだ。餌釣りの経験はあるがフライフィッシングはしたことない私には、その魅力が余すところなく伝わった。だが、釣りを一切しない人は、本書をどう読むだろうか?

本書13章で著者はこう述べている。「フライフィッシングの本は2つのカテゴリーに分類できる。『なぜ釣るのか?』という問いを検討する本と、『どう釣るのか?』という問いに答える本である。前者は私たちを感動させ、後者は私たちを教育する。前者はあらゆる人のための本であり、後者はもっぱら釣り人に向けた本だ」。

ならば本書は、過去の釣り人たちが「なぜ釣るのか」をどのように検討し、「どう釣るのか」にどう答えてきたかを解き明かす本と言えるだろう。著者は、現存する最古の釣りの本とされる15世紀のA Treatyse of Fisshynge wyth an Angle(直訳すると「釣り針による漁についての小論」だが、『釣魚論』のタイトルで邦訳もある)に始まり、名著として何度も邦訳された『釣魚大全』、さらには料理本まで渉猟し、釣り、ことにフライフィッシングの起源やその思想の源流(なぜ釣るのか)、フライ、竿、リールなど釣り具の発達(どう釣るのか)、また文学に表現された釣りについて幅広く考察している。これらの何か一つでも関心が持てれば、釣りをしない人にでも、その理屈のつかないすばらしさはきっと伝わると確信している。

釣りたい魚の行動をじっくり観察して理解することで、餌を使わず、

疑似餌と独特のキャスティングを用いて釣り上げるフライフィッシング。

本書は「なぜ釣るのか」「なぜ餌釣りより難しいフライフィッシングなのか」といった釣りをする理由から、

フライ・竿・ウェーダー(胴付長靴)といった道具の進化まで、

フライフィッシングの魅力とそれに取り憑かれた人々の物語を描いた一冊です。

本書の面白いところは、釣らない人も楽しめる釣りの本という点です。

著者自身の体験やヘミングウェイやマクリーン(映画「リバー・ランズ・スルー・イット」原作著者)など

著名な作家の言葉を借りて語られる魅力は、

自然と一体になる感覚をより鮮やかに想像させ、

さらに古代ローマから現代に至るまでの釣り文化が著者の広範な知識をもとに語られます。