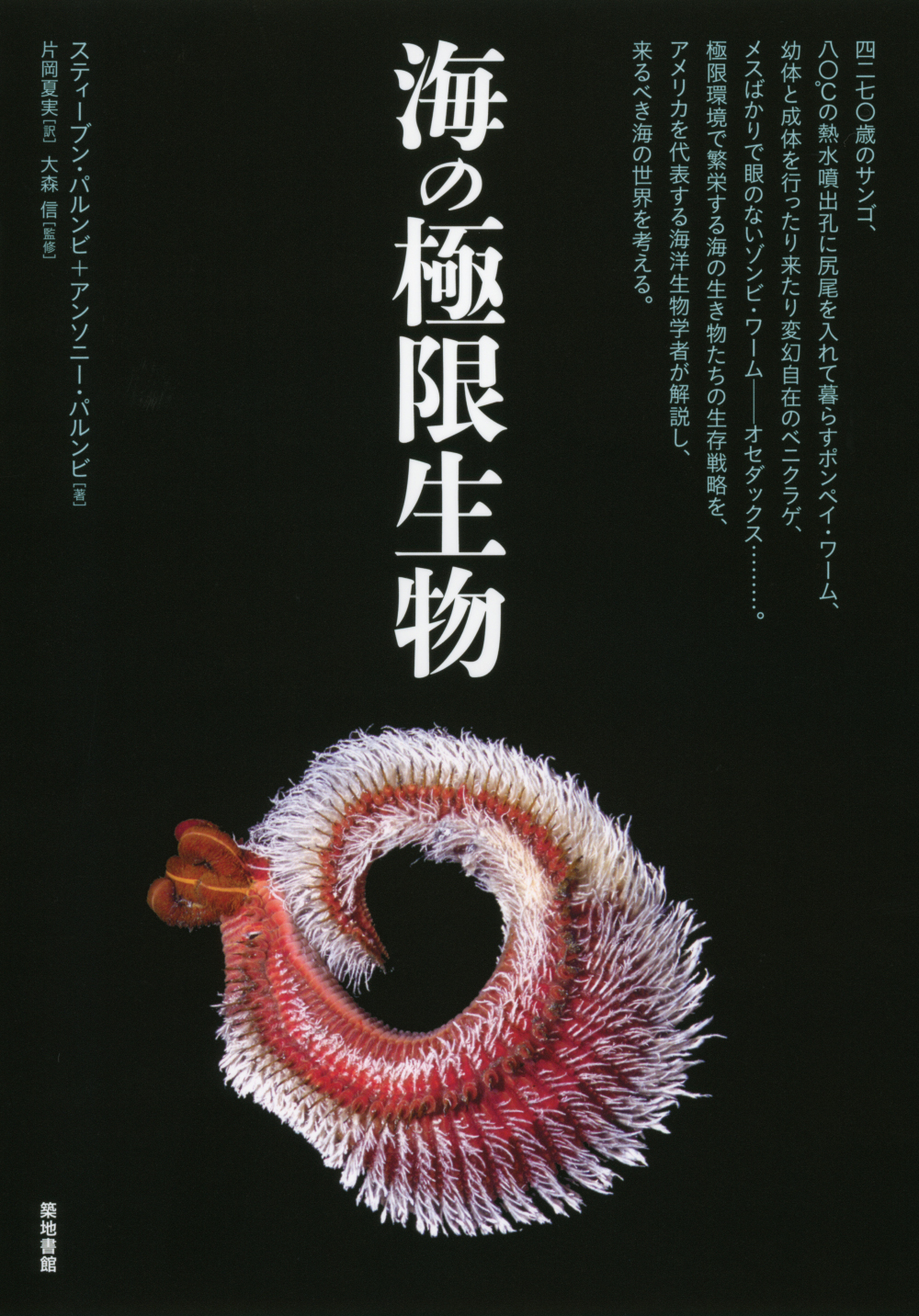

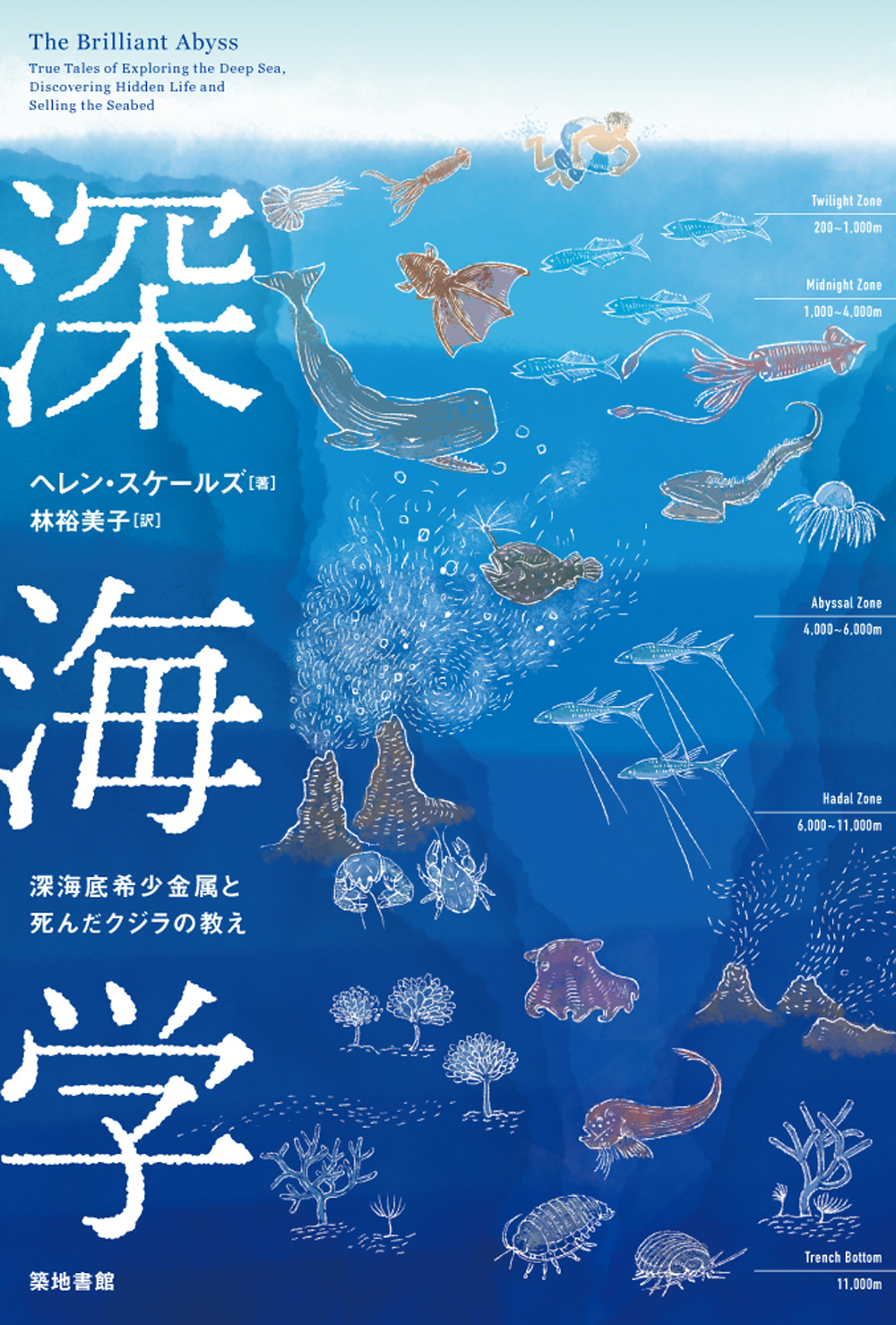

深海学 深海底希少金属と死んだクジラの教え

| ヘレン・スケールズ[著] 林裕美子[訳] 3,000円+税 四六判 336頁+カラー口絵8頁 2022年6月刊行 ISBN978-4-8067-1635-8 深海探索の歴史、次々発見される生物たち、 深海魚の乱獲、マリンスノーによる炭素固定、 新薬の可能性を秘める新しいバクテリア、 多くの国や企業が欲しがる莫大な鉱物資源………。 炭素の吸収源として人の暮らしや地球上の生物、 気候・気象システムに大きな影響を与える深海の生態系。 英国の著名な海洋学者が 深海が地球上の生命にとっていかに重要かを、 さまざまな研究者の証言や資料・研究をもとに情熱的に語り、 謎と冒険に満ちた、海の奥深く、不思議な世界への魅惑的な旅へと誘う。 【本書で扱うテーマ】 潜水技術 クジラとゴカイ 巨大ワニの死体を海底に置く クラゲの大きな役割 発光生物 光合成の代わりに化学合成で生きる 海山と原生海底林 温暖化と深海 医薬品開発と深海 深海漁業 核ミサイル搭載潜水艦を引き上げる 深海底採掘 |

ヘレン・スケールズ(Helen Scales)

イギリス生まれ。海洋生物学者。

魚を観察するために数百時間を水のなかで過ごしてきた。

ダイビングやサーフィンをこなし、ブロードキャスターとしてもサイエンス・ライターとしても活躍し、ナショナルジオグラフィック誌やガーディアン紙に寄稿している。海の語り部として知られ、BBC ラジオに定期的に出演し、海洋科学、海洋保全などを届けるポッドキャスト「CatchOurDrift」を提供している。ラジオのドキュメンタリー番組では夢の水中生活を紹介し、絶滅の危機にある巻貝を追いながら世界中をめぐった。

著書『Spirals in Time』(邦訳『貝と文明──螺旋の科学、新薬開発から足糸で織った絹の話まで』築地書館)は、ガーディアン紙のベストセラーになった。王立協会生物部門の出版賞の最終候補にも残り、エコノミスト誌、ネイチャー誌、タイムズ紙、ガーディアン紙の年間人気書籍に選ばれ、BBC ラジオ4 の週間ランキング入りも果たしている。『Eye of the Shoal』(邦訳『魚の自然誌──光で交信する魚、狩りと体色変化、フグ毒とゾンビ伝説』築地書館)では、実際に海に潜って出会った魚にまつわるさまざまな疑問に答え、サイエンス誌などで絶賛された。

林 裕美子(はやし・ゆみこ)

兵庫県生まれ。小学生の2 年間を米国で過ごし、英語教育に熱心な神戸女学院の中高等学部を卒業。信州大学理学部生物学科を卒業してから企業に就職したが、生き物とかかわっていたいと思いなおして同大学院理学専攻科修士課程を修了した。主婦業のかたわら英日・日英の産業翻訳を手がけるようになり、子育てが一段落したころから森林、河川、砂浜などの環境保全活動に携わる。現在は福岡県在住。

監訳書に『ダム湖の陸水学』(生物研究社)と『水の革命』(築地書館)、訳書に『砂──文明と自然』『貝と文明──螺旋の科学、新薬開発から足糸で織った絹の話まで』『魚の自然誌──光で交信する魚、狩りと体色変化、フグ毒とゾンビ伝説』(以上、築地書館)、『日本の木と伝統木工芸』(海青社)、共訳書に『消えゆく砂浜を守る』(地人書館)がある。

プレリュード

第1部 深海生態学──生き物と化学合成と海山と

深海とは

深海底の大パノラマ

海底へ落ちていくビー玉

深淵に棲むもの

マリンスノー

深海へ潜る技術

クジラとゴカイ

海底に沈めた丸太特有の生態系

マッコウクジラの狩り

クジラの乱獲

死んだクジラが教えてくれること

深海に横たわるクジラの「ルビー」

鯨骨生物群集

骨だけを食べる生き物たち

化石が語るホネクイハナムシの起源

ワニの死骸を海底に置くと

ゼリーの捕獲網

ヘッケルを魅了したゼラチン質の体の生き物たち

深海に潜って生きた動物を見る

クラゲが食物網で占める位置

1メートル以上にも成長するオヨギゴカイ

発光する生き物たち

生物発光を感知する視力

化学合成の世界

海水の化学組成を変える熱水噴出孔

熱水噴出孔にエビが3000匹

化学合成しながら生きる

不安定な環境で生き延びる術(すべ)

深海の冷水湧出帯

冷水で生きるホフガニの生き様

雪男ガニから見えてきた地質時代の地球温暖化

波のうねり

次々と発見された海山

深い海のサンゴ

さまざまな動物を支える海山の原生の森

海山の誕生と消滅

水圧にあらがう水深8000メートルのクサウオ

クサウオの食事

ペリカン号でメキシコ湾へ

第2部人類は深海に生かされている

深海と地球温暖化

海洋は熱を吸収する

マリンスノーと炭素固定

深海から生命の起源を探る

深海の治療薬

期待される深海のカイメンとサンゴ由来の新薬

薬剤耐性のあるイルカ

黄色ブドウ球菌を殺す微生物を発見

第3部 深海底ビジネスの光と影

深海漁業

改名された深海魚、オレンジラフィー

過大評価された生息数

深海の動物の森を破壊する底曳き網

じつは儲かっていない深海トロール漁

オレンジラフィーにエコ認証

中深層での漁業は新たなる破局を招く?

永久のゴミ捨て場

深海のマイクロプラスチック

原油流出事故と海底の生態系

戦後、海中へ

廃棄された化学兵器

深海で炭素固定?

誰のものでもないもの

海底の平原に転がるマンガン団塊(だんかい)

貴重な深海の宝

核ミサイル搭載潜水艦

引き上げ作戦

公海の下の海底「深海底」

クラリオン・クリッパートン海域のマンガン団塊と海底生態系

北半球の熱水噴出孔と南半球の熱水噴出孔

ウロコフネタマガイの危機

選鉱くずの影響

採掘後に海底の生物多様性を保護できるのか

深海底の採掘は止められないのか

第4部 深海底金属の開発と保護

陸の緑か、海の青か

海底の採掘を支援する国

再生可能エネルギーと深海の金属

鉱物不要の新技術

金属資源の再利用

深海という聖域

エピローグ

謝辞

訳者あとがき

注釈/追加参考情報

索引

(前略)

海はこれまでいつも人間の生活を形づくってきたが、今のところは、海面と海の縁の部分から受ける影響がもっとも大きい。人々は海岸を歩き、陸と海の境界部に居を定めた。そのうち、食物を調達したり、遠い異国に赴いたり、軍隊を送ったり、植民地をつくったり、豊かな異国の恵みを手に入れたりするために海へ漕ぎだした。それでも食物の大部分は浅い海や海面近くで獲れ、世界経済を左右するような日々の糧の多くは高速道路で輸送される。さらに、心の安定を求めるため、あるいは荒々しい波を見つめて忙しい日常から逃れるために、海が見える場所に人々は足を運ぶ。海面のはるか下には、これまでずっと見ることも考えることもなかった世界が広がる。しかし現代の人間と海洋との密接なつながりは、より深い海へと潜行している。

今が深海探査の黄金期であることに疑問の余地はない。科学者たちは深海用の潜水艇のような新しい高性能機材を使って、深い海がこれまで知られていたより広くて複雑な世界であることを明らかにしつつある。それほど遠くない過去には、深い海には生き物がいないと考えられていた時代もあったが、実際は、想像することすら難しい生き物たちが無数に生活している。ゼリー状の体を持つ生き物の宝庫で、あまりにも体が脆(もろ)くて手で持ち上げようとすると指のあいだをすり抜けて落ちてしまうほどなのに、人の体の細胞や分子なら押しつぶされて死んでしまうような途方もない水圧下でも、生活をかき乱されることはない。数億、数千億匹という小さな光る魚は、水面へ向かって猛スピードで泳いでは、また海の深みにもどるという生活を毎日繰り返す。漆黒の闇のなかで微生物の化学合成に頼って営まれる生態系では、細長いハオリムシは長さが3メートルにもなり、カニはダンスを踊り、巻貝はぴかぴか光る金属製の鎧を身につける。

深い海の研究は、地球上の生命についての概念そのものを変えつつあり、生命にはどのようなことができるかという法則も書き換えつつある。深い海は生命が最初に生まれた場所であるかもしれず、浅い水辺や陸上に進出する前に、複雑でややこしいつくりの体ができた場所かもしれない。それだけではない――科学者が時間をかけ、目をこらして調べれば調べるほど、深い海がどれほど重要であるかがわかってくる。深い海からは、目に見えないつながりが広く遠くまで延びていて、大気や気候のバランスが保たれ、生命に必須の物質がしまいこまれたり放出されたりしている。このような作用がなければ、地球は生き物にとって耐えがたい生存不可能な場所になってしまう。どんな生き物も深い海を必要とする。

深海学者が次々と目を見張るような発見をするのに忙殺される一方で、深い海について急いで知識を蓄え理解を深める必要が出てきた。深い海は、かつては手つかずの厳しい自然の象徴のように見なされていたが、人間が力を合わせて地球を手中に収めるにつれて、人の生活の影響をますます受けるようになった。

それと同時に、深い海にさらなる期待をする人も出てきた。深い海は人間が今直面している問題を解決できるのだろうか。深い海には人間を養えるだけの食料があるのだろうか。深い海は人の医療に役立つのだろうか。深い海は気候変動の危機から人類を救うことができるのだろうか。

深い海のおかげで金持ちになれると考える人たちもいる。海の水面下には、これまでは手が届かなかった、あるいは届いても手に入れるための費用がかかりすぎた物質や動物が存在するが、今は事情が急に変わってきた。浅い海では乱獲によって水産資源が枯渇しつつあり、漁船団の漁場は年を追うごとに深くなるので、成長が遅くて寿命が長いことで知られる魚種は数を減らしている。海底の採掘計画も進む。このまったく新しい産業は、傷つきやすい深海の生態系を一掃し、やがて、現代社会がますます頼るようになる電子機器を製造するためだけに深海底に眠る金属を収奪し、これまでになく大きな傷跡を地球の生態系に残すことになりかねない。

いずれにせよ、これからは海の活動の舞台が深い海域へと移っていく。今どのように決断し、何を選択するかによって、深い海の未来の姿が決まる。実業家や力のある国が思いどおりに事を運び、そうした人たちが自由に深い海を利用することが許されるなら、かつて考えられていたように、深い海は何もなく生き物もいない世界になるという皮肉で陰鬱な未来が待つ。

歴史を振り返ると、地球にある資源の探索や利用は、いつの時代も探検と手を取り合って進められその結果どのような事態を招くかに注意が払われることはほとんどなかった。利用できる新しい地域が見つかれば探索が進む。新たな資源を持ち出すための新たな開拓が始まり、最終的にその資源は枯渇する。原油や鉱物、森林や魚、クジラやラッコ、象牙目当てのゾウ、骨を漢方薬にするトラなど、枚挙にいとまがない。

しかし、別の道もある。

今私たちは、生きている地球と新しい関係を築けるかどうかの瀬戸際に立っていて、人間が必要としないものがあることや、手つかずのままにしたほうがよいほどの取っておきの大切な場所があることに気づく機会を与えられている。そうした場所のひとつが深い海なのだ。

私はホテルの最上階に到着して、たくさんの人でざわめく大きなレセプション会場に入った。床から天井まである窓からは、カリフォルニア沿岸にあるモントレーの街をパノラマのように見わたせた。パノラマの右手には、私がその日の朝ジョギングをした浜が弧を描いていた。巨大なノミのような姿をしたスナホリガニの仲間を海鳥がついばんでいて、私はそのスナホリガニを踏まないように気をつけて走った。左手には港が見え、ラッコがはしゃぎまわる夕暮れの海の向こうにはキャナリー・ロウという通りがある。ここにはかつてイワシの缶詰工場が並び、ジョン・スタインベックの1945年出版の『キャナリー・ロウ(缶詰横町)』にちなんで通りの名が改められた。1940年にスタインベックは、小説ではドクという名で登場する実在の生物学者であるエド・リケッツと一緒にイワシ漁船ウエスタン・フライヤー号に乗船し、コルテス海(今は一般にカリフォルニア湾として知られる)の海の生き物を調べるために6400キロメートルの海の旅へ乗り出した。スタインベックは執筆した本のなかでその探索を振り返りながら、人間と海のつながりを考えている。「人には、怪物のいる海で暮らせる素質のようなものがあり、本当に怪物がいるだろうかと思いをめぐらせる」。モントレーにもどってからの逸話にも触れている。近くの浜に大海蛇(おおうみへび)が打ち上がったと地元の人たちから聞いて新聞記者が浜に駆けつけると、悪臭を放つ怪物には次のようなメモが添えられていた。

「心配無用、これはウバザメ」

真相を記したメモはモントレーの人たちに衝撃を与えた。「みんな、それが大海蛇であってほしいと思っていた」とスタインベックは記す。「腐敗も損傷もしていない大海蛇がときたま本当に見つかったり捕まったりすると、勝ち誇った雄叫びが響きわたる。『ほらみろ、大海蛇がいることはずっと前から知っていた。そういうものがいることは勘でわかる』と男たちは言うだろう」。

きらきらと輝く青いモントレー湾の海面が水平線まで続くのを見下ろした集まりでは、スタインベックが想像した大海蛇よりはるかに奇妙な姿をした深海の動物を見つけたり調べたりする人たちに私は取り囲まれていた。2年に一度開かれるこの一週間の会合には、研究発表や会議論文執筆のために数百人の生物学者が世界中から集まり、深海の研究の最新情報を交換し合う。集まった生物学者の多くは、モントレー湾の大陸棚が途切れて海底谷が深海層へ向けて落ちこむまさにその海で、驚異に値する生き物を見つけた。こうした海底谷は、キャナリー・ロウに今も残るエド・リケッツの「パシフィック・バイオロジカル・ラボラトリーズ?太平洋生物研究所?」から船で沖へ出たすぐのところにある。リケッツとスタインベックが知っていたらどうしただろうと私はつい考えてしまう。

骨を食べる赤いホネクイハナムシに一面覆われてモントレー湾の海底に横たわるクジラの死骸に、20年近く前に遭遇した人たちもレセプションには来ていた。深海のコウモリダコがマリンスノーを食べようと雪玉にするのを観察した人たちもいたし、かじりかけの鉢虫(はちむし)類を腕に抱えたタコを見つけた人たちや、泳ぐゴカイが輝く緑色の爆弾を投げてから漆黒の漸深(ぜんしん)層に逃げこむのを目撃した研究チームの人たちもいた。腕が毛だらけのカニが不規則なリズムを刻むのはなぜかと最初に疑問に思った生物学者もいた。誰も考えもしなかった場所で新たな「雪男ガニ」を見つけた研究チームも来ていた。

深海から持ち帰った最新の物語は、これからも語り継がれるだろう。科学者が新種を発表した経緯、新しい手法のおかげで採集せずして生き様が解明された経緯、生態系の目に見えないつながりをたどった経緯といった物語になる。

深海は新しい視点から眺められるようになった。インド洋で最近見つかった熱水噴出孔は、数千枚の写真をつなぎ合わせてつくられた、コンピューターによる入り組んだ三次元画像で表示できるようになった。ボタンひとつでバーチャル熱水噴出孔のまわりを泳ぎまわることができる。チムニーを見る角度を変えることも、そこに生息するカニ、イソギンチャク、二枚貝、巻貝といった動物を拡大して見ることもできる。このように実物を細部まで落としこんだバーチャル模型は、撮影した時点の熱水噴出孔がどのような姿をしていたかを知るための単なる記録ではない。極限の生態系で生物種がどのように分布しているか、海底のどこで生活しているか、どのように生活しているかを教えてくれる。

大きな謎を解く手がかりも与えてくれる。たとえば人の背丈ほどのアメリカオオアカイカの群れは、一匹の獲物に群がったりイカ同士がぶつかり合ったりすることなく、中深層でどのようにハダカイワシを追いまわすのだろうか。深海で撮影されたイカの映像を科学者たちが見て分析したところ、イカたちは言葉かもしれない模様を少なくとも一〇種類、繰り返し体に浮き上がらせることがわかった。黒っぽい横筋、黒っぽい体色に白っぽい目、腕に浮き上がる黒っぽい筋、白っぽい触腕といった具合だ。アメリカオオアカイカは皮膚を発光させることもでき、発するメッセージは暗闇で浮き上がる。それぞれのイカが発する模様が意味することを人の言葉に翻訳するには、頭足類のロゼッタストーンを見つけなければならない。「おいおい、それは俺の獲物だ!」と言っているのかもしれない。

小さな解明も無数にある。微小な端脚類の脳は、水晶のような2つの目にそれぞれ32個ある網膜と光ファイバー繊維でつながっていて、薄暗がりでものを見分けるのを助ける。オヨギゴカイは、つま先できれいな旋回をしながら水中を優雅に移動するときに、剛毛の生えた脚をどのように使うのか明らかになった。熱水噴出孔に生息するある巻貝は、生活史の初期には口から物を食べることができるが、しばらくすると胃を使うのをやめて微生物をためこむための大きな袋を発達させ、化学合成食に切り替える(この過程は、外部形態の変化が見られないので隠れ変態と呼ばれる。)深海で捕まえたナマコを手でやさしく振りまわすと、光り輝く体表面の色彩が細波(さざなみ)をたてるように変化する。

深海は、神話、伝承、数限りない不思議だけが詰まった、とてつもなく広大な虚空だと考えられていた時代はそれほど遠い昔ではない。今は多くのことが明らかになり、これから知識はさらに増える。どこかで誰かが探索を行なうと、生き物に満ちた深海の窓がまた少し開き、以前より詳しいことがわかる。それでも、このとてつもなく大きな空間でこれから発見されて学ぶ事柄の多さと比べると、これまで人間が蓄積してきた知識がいかに少ないかが次第にわかってくる。おそらくジョン・スタインベックは、そうであって欲しいと思っていただろう。「名もない怪物がいない海は、まったく夢を見ない眠りのようなものだ」と、『コルテスの海』に記している。

深い海は、いつまでも人に夢を見させてくれる。目にすることも訪れることもない場所のままであり続け、存在すら想像できない変幻自在の生き物は目撃されることもなく、知らぬ間に消え去る瞬間を人は知る由(よし)もない。深い海がそのような姿であり続けるために、私たちはできるかぎり力をつくさなければならない。

深海といえば、これまで書籍・雑誌・映像作品などさまざまなメディアが驚きの深海生物を取り上げてきた。太陽光が届かず、水圧も高く、おいそれと潜って見に行くことはできないが、最近は潜水艇や自律型海中ロボットで撮影できるようになってきたということだろう。しかし、宇宙ステーションとちがって、人が深海にとどまることのできる時間は短い。研究者たちは、船上で潜水艇やロボットを操作して得た断片的な情報をもとに、深海生物の生き様を解き明かす。著者のヘレン・スケールズは、そうした研究成果の積み重ねをつむぎ合わせながら深海を語り、そこから一歩進んで、こうした生き物たちを脅かす要因を考える。このような深海の生態系を守るにはどうすればよいのかという問題意識がにじみ出る。

深海は暗黒の冷たい場所だが、そこには原題The Brilliant Abyss(まばゆい深海)のとおり、まばゆいほど多様な生き物の、多様な生活がある。

本書の第1部では、数千メートルという海の深みに生息するこうした生き物が紹介される。死んだクジラの肉を食べに集まるオオグソクムシや、骨を消化するホネクイハナムシ。猛烈な水圧がかかる水中を漂いながら生活するゼリー状のクラゲや、頭上から降ってくる海の雪(マリンスノー)を捕らえる有櫛??(ゆうしつ)動物(クシクラゲと呼ばれることもあるがクラゲではない)。灼熱の熱水噴出孔で鉄製の鱗うろこを身にまとうウロコフネタマガイや、口も消化管も持たないハオリムシ。かつては海底火山だった海山で冷水湧出帯を探して暖をとるタコや、くしゃみをするカイメンも登場する。

第2部では、人間社会が深海にどのように依存するかが語られる。昨今は大気中の二酸化炭素が増えることによる地球温暖化が危惧されているが、温暖化によって世界中の海洋の深部をめぐる深層流の流れが遅くなるかもしれない。海の表層にいる藻類は、こうした事態にならないように、光合成をして二酸化炭素を有機物に変え、死骸となって深海に沈むことで大気中の二酸化炭素を深海に沈めてしまう手助けをしている。

また、深海の生き物からは、医薬品に使われる物質が見つかることもある。カイメンやサンゴのように固着して動けない動物は、身を守るための防御物質をつくるので、そうした物質を参考に、人間に有効な新薬の開発が期待されている。

第3部は、これまで人間が深海をいかに利用してきたかを教えてくれる。オレンジラフィーという魚は、深い海で人知れず繁栄を誇ってきた。漁業技術の向上によって、また、浅海の漁業資源が枯渇してきたこともあって、より深いところで魚を獲るようになって乱獲が起きた。オレンジラフィーは寿命が長く繁殖スピードが遅い。このような魚はダメージを受けると回復するのに時間がかかる。

深海は不要物や処理に困るものを捨てる場としても使われる。マスタード・ガスなどの化学兵器が捨てられ、知らずに海底から拾った漁師が死傷するような事故も起きれば、月への着陸に失敗した宇宙船が、月に置いてくるはずだった放射性物質を不本意にも地球に持ち帰ってしまったので、しかたなく深い海溝へ沈めたというような話もある。

そして、深い海底には捨てておけない石(マンガン団塊だんかい)がたくさん転がっている。海水中の成分が数百万年という歳月をかけて沈着してできた石で、スマートフォンや自然エネルギーを生み出す機器類に利用するレアアースを含有する。それを採掘するという野望を抱く人たちは、数千メートルの深さの海底に重機を下ろそうとする。採掘が始まると、その石を足場にして成長する生き物は瞬時にすみかを失う。陸上でも鉱山といえば環境破壊が問題になるのに、人の目に触れない深海なら問題ないのだろうか。

こうした採掘は、人類の共有資産ともいえる公海の海底で行なわれる場合が多い。国際的な取り組みが必要になるが、国連といえども一枚岩ではない。

第4部では、深海開発の現状、今後深海をどのように維持管理していくのがよいか、どのような取り決めをするべきなのかを考える。利害関係のある国々の動きが気になるところだ。四方を海に囲まれた日本は、潜水艇を使った研究成果もさることながら、高度な科学技術を保有する国であり、当然のことながら「利害関係のある国々」のひとつに入るので、他人事ではない。

ヘレン・スケールズは、これまでの著作で海の生き物の魅力をわかりやすい語り口で紹介するかたわら、海の酸性化を憂慮し(『貝と文明(Spirals in Time)』、築地書館)、漁業資源の枯渇を問題にしてきた(『魚の自然誌(Eye of the Shoal)』、築地書館)。3作目となる本書では、海底の開発が引き起こす問題に焦点が当たる。声高に開発反対を唱えるのではなく、深海の魅力を存分に語りながら読者に問題点を伝える筆運びは、なかなか迫力がある。

(後略)

深海で次々と驚異の生物が発見され、人々の目を奪ってきました。新発見は今も続いています。

ところが、調査・研究が進むにつれて、深海はそんなめずらしい生き物たちが棲んでいるだけではなく、深海の生態系こそが、気候・気象システム、地球温暖化、気候変動、地球上の生命に大きな影響を与えることがわかってきました。

本書は、驚きの生き物たちをまるで目の前で見ているように生き生きと紹介し、さらに一歩進んで、人間がいかに深海の生物たちに頼っているのか、今まさに始められようとしている深海底の開発がいかに生態系に影響を与えるのか、どのように深海の生物や資源を利用したらよいのか、深海・深海底の保全がいかに重要かを、イギリスの気鋭の海洋生物学者が最新の知見をもとに情熱的に語ります。

この本を読むと、深海について知らないことだらけだということ、私たちは深海に生かされているのだということ、がわかります。

深海底のレアメタルが世界中の注目を浴びている今だからこそ、この本をきっかけに、深海・深海底について、地球のすべての生命に思いを馳せていただければと思います。