���̌b�݂Ɛl�Ԃ̗��j �Ί펞��̖ؓ�����g�g���̐X�܂�

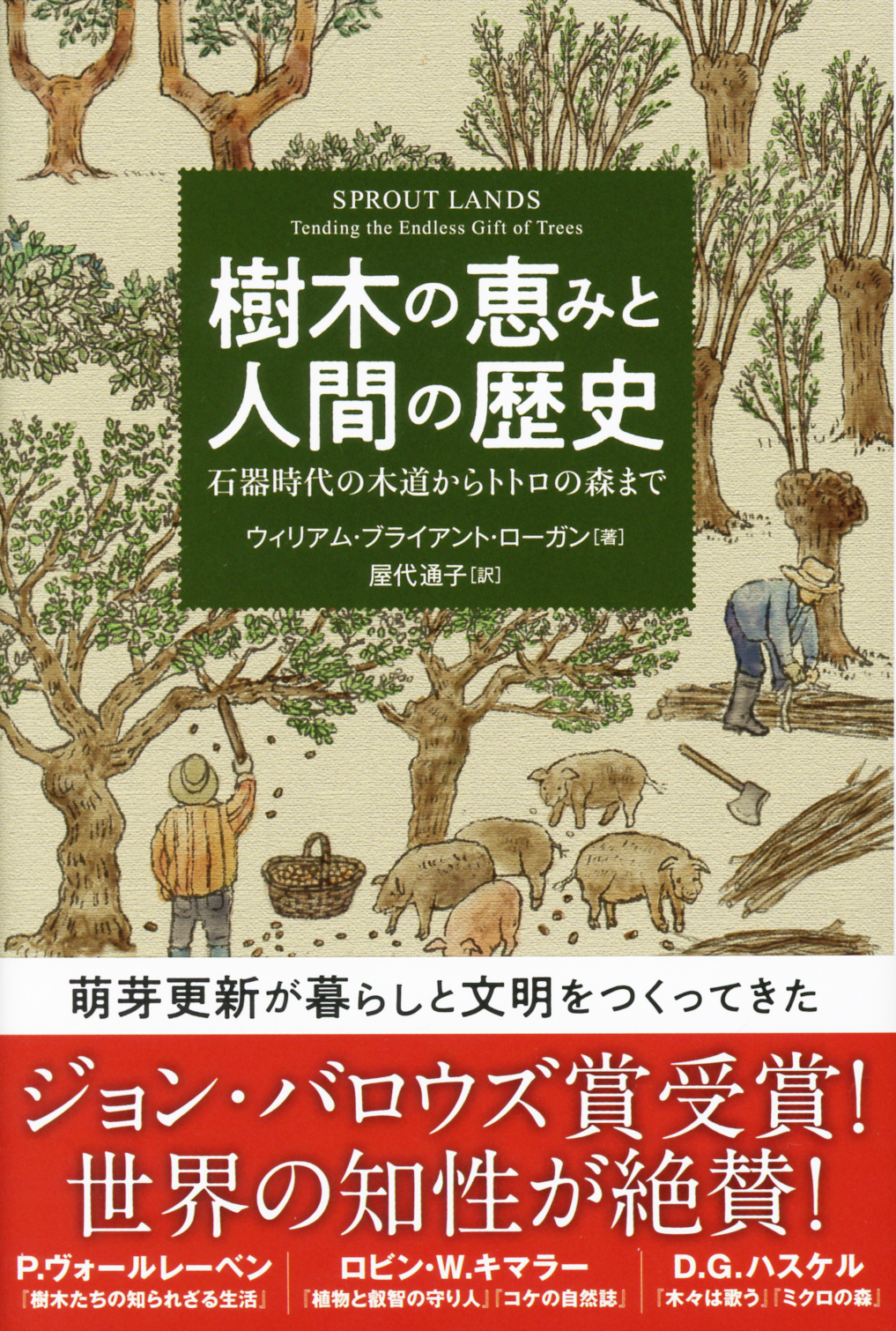

| �E�B���A���E�u���C�A���g�E���[�K���m���n�@����ʎq�m��n 3,200�~+�Ł@�l�Z���@384�� 2022�N4�����s�@ISBN978-4-8067-1633-4 �×��A�l�Ԃ́A�邱�ƂŎ��̖����̌b�݂������o���A���p���Ă����B �p���̏���n�̖G��X�V�ɂ��}���g�����Ί펞��̖ؓ��A �X�y�C����12���I�̎���ꂳ�ꂽ�i���̗сA 16���I�̃^�����D�̂��߂̖؍ނÂ���A ��Ă��ɂ���ĐX����k�A�����J�̐�Z���A���{�̗��R�G��сB �č����\�������Ƃ��A���E�e�n�𗷂��A 1���N�ɂ킽���Đl�̕�炵�ƕ������x���Ă������Ɛl�Ԃ̓`�����@��N�����A ����ɂ�݂����点��B �y�e����^�I�@�W�����E�o���E�Y��܁I�z �E�B���A���E�u���C�A���g�E���[�K�����v���`�����E�\�\�l�ƖƂ����͂��ė��҂��������E�́A���đ��݂��Ă������A��������߂��邩������Ȃ��B����Ȑ��E���v���ƁA�S�̒ꂩ���т������A��]�����ӂ�Ă��� �\�\�y�[�^�[�E���H�[�����[�x���i�w�������̒m��ꂴ�鐶���x���ҁj �Ȋw�ƕ����ɓ��������{���ɓ������ƁA�킽�������̐S�͖L���ɖc��݁A������x�A���������E�Ǝv�����̌������������Ȃ�B���[�K���͂킽�������ɂ��A�u���ƐS�Ǝ�Ɓv�����Ė��ꏏ�ɓ�����炵�𑗂�͂����邱�Ƃ��A�v���o�����Ă����̂� �\�\���r���E�E�H�[���E�L�}���[�i�w�A���Ɖb�q�̎��l�x�w�R�P�̎��R���x���ҁj ���[�K���̌��t�͔������A�_���ŁA����ł��Ď��ۓI�Ȓm���ɖ����Ă���B���E�e���ŐX�т���@�ɕm���Ă��鍡�A�t�̐������C�g�R�Ƃ����Ɛ[���A�e��������낤�Ƃ����ނ̌Ăт����͂��Ɏ��X�A�������d�v���B���[�K���͊���I�ɕی�����Ԃ��l�Ԓ��S�ɖ�����I�ɗ��p���邩�̓�ґ���𗣂�A���Ӑ[�����K�ɊǗ�����A�l�Ԃɂ��X�ɂ��R�~���j�e�B�ɂ����H���J���邱�Ƃ������Ă��� �\�\D.G.�n�X�P���i�w�X�͉̂��x�w�~�N���̐X�x���ҁj �ω��̌���������Љ�ɂƂ����ꂽ��]�̌� �\�\B. �J�C�U�[�i�l�C�`���[���j ���҂͎��l���B�ނ̌����̂��ȂׂĖL���ŋ����ɖ����Ă��邱�Ƃ͐܂莆���� �\�\D. �u���E�j���O�i�j���[���[�N�^�C���Y���]�j �l�ނ̕����Ă��镉�ƁA�m�b�������邱�Ƃɂ�関���ւ̋����S�ɂƂǂ߂A���[�K���͐A���Ɛl�A�o���̌n�����A�h�ӂƈ�������߂Č���Ă���B�����Ɍ��������̂��A���������ɉʂ����Ă����傫�Ȗ�������������t�Ŏ]�����{�����B�X�͂���܂ł����Ɛl������A�����A���{�ƈ��S�ȏZ�܂���^���Ă��ꂽ �\�\�u�b�N���X�g�� |

�E�B���A���E�u���C�A���g�E���[�K���iWilliam Bryant Logan�j

�j���[���[�N�A�����ŋ��ڂ��Ƃ�B

����܂�30 �N�ԁA��ɓ����Ă����B�F�����ƂŁA�j���[���[�N�s�����_�Ƃ�����؊Ǘ��̉�Ђ̑n�ݎҌ��В��B

�K�[�f�����C�^�[�Y�A�\�V�G�[�V�������琔�X�̏܂���܂��Ă���A�uHouse Beautiful�v�uHouse and Garden�v�uGarden Design�v�Ȃǂ̎G���̊�e�ҏW�ҁA�u�j���[���[�N�^�C���Y�v�̃��M�����[�̃K�[�f�����C�^�[�ł�����B

���ێ��|�w��International Society of Arboriculture�iISA�j�̃j���[���[�N�B�x������2012 �N��Senior Scholar �܂��A����ISA ����True Professional of Arboriculture �܂���܁B�{���ŁA�ł��D�ꂽ�l�C�`���[���C�e�B���O�̒���ɑ�����W�����E�o���E�Y�܂���܁B

�����ɁA�wOak�x�i�w�h���O���ƕ����x���oBP �Ёj�A�wAir�x�wDirt�x�Ȃǂ�����B

����ʎq�i�₵��E�݂����j

���Ɍ����{�s���܂�B�D�y�s�ݏZ�B�o�ŎЋΖ����o�Ė|��ƁB

��ȖɁw�V���[�}���̒�q�ɂȂ��������A���w�҂̘b�@��E���x�w���ƕ����x�w�n�̎��R���x�w�O����̃E�\�E�z���g���Ȋw����x�w�X�͉̂��x�i�ȏ�A�z�n���فj�A�w�i�`�������E�i�r�Q�[�V�����x�w�����T���ɕς���x�i�ȏ�A�I�ɚ������X�j�A�w���̔����x�w�s�_�n���x�w�}���A�E�V�r���E���[���A���x�i�ȏ�A�݂������[�j�ȂǁB

�j���[���[�N���~���@���i�M�̍Đ�

�Y���ꂽ���t�@�ƂƂ��ɐ�����

�L ���@����ꂽ�Z�@

�s�i�D��40�{�̃v���^�i�X

�����l��T��

�q���g�͂ǂ��ɁH

�V�肪�Ȃ���ΐ������Ȃ�

���݂͂������Ƃ̊W

�Ƃ̑Θb���n�߂�

�G��̒n�@�̍s���Ɋw��

�A���A�C���痤��

�A���̒a���𑣂�������

�\���̉�

�������t����������@�|�ꂽ���ɏh�鐶��

�A�������̐�������6�̑I��

���͂̐��E�Ɍĉ�����

�N�ӂ肽���̎���

�}������ibranching�j�@�l�b�g���[�N�̒��Ő�����

���ˉ��̎G�ؗсi�X�p�Q�b�e�B�̐X�j�@�n���͂̂��鐶����

�Ί펞��̎��n�̖ؓ��i�����F���Y�ɂāj�@�G��}�̗��p

�ٌ`�̖X

�G��}�ō��ꂽ�Ί펞��̖ؓ�

�ӂ��̖ؓ��Ɏg��ꂽ1��4000�{�̎}

�X�H�̔����@�����X�𗘗p����

�o �l�@�l�̎肪�����X�̑J��

�G��̐X��ۂZ

������ꂽ���Ƃɍ炭�ԁX

�G��т̘A��

��Ȃ�n�V�o�~�@�H�p�E����E�ƒ{�̉a

�����_�����Ă�@�����_�̑��l�Ȑ��Ԍn

�H�|�ƉȊw

�ƒ{�̂��߂̂���

�͂����݂Ɛ����_

�C���O�����h�̐����_�ɂ�1000���̒��̂�������炷

��ɕ�����́H�@���ƐS�Ǝ���������܂�

�N������A�������@�s���̃I�E�V���E�j��

�d���̒�̃j��

�N���[���Ő������т�

�T���S�����ȍ�

12���I�̐X������@����ꂳ�ꂽ�i���̗�

�Ă��ۂ߂�ꂽ����

�G��̗�

�{�[�g�ށ@16���I�̃^�����D

�Ɏ}�����������c�������C�s�i�o���̃i��

�C��Ŕ������ꂽ�o�X�N�̃N�W�����D

�o�X�N�̑D��H�����o�J���I�^�̑D������

�X�ɍ��킹�đD��݁i���j�v��A�D�ɍ��킹�ĐX�����

�o�J���I�^�̑D�̍H�@

16���I�̍H�@���Č�����

�u�̎���@�k�X�y�C���̌k�J�Ŏp�����X�̗��p

�o�X�N�n�����C�c�@�̊X

������D��Ȃ����L�̐X

�g�l���R�̍X�V�}�ŗr��{��

���Ő��E�Ƃ킽�荇��

���L�n�@���G�Ȏd�g��

�������L������@���ČÖ����Z

500�̃u�i�Ɏ������

�ǂ����ǂ��邩

�X�̃��Y���@�k���Ζ͗]�v�ɐ����Ă���

�T�o���i�̈��A�L���~�̑�

�X��������`���_�@

�X�����g����

�A�t���J�̑�n����������x��

�X�Ɋw�Ԏx���̂����

�}�Ζʂ̔_�k���x������́@�̗t�̎����t

�t�B�����h�̐����o��

�Ă̔_��̊y����

���̗��p���x�����Ñ�̔_��

���Ɩq�������

4000�N�����̗t�̗��p

���̊y��@�m���E�F�[�̔_�����

�������Ζʂ�_�n��

�t�̖K��Ɣ��d��

�����X�e�B�b�N�����@�J���t�H���j�A��Z���̉Γ���̒m�b

�ĂƂ�������

�X�e�B�b�N���Ƃ邽�߂ɉ����

��Ă��ɂ��L���Ȍb��

�Γ���̋֎~�ɂ��X�̕ω�

�č��ɂ��߂�ꂽ�m�b

�萁���̊y���@�J���t�H���j�A�̃Z�R�C�A�̐X��

�Z�R�C�A�̗d���̊�

���̉A�Ő�����

�ō��ꂽ�Z�R�C�A�̐X

���萁���Ȃ��Ƃ��@�l�̎肪�Y��800�̃_�O���X�t�@�[

�T�[�~�l�̃}�c�@�j�t�����̗Ƃ�

�̎��̎��n�@��Ă��Ŋy������

���ꋴ�@���{�̗��R�Đ�

����̐�ɂ����闬�ꋴ

���l�Y�~�̐_��

�c��ڂƗ��R

���R�̊�@

����u�����K����ۂ�ۂ��v�Ɓu�ƂȂ�̃g�g���v

�����u�����A�{�����e�B�A�̊���

�g�g���̂ӂ邳�Ɗ��

�\�o�����̒Y�Ă������u�n�n�\�v�̍ė��p

�X�̒��ց@��茧��3�̎��݄����A���тɗ��R�̎�@����

�؍ނ̒n�Y�n��

�X�̎����Ɉ�ʂ̐l���܂�����

���r��̐_�y

���݂Ƃ��܂ł��@�̂Ƃ͂������������낤

�{�����e�B�A�����@�X�͍I�݂ɉ萁���A�I�݂ɐ�����

���݂̏�ɂł����X

�ǂ�Ȏ���g���Ă������ŏI������ɐ������X

�z���C�g�̃��i�M�̌������Ƃɂ́@�V���Ȗ��̐��܂��Ƃ���

��҂��Ƃ���

���p����

����

�@�킽�������̓j���[���[�N�s�ŁA���̎����Ɓi�Ȃ�킢�j�Ƃ��Ă���B���܂ŁA�ڂɐG�ꂽ���D���ɂȂ�Ȃ��������Ƃ͂܂��Ȃ��̂����A��O������Ƃ�������炭���̖��B�}���n�b�^���́A�����������������炦��ꂽ�R�~���j�e�B�E�K�[�f���̂ǐ^�ɒ������Ă����B�قƂ�NJ������ɂȂ��Ă��āA���̑����͂Ƃ����ΐ����Ǖ��݁A�j���[���[�N�s�̃o�X���A�t�����g�O���X�����ɂ��ċt�����������݂����ɂ��т��Ă����B���͂قڋŁA���������Ă��Ȃ��~�����A�����x�j���قǂ����Ȃ����N�ȕ����Ŏ��͂悤�Ȃ��̂������B���̂Ă���⑤�ʂ̂�����������A�������ꂽ���}���˂��o���Ă���B�p�Ђ���ɂ��ݏo�������̍��Ղ��B

�@�킽��������������C������N����N�O�ɁA�N�����㕔�̎}���قƂ�NJ��蕥���Ă��܂��Ă����B�_���͒肩�ł͂Ȃ�����ǂ��A�z������ɁA���̌��N�ȕ��������܂�ɂ������炭�A�̂Ă��܂�Ŏ��̊ǂɂ̂������A�ؔ���낵�����炮�炵�Ă��āA���ɂ��ʂ肪����̐l�ɓ|�ꂩ���肻���ɂȂ��Ă������炾�낤�B�܂������炭�A���蕥��ꂽ�}�̂قƂ�ǂ��A���łɌ͎����Ă����̂�������Ȃ��B���̂Ă���́A�߂��ɂ��邵�����肵���ƃP�[�u���łȂ��ł������B

�@�Ȃ����̃��i�M�́A�����ő����₦�₦�ɂȂ��Ă���̂��낤�����킽�������͎��₵���B���i�M�Ƃ����ΐ����͂̑㖼�����B�|��Ă��K���V����o���B���Ő܂ꂽ�}�́A�������Ƃ���ɍ���A���܂���������V���ȃ��i�M�̗тɕς���B

�@�T�}�Z�b�g�E�����F���Y�Ƃ����A�C���O�����h�쐼���ɍL����D�Y�n���܂ޕ��R�ōL��Ȏ��n�ɂ��郄�i�M�т́A����1000�N���O���炭��N������N���}�����肱�܂�Ă����B����͖G��X�V�ƌĂ��X�ї��p�̎�@�ŁA�G�߂ɂȂ邽�тɁA���i�M�͐V�������Ȃ₩�Ȏ}���������ƐL���B���n�ɂ͍��ł��A���̃��i�M���g���Ĕ������T�[�����F�̕҂݊_�������炦���Ђ�����������B�o���i���Ă��Ɓj�ƈ��i�悱���Ɓj������߂Ė��ɕ҂݂��܂�A�������Ō���ѐD�i���Ⴈ��j�̃V���c���Ȃ��炾�B

�@�}�T�`���[�Z�b�c�B�ƃj���[�n���v�V���[�B�ł́A�A�����J��Z�������i�M���Ă��āA�����Ă���������߂��㩂Ɏg���B���Ƃ��ĒT���S�����Ȃ�`���Ƃ������������ނ�12�Ζ����������A���Ƃ葱���Ŋ��オ�肩������ǂ݂ł�������㩂��@��N�����Ă��܂����Ƃ�����A���Q�̐����グ�邱�ƂɂȂ�B�\���[���o������A�C�������h���N�̓�l�g�́A�_���[�E�`�����N�Ɩ��Â�������ŋ����l�낤�Ƃ��Ă����B�����1.2���[�g���قǂ̒����̃��i�M�̐V�}�ŁA��[�ɔn�̖т�������ɂ������̂��������Ă����B�g���x�߂Ă��鏬�Ԃ�ȃp�C�N�ɂ����Ƃ������������ƁA������Ɉ����グ��B���i�M�̊Ƃ͂悭���Ȃ��A�l�������߂�����̂��B

�@����ȋ�ɁA�V����o�����Ƃɂ����Ă̓��i�M�͎��؊E�̃`�����s�I���Ȃ̂����A���킽�������̑O�ɗ����i�M�ɂ́A�V�肪�قƂ�nj�������Ȃ��B���炩�ɍ��������Ă���̂��B�����Ǝ�菜�������Ƃ����ق��������̂ł́H

�@�Ƃ��낪�ǂ������B���̃��i�M�͖��̂���������B�d�E�a�E�z���C�g��1949�N�A�z���f�C���Ɋ��G�b�Z�C�uHere Is New York�v�ł��̖̂��Ƃ������Ă���̂��Ƃ����B�L���́A�킽���̂悤�ɂ��̊X��������҂Ȃ�N�����܂�U������e���B�j���[���[�N�͌����Ĉꖇ��ł͂Ȃ��A�ƃz���C�g�͏����Ă���B�����Ȃ��ߏ������ɂȂ��āA�������Ȃ���������ݏo�����Ƃ��Ă��鋅�̂̏W�܂�ŁA���̈�ЂƂɌl���X������B

�N���[�j���O���A�H���G�ݏ��A���ԕ����A�C�̏C�����A�V���̔��̃X�^���h�A�ʕ����A�����ăz���C�g�̎���ɂ͂܂��X�ƐΒY�̔��X���������B�X�͂ǂ��������Ă���l�ł��A�ɂ��݂Ȃ��������߂�B�l�X�͂��ꂼ��ɖ�������A�\�z�����A���邢�̓J�o���Ɍv����l�߂Ă���Ă���B800���̊�]���D��Ȃ��ꏊ�Ȃ̂��B�z���C�g�͏����Ă���B�u���́A�����ȋ�Ԃɑ������l�߂��ށB�����ĉ��y�������A���̈Ӗ������߂�̂��v�ƁB�ނɂƂ��ăj���[���[�N�s�͑s��Ȃ鎍�ł���A���𐬂����҂���������Ԃꂽ�҂����ƁA�̑�Ȍ|�p�������������݂ƁA�������W�v�V�[�̉��҂Ƒ����荇���ꏊ���B

�@�L���̍Ō�ŁA�ނ͓����Ƃ��Ă͂܂��ڐV�����������q�͂ɂ��j��ɂ��ĐG��Ă���B�u��̕ґ��قǂ̂����ۂ��Ȕ�s�@�����т��������ŁA���̓��̖��������܂��ɂ��Ė��ɂ��Ă��܂���B�����Ă��A�����ӂ��A�n���X���K�X���ɓ]���Ċ��S���̖��𑒂�v

�@���̋��|�̑O�ɁA�z���C�g�͉���Λ����������B

�@�������킩�肾�낤�B�����₦�₦�ɂ����т�͂Ă����̃��i�M���B�z���C�g�̎�ɂ��A�u��������ɑς��A�����̂��̂��o��A���C���łȂ�Ƃ��x�����Ă��邯��ǂ��A���̖�m��l�X����͂ƂĂ�������Ă���v�B���������̖������邱�Ƃ�����A�s�S�̂����邾�낤�A�Ɣނ͏����B���̖�����Ă������́A�j���[���[�N�͕ۂ����B

�@�Ȃ�قǁB

�@����Ȃ�B

�@�킽�������͗͂������Ď����������B�N��2�x�A�~�͕��݂Ɋ��荞�݁A�����Ă���}�͂ł��������z�ɓ��Ă��B���i�M�ɏ����ł����������悤�ɁA���ӂ̖X�̎}�����B���̕�������������ق��̖X�����������B���Ƀt�~���_��t���{�_��^�����B����ɁA�x���̃P�[�u����3�{���₵���B1�{�̓��C���ŁA2�{�͂����Ə_�炩���|���v���s�������B5�N�̊ԁA�킽�������͂Ȃ�Ƃ����S�ɐ����Ȃ��炦�������B

�@�����Ă���t�̏��߁A�R�~���j�e�B�E�K�[�f�������܂���Ă���Ƃ��ɁA�P�[�u�������ɗ����Ȃ��Ȃ��Ă���̂��������B���i�M�͐^����ɗĂ������Ȃ��������̂́A�P�[�u����n�����ӏ��ōӂ��Ă����B�܂�ŏĂ��������ꂽ���̂悤�ɁB�킽�������͂��łɂ����ƑO����A���i�M�ɋɗ͑̏d�������Ȃ��悤�ɂ��Ă����B�Ă��������Ƃ��ɂ́A�߂��̃J�G�f�̎}�Ɍ��т������[�v���悶�o���āA�ɂȂ������ׂ����̂��B���i�M���̂ɂ́A�؎��̕����͂��͂�قƂ�ǎc����Ă��Ȃ������B�����A���킳�Ȃ���

�ɔ����A��킾�����B�ق���2�{�̃P�[�u����n�����Ƃ���ɂ��Ђт�����n�߂Ă����B�킽�������͑傢�ɂ��߂炢�Ȃ�����A���i�M��P�����鋖�����߂��B

�@�K�[�f���̏��L�҂������A�Ō�ɂ͂��ꂵ���Ȃ��ƔF�߂Ă��ꂽ�B�悭���ꂽ�t�̓��A�킽�������̓��i�M��|�����B���̒f�ʂ́A�~�`�̊z���̂悤�������B�͂ꂽ2�{�̍��́A���łɕ��ꂩ���Ă���B���������Ȃ���A�O�����h�Z���g�����w���A�N���C�X���[�r�����A�G���p�C�A�X�e�[�g�r�����A�@������ꂽ���i�M�̍������ƂƂ��ɕ��ꗎ���͂��Ȃ������B�j���[���[�N�^�C���Y���̋L�҂����Ԃ�k�����A�̑�ȃ��i�M�Ɉ�����n���Ƃ������܂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ������s�^�ȘA���ƁA�킽�������̂��Ƃ��L���ɂ����B�������ۂɂ͂��̔��ɁA���������邤���ɂ킽�������̓��i�M�Ɉ������o���n�߁A���������z�X�s�X�̐E���̂悤�ɁA�S�����߂Ė������ւƓ������Ɗ����Ă����B

�@�����ȂǂƂ������t�����i�M�ɂ͂Ƃ�Ɩ����ł��邱�Ƃ��A�킽�������͂܂��m��Ȃ������B

�@�̎c�[�͑啔���̓`�b�p�[�ɂ������A�}���`�ɂȂ����B�}���ق�̐��{�A�ӂ����Ɏc���Ă������B�Ⴂ�Ђ����Ƃ����}��3�{�A�u���b�N�����̓��b�h�t�b�N�̎�c��̋��ɓ˂��}�����B3�{�Ƃ��Aⴂ̕��i���j���炢�̒����������B

�@�ʂɊQ�ɂ͂Ȃ�Ȃ����A�����܂ł��L�O�Ƃ��āB

�@���̂܂܁A���i�M�̎}��}�������ƂȂǂ�������Y��Ă����B

�@���̔N�̏H�A�킽�������͎�c��̖̒I���������B

�A�����J�T�C�J�`�@�@�@�@�@�@�@�@6�{

�E�B���[�I�[�N�@�@�@�@�@�@�@�@�@2�{

�P���^�b�L�[�R�[�q�[�c���[�@�@�@4�{

�T�[�r�X�x���[�@�@�@�@�@�@�@�@�@3�{

�@���̋������ɂ����܂��Ă���A���F���t�ׂ̍������͂Ȃ낤�H�@����ȂƂ���ɃE�B���[�I�[�N�������������H�@���Ă��邯��ǂ��c�c�B�����z�ō��������ł��Ȃ����A���A���ł��Ȃ��B���i�ڐA�p�Ɏg���Ă���y�̒����璼�ڐ����Ă���悤���B

�@�Ȃ�Ă������A���̃��i�M���I

�@�킽���͂��̋������ɓːi�����Bⴂ̕���3�{�Ƃ��萁���A���������Ɨt���L���Ă����B���ɂ����Ă����Ȃ�ĂƂ�ł��Ȃ��I�@���̎��킽�����v�������ׂ��̂́A�h�C�c�Ɖp���ŁA���d�ɂ����i�M�̎}���ޗ��ɑ吹���̏k�ږ͌^��v���A�A�������A�����ׂ��A���̂��Ƃ��B���̐������萁�����B�p���̓T�}�Z�b�g�̃g�[���g���ƁA�h�C�c�̃A�E�G���V���e�b�g�Ɍ����������āA�������邱�Ƃ��ł���B�������錚�������͍̂ō��ɂ��������A�C�f�B�A���Ɗ��S�������̂����A�킽�������̃��i�M�����́A�^�̈Ӗ��ł�݂������������A���̕������ꂾ�B

�@���̃��i�M�ɕK�v�Ȃ̂́A�v�͐V���������������������̂��B�Â��������������Ƃ蕥�����ƂŁA�Ȃ�ƕs�v�c�ɂ��A�K�v�ȐV���������ł����̂��B�؎����̕\��߂��ɂ���`���w�̔����זE�́A���e�����̐A���w�҂Ɍ��킹��Atotipotent�i�g�e�B�|�e���g�j �����܂�A�����S�\��������B�}�[�x���E�R�~�b�N�̃X�^���E���[�Ȃ�A�����Ƃ킩��₷���u�S�\�L�����i�I�[���p���t���j�v�Ƃł��ĂԂ��낤�B�������Ƃ��B�A���̌`���w�͉����Ȃ��Ƃ��납��A�A���̂����镔�ʂ����o�����Ƃ��ł��A���ł��`���\���B������ꂽ����̇�ⴂ̕������i�M�͒n�ʂɐA������ƁA�S�\�̌`���w���u�ӂނӂށA���̂�����ɍ����K�v�������ȁv�ƂԂ₫�A���₵���Ƃ����킯���B

�@���҂����ɁA�킽�������͂ł������̖ؗ�������邱�Ƃɂ����B1�N�̂�����3�{�̎}�͉��{�ɂ��}�����ꂵ�A�悭���������X�ɂȂ��Ă����B5�N��ɂ́A��c��ň�ԍ����ɂȂ��Ă���B��c��̉Ǝ傪�d�b�������Ă��āA���i�M�̗t���a�ɋl�܂��č���Ƌ����悱�����B�킽�������͍a���A�Ă��������߂����B�������Ђ�܂��A���i�M�͂��̔N�̂����ɐ�ꂽ���_�̏�����߂������肩�A�����45�Z���`����ɐL�т��B���ł͖��N�̂悤�ɂĂ�����߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă���B�I�t�B�X�̑�����O�߂�ƁA10���[�g�����̍����ɂȂ��ĂȂ�����ɐL�тȂ���A���i�M�͂����Ɨh�炬�Aⴂ̕��͂��܂�d�M���قǂ̑����ɂȂ��Ă���B

�@����Ȃ���ȂŁA���̗L���ȃ��i�M�͍����݂��j���[���[�N�s������Ă���B�ډ��u���b�N�����n��Ɉ����z���͂�������ǂ��B

�@�s�̂������d���ɍ��f������A�}���n�b�^�����������̓��ɂȂ����̂�ڂ̓�����ɂ����肷��ƁA���̃��i�M������ޗ��Ɏg���Ă�낤���Ǝv��Ȃ��ł��Ȃ��B���̑��h���ׂ��d�E�a�E�z���C�g�������悤�ɁA�j���[���[�N�s�̈��J�ƕ��������̖ɂ������Ă���̂��Ƃ�����A�s���Ɍ������Ăǂ��𗘂����A�u�s���a�A��̖͂킽�������̎蒆�ɂ���܂����v�Ɣ��邱�Ƃ����Ăł��邾�낤�B

�@���ǂ̂Ƃ���A���̃��i�M�����ɐ₦����X�������s���Ȃ��Ȃ�̂�����B

�@�Ƃ͂����A�킽�������ƂċP����s�s���̎����ł����������𑱂���E�G�̈ꕔ���ł͂���B�킽�������ƂāA�z���C�g�̑z�肷�郄�i�M���A�C�����̂ǂ����ŐM�������B���i�M�̎}��܂��ċ����l�邱�Ƃ͂ł��Ă��A�䂷�肽����͏��F���O���B

�@��������������Ƃ��v�������̂ł���B���N�A��c��ɂ���z���C�g�̃��i�M�����荞�ނƁA���������a6�~���قǁA����60�Z���`����1���[�g��20�Z���`�قǂ̂܂������Ȏ}��100�{���炢�Ƃ��B���ꂱ���A�����ւȂ����]���`�ɂ������̂��B�}�Ő����_��҂ޑ���ɁA�킽�������͑}�����邱�Ƃɂ����B

�@�ǂ��ɁH

�@�ǂ��ɂł��B

�@�j���[���[�N�s�̂ǂ����ɁA�킽�������̓��i�M�̎}��A���Ă����B���̂����̉��{�����Â��Đ������邾�낤�B���m�ȂƂ���͂킩��Ȃ����A���Ȃ��Ƃ�5�p�[�Z���g�͐������т邾�낤�B�܂�A���N5�{��6�{�̃��i�M��������Ƃ������Ƃ��B

�@�ڂ���������J���Č��Ă��Ăق����B�������̂�����1�{�ɁA����ɂ�2�{�ځA3�{�ڂɁA�o��邩������Ȃ��B���i�M�͂ǂ����Ő������A���Ȃ���҂��Ă���B

�@��Ȃ�̐����ɔ����A�V�����������Ƃ��悤�ɂȂ�����A�킽�������ɂ��A�������Ƃ��������鐹��������������邾�낤�B

�@��d��������l�͒N�ł��i�����j�m���Ă��邪�A�͐�Ƃ�������L�тĂ���B�������A���ł������Ȃ�킯�ł͂Ȃ����A�ǂ�����Ă��K�������悤�ɐ����Ă���킯�ł��Ȃ��A�̎�ށi����j�ɂ���Ĕ����͈���Ă���B

�@���N���͏H�̏I���A�n�ۂ��肬��܂Ő�l�߂Ă��B����Ət�A�V�����肪���������ƐL�тĂ��鄟���͂����B

�@�u���[�x���[�͔̍|���n�߂��m�l�́A�ŏ��̎��n�̂��Ƃ̙�����ʎ��̐��ƂɈ˗������Ƃ���A���܂�ɂ��v����悭�o�`�o�`�}�����Ƃ���Ă����̂Ƀn���n�����A�����ɁA�����ɂ͓��ꂠ�����܂Ő�Ȃ������A�Ɨ���Ő����������Ɗ����������������B�ʎ��́A��x���̂����}�ɂ͎������Ȃ��A�Ƃ����L�q���ǂ����Ō����o��������c�c���A�����Ƃ킩���Ă��Ă������Ă���i�悤�Ɍ�����j�}��f�̂͒�R������B

�@�킽���̂悤�ȑf�l�́A�͂�Ă���i�悤�Ɍ�����j���F���Ȃ����}���藎�Ƃ��̂��������������A�Ⴆ�ΏH���[�܂����o�����ŁA�Ă����A���{�̎}�i������}��͒f�����Ƃ���Čs����10�Z���`���Ȃ����炢�܂Ő�l�߂��Ă���j�����ɂȂ��Ă��܂��Ă���X���������Ƃ͂Ȃ����낤���B���邢�͂܂��A�X�H�����قƂ�NJۗ��ɋ߂����炢���荞�܂�Ă���̂��������Ƃ͂Ȃ����낤���B

�@�j�Z�R�̉䂪�Ƃ̋ߏ��ł́A�}��1�{����Ȃ��A�ق�Ƃ��Ɋۑ��_�ɂȂ����V���J�o��10�{�قǁA���ɐA�����Ă���̂ɏo���킵���B

�@�o������X�H���̂��̌�͓��i�ǐՂ��Ȃ��������A�ۑ��_�V���J�o�͂ǂ��Ȃ邱�Ƃ��Ɛ��ڂ���������B1�N�ȏ�͒��ق��Ă����悤�Ɏv���B��͂�݂�ȗ����͂�Ă��܂������Ǝv���Ă�����A���ׂĂł͂Ȃ������̂����̐��{���������萁���A�}����t���o�����̂������B���N���������ł́A�������Ȃ��������̂悤�ɂ���������O�̃V���J�o�炵���A�Ăɂ͗t��ɂ点�A�H�ɂȂ�Ɨ��t���Ă���B

�@����Ȃӂ��ɁA�f���ꂽ����}�A�͂��܂��n���Ɏc����������萁���čĐ����邱�Ƃ��A�G��X�V�ƌĂԁA�炵���B�����āA�������I�Ȓm���ɂ���Ăł͂Ȃ��X�ƑΘb���J��Ԃ����o���ɂ���Ď����悭�m��l�X�́A�G��X�V�Ƃ��������ɂ��������āA����ƂĂ����B

�@�{���i����Sprout Land ��sprout �͖����ł͐V��A�����ʼn萁���Ƃ����Ӗ��ɂȂ�j�̒��҂ł���E�B���A���E�u���C�A���g�E���[�K���́A�m���ƌo���̗�����������悭�m��l�ł���B���{�ł͂悭�u����v�u���؈�v�Ɩ��arborist �ł���A���̒m���ƌo���Ƃ���g���Ď����Ǘ������Ђ��^�c���Ă���B�����̖�X�H���A�l�Z��̒������ꂷ�邾���łȂ��A�c��A�����݂ɓK����܂ň�Ă�i�[�T���[�A��c����L���Ă��邩��A���{�ł����A�؉�����ɋ߂��d�������Ă���ƍl��������I�O��ł��Ȃ����낤�B

�@�A�����J���C�݁A�J���t�H���j�A�̃x�C�G���A�ŏ��N�����߂����A���݂͓����j���[���[�N�����_�ɂ��Ă���B

�@���̔ނ̉�Ђ����g���|���^�����p�ّO�̐A�͊Ǘ����˗����ꂽ�Ƃ��A�L�x�������͂��̒m���ƌo�����h�炢�����Ƃ��A�{���̏o���_�ƂȂ�B����e���Ȃ����荞�܂ꂽ�v���^�i�X�͉ʂ����čĐ����A�Ăɂؘ͖R����Ɨt�̉e���K�N�����v�킹����A��n�ʂɗ��Ƃ��ɂȂ�̂��낤�������B

�@�G��X�V�ɂ��Đ������҂��邵���Ȃ��A�ƕ��������������[�K���́A���̓��������������@���w�ׂ�Ƃ���͂Ȃ����A�ǂ����Ƀ}�j���A��������͂����A�ƒT���n�߂�B�������O�����ɂ������������l�͑��݂��Ȃ������B���������G��X�V�ɂ����̊Ǘ����̂��A�ǂ���炷�łɂ����ꂽ��@�炵�������̂��B

�@����Ȓ��A�G��X�V�����Ɩ��Ē��i�����₭�낤���イ�j�̂��̂Ƃ��Ă���̂̓C���O�����h�ƕ����A�吼�m��n�������̂ǂ����̎��_�ŁA�v���^�i�X�̍Đ��Ɋւ��Ă͎��M�����߂��Ă������ƂƎv����B����ł����[�K���͗����~�߂Ȃ������B�G��X�V������̓������Ȃ���A�����ޗ��Ƃ��邳�܂��܂ȎY�i���A�l�X����炵�ɂ���قǂ܂łɗ��p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������ƂɋC�Â��A�X�̗��p���l�ނ̗��j�̑b�́A���Ȃ��Ƃ��ЂƂɂȂ��Ă���Ǝv������������A�����čs����X�ŁA�u�������ł͂���Ȃ��Ƃ�����Ă���炵���v�Ǝ����ȏ����d����Ă��܂��A�����̖ڂŊm���߂��ɂ͂����Ȃ��������炾�B

�@�{���ɐG���܂ŁA�ыƂƂ������̂́A�育��ȑ����ɂȂ��������̊Ԋu�Ő�A�����I�ɐA�т��ĕ���Ă������̂Ƃ������R�Ƃ����F�������Ȃ������B�������A�炿�̂悭�Ȃ����Ԉ�������A��������������A�������╗�̒ʂ肪�悭�Ȃ�悤�Ɏ}������ƁA�т��̂��̂̊Ǘ����s���ł��邱�Ƃ͒m���Ƃ��Ēm��Ȃ������킯�ł͂Ȃ����A�v����ɗыƂ́A�ۑ����u�̎�v������̂��ƍl���Ă����̂��B���̃C���[�W�����������炩�A�����Ŏg���Ă���harvest �Ƃ�����Ɂu���n�v�Ƃ������{������Ă�̂ɁA������R�������A�����ق��ɂ������͂Ȃ����ƍl�������˂Ă����B���R�̌b�݂����̂܂܂��������̂��̎悾�Ƃ���A���n�Ƃ������t�ɂ́A���R�̏�������Ď����i�����j�ō�������̂��̂�Ƃ����܈ӂ�����B

�@�����ǂݐi�ނ����ɁA�G��X�V�����}��������s�ׂɏ[�Ă���{��ɂ́A�u���n�v�ȊO�l�����Ȃ��Ȃ�B�l�X�͂��Ċm���ɁA���������ނ��~�����Ƃ������m�Ȉӎv�������Ď��ɐn�����A�萁�������̂����n���ĔO���ɂ������p�r�ɏ[�ĂĂ����̂��B���̂��߂ɂ͂ǂ����ǂ�������̂��A��������̂��A�����܂ň�ɂ͉��N�҂Ă����̂��A�o���͒~�ς���A�����n��A�n��Љ�Ɍp������Ă������B���[���b�p�ł��A�A�t���J�ł��A�A�W�A�ł��������{�ł��B

�@���[�K�������������̂́A20���I�O���܂Ő��E���ʼnc�܂�Ă����A�_�сE�{�Y��̂̐��Y��������̂���A�G��X�V���n�̃��[���b�p�ł������A�����I�Ɏ��̂��G��}�����n����юY�Ƃ́A�����ׁX�Ƃ����l�I�ȉc�݂������A�قڎ����Ă��邱�Ƃ������B���炭�l�Ԃ̐������x�����؎��@�ۂ��A�R���Ƃ��Ă̐d�Y���A�Ζ��Ƃ��̎Y���ł���v���X�e�B�b�N�ɂƂ��Ă�����i�Ƃ͂����A�Ζ����܂��A��̂̐A���ł͂��邯��ǂ��j�A���n�܂ł�5�N�A10�N�Ɨv����e���|���A�g��Đ��Y�����20���I�㔼�̎��ԊϔO�Ɛ܂荇��Ȃ������̂͑z���ɓ�Ȃ��B

�@����������͐������l���Ǝ����\����21���I���B�����āA�G������p�Ƃ������ɂ̏z��������܂��Ƃ��铮�����܂��A20���I�㔼����Â��Ɋe�n�Ői�s���Ă����B�������A�r�c�f���Ƃ��������ڕW�ɂ���Ă��낤���Ďx�����Ă��鑤�ʂ����邾�낤���A�Z�\�̌p�����ۑ�ł͂��邾�낤�B����ǂ����[�K���͗��̌㔼�ŁA�k����ɓ��ɒ����ɉ萁���Ă��邻�������������A���ނɍR���i�K���z���āA��̓I�Ȏ�@�Ƃ��ĐV���ɒ~�ς���Ă��������ȉc�݂���]�������Č��߂Ă���B

�@�؍ނ��ǂ̂悤�Ɏg���A����ɂ���Đl�ނ̕������x�����Ă�������R�������{�͐��X���邯��ǂ��A�萁�����ƁA���Ă��Ȃ��A�����ɐl�Ƃ̑Θb���������Ă���Ζ͉���o���ĉ����Ă���邱�Ƃɒ��ڂ�����i�͂���߂Ē������̂ł͂Ȃ����BArborist ���郍�[�K���̐^�������낤�B

�@����ɂ��Ă��A���́A�A���̂Ȃ�ƃ_�C�i�~�b�N�Ȃ��Ƃ��낤�B

�@���͂���ȋ������͂��Ȃ��̂�������Ȃ����A��҂����w�������������I�قǑO�́A���Ȃ̎��ƂŁu�����̂������œ����Ȃ��̂��A���v�Ƌ�������B�����{����ǂނƁA����Ȏv�����݂͌y�X�ƕ���B���܂������̂����ꏊ�ɍ��Â��A���Ǝ劲�͂��̏�����炷�邩������Ȃ��B����ł��A�킸���ȓ������̕ω��╗�����A�l�Ԃ��͂��߂Ƃ��铮���̉���A���͂̐A���Ƃ̋����Ȃǂɂ���Ď��`�͕ς���Ă����B�܂��āA���̖R�����ꏊ�A��������Ƃ����y�̂Ȃ��ꏊ�A�����̂قƂ�Ǔ�����Ȃ��ꏊ�ɒ��n���Ă��܂����Ȃ�A�킸���ȓ������A�����A�y�����߂āA����L���A�}��L���A������ς��A�������B��l�߂���Ή��ɐL�сA�c�ɐL�т��Ȃ��Ƃ���ł͒n�ʂ��B

�@�Ζ����i�̎��オ�Â��ɖ������낵�A�A�����f�ނƃo�C�I�}�X�G�l���M�[�̎�����}���悤�Ƃ���Ȃ�A���łɐ���N���O����A�A���̒��̍\���Ȃnj����Ȃ��Ă��A�l�X�����̊���������m��A�^���悤�Ƃ��Ă���镪����������āA����Ő���Ɏ��݂��Ă������j���A����x�������Ă݂邿�傤�ǂ������@�Ȃ̂�������Ȃ��B

�@�{���̂ӂ��̃L�[���[�hcoppice ��pollard �ɂ��Ă͖{�����ɂ��ꌹ�̐��������邪�A�ꌾ�ł���A�ƒu������������{�ꂪ�������炸�A��o�ɋꗶ�����B�̂���s�ׂɂ��Ă��������A���̂悤�ɂ��Ĕ��̂��ꂽ���̂��̂�A���������X�̏W�܂����тɂ��Č����Ă���ꍇ������B�ыƂ̐�发�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���܂���킩�瘨�����������g�����Ƃ����߂��ꂽ���߁A��������ɑ��Ċ��ʂ���̖������Ă���B

�@�ҏW����ʂ����G��X�V�Ɋւ���p��ɂ��Ă̖₢���킹�ɁA�ɓ��N����A���ؗ�����A�R�Y�I�ꂳ��Ȃǂɑ�ϒ��J�ɂ������������������̂́A��҂̂�����肩��A�Ђ���Ƃ�������I�ɂ͕s�K�ȕ\���ƂȂ��Ă��镔�������邩������Ȃ��B

�@�܂��A�{���ɂ͓��{�l�������o�ꂷ��B�C���^�[�l�b�g�ȂǂŊm�F�ł������ɂ��Ă͊����\�L�ɂ��邱�Ƃ��ł������A�m�F������Ȃ��������́A�J�^�J�i�\�L�Ƃ����Ă����������B�o�����X�������\�L�ɂȂ��Ă��܂������Ƃ����l�т������B

�@�@�i�����j

�@���N�̖k�C���͂Ƃ�킯�Ⴊ�����B����ł���̉��Ɍ����Ă���}�ɂ́A�����c��݂����Ă���肪����B�Ⴂ�肪���ꂾ���G���o�悤�Ƃ��Ă����n�Ȃ�A���̐��E������قLj����Ƃ���ł͂Ȃ��A�ƃ\���[�̂悤�Ɏv����t���}�����邱�Ƃ��F�肽���B

�@�j���[���[�N�Ŏ��̊Ǘ��ƂƂ����l�̈���ƁE���؈オ�A���g���|���^�����p�ق̃v���^�i�X�̊Ǘ���C����āA�͂��Ǝ����������Ƃ��납��{���͎n�܂�܂��B����܂ŏo��������Ƃ̂Ȃ��ٗl�Ȏ��`�A����͈�̂ǂ�����ę��肵�A�ǂ��Ǘ�����悢�̂��낤�B���̋^��̓�����T���Ȃ��ŁA���҂͎��X�Ɛ��E���Ō×�����s���Ă������ؗ��p�̕��@�u�G��X�V�i�ق�����������j�v�ɏo��܂��B

�@���A�ǂ����A�ǂ���A�ǂ̂悤�Ȏ}���ǂ̂��炢���n�ł���̂��B���Ɏg���̂��\�\���ɂ���̂��A�҂݊_������̂��A�D������̂��Ȃǁ\�\�ɂ���āA�K�v�Ȏ}�̑�����{�����ς���Ă��܂����A�����͂��ׂĔ��̎����A���̉ӏ��Ȃǂɂ���Č��܂��Ă��܂��B�������×�����l�Ԃ͎��Ƃ̑Θb�̂Ȃ��Ō����A���ė��p���A���͐��邱�ƂŎ����������Ă��܂����B�܂�A���̌b�݂͉i���ɋ������邱�Ƃ��ł���̂ł��B

�@���̎��Ɛl�Ԃ̊W�\�\20���I�O���܂Ő��E���ʼnc�܂�Ă����A�_�сE�{�Y��̂̐��Y�����́A�ߑ�ыƂ��Ȋ�����܂ŁA�Ί펞�ォ�疬�X�Ƒ����Ă��܂����B���{�ł��d�Y�т��͂��߁A���R�ōL���s���Ă����Z�@�ł��B

�@�G��}�ŕ҂Ί펞��̖ؓ��i�Q�̖ؓ��łP��4000�{�̎}�j�A16���I�A�^�����D�ɍ��킹�ĐX������A�X�ɍ��킹�đD���������o�X�N�̑D��H�A��Ă����đ�K�͂ȎR�Ύ���h���Ȃ���X����k�A�����J�̐�Z���B���҂͐��E���𗷂���1���N�ɂ킽���Đl�̕�炵�ƕ������x���Ă����������n����Z���Ĕ������A����ɑh�点�܂��B�g�g���̂ӂ邳�Ɗ����s�������u�����ł̖G��эĐ������A�\�o�����ł̐d�Y�т̕����A��茧�ł̐X�ыƂ̂�����Ȃǂ��Љ��Ă��܂��B