コロナ後の食と農 腸活・菜園・有機給食

| 吉田太郎 [著] 2,000円+税 四六判並製 240頁 2020年10月刊行 ISBN978-4-8067-1609-9 ジャンクフード大国アメリカでは、肥満と免疫力低下が大量の感染患者を産み、 世界の密飼される工業型畜産が病原菌や、ウイルスの潜在的な培養器となっている。 農業をオーガニックに全面転換すれば生産力が落ち、食肉の値段は跳ね上がり、 増加する人口を養えないと言われてきた。 コロナ禍を契機に、カロリー過多の飽食が問い直され、 農業政策を多品種・地産地消とオーガニック増産にシフトするEUが、 切り札として掲げる武器はハイテク農業ではなく、公共調達による有機給食だ。 栄養素と食物繊維たっぷりの食は免疫力をたかめてコロナ予防にも役立つ。 学習意欲もアップする。 本書は、こうした世界の潮流に逆行する奇妙な日本の農政や食品安全政策に対して、 パンデミックと自然生態系、腸活と食べ物との深いつながりから警鐘を鳴らす。 日本の有機給食の優良事例から一人ひとりが日々実践できる問題解決への道筋を示す本。 |

吉田太郎(よしだ・たろう)

1961年生まれ。東京都杉並区で育つ。

筑波大学自然学類卒。同大学院地球科学研究科中退。

コロナ対策や防災対策で最近関心を持たれているキューバを取材した『世界がキューバ医療を手本にするわけ』、

『「防災大国」キューバに世界が注目するわけ』(中村八郎氏との共著)の他、

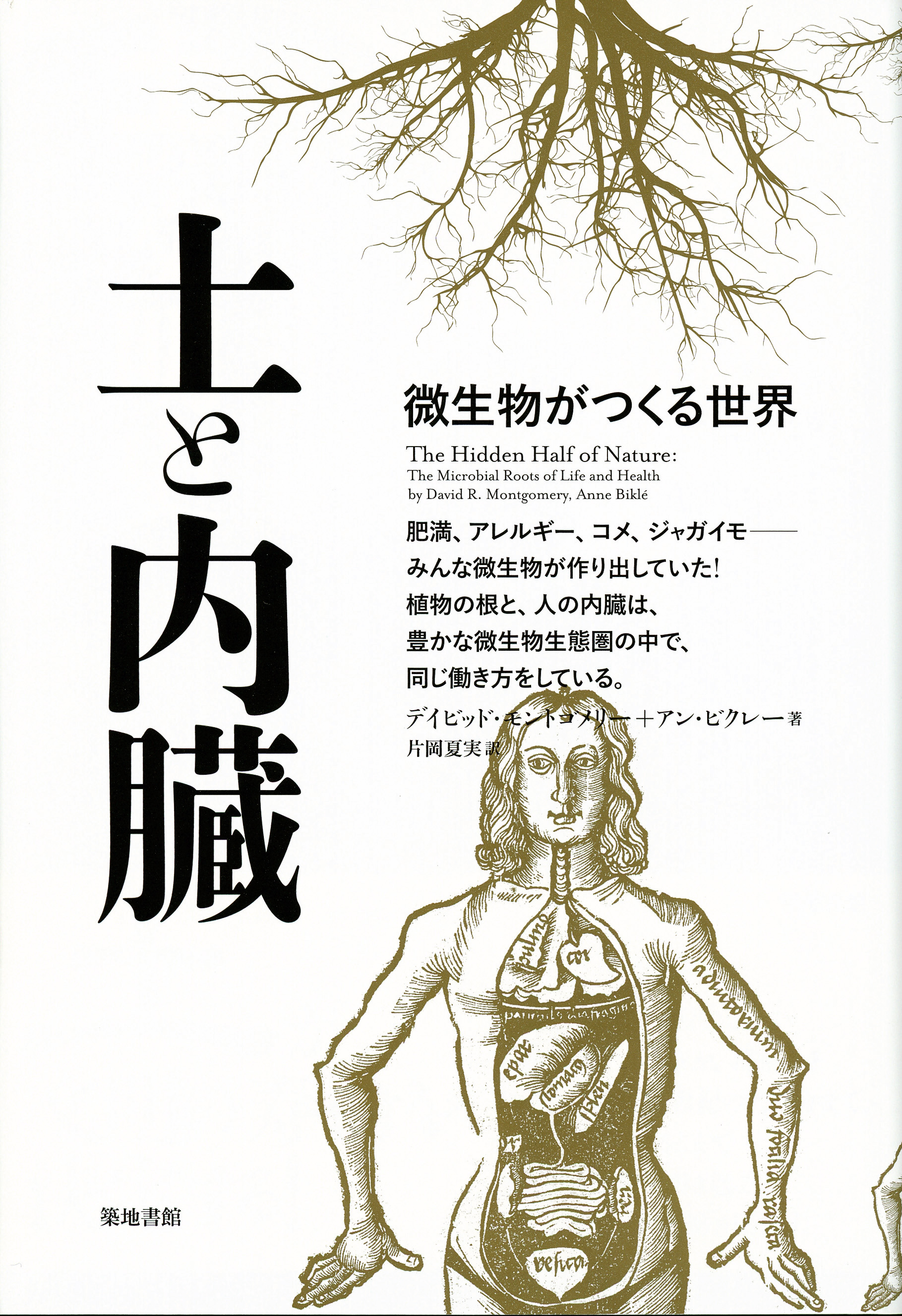

『タネと内臓』、『文明は農業で動く─歴史を変える古代農法の謎』(以上築地書館)、

『地球を救う新世紀農業─アグロエコロジー計画』(筑摩書房)などアグロエコロジーに関する著作を執筆してきた。

長野県長野市在住。NAGANO農と食の会会員。

大病を契機に食生活を見直しながら、小さな有機家庭菜園で自家採種を行い、言行の一致を目指している。

サラリーマン稼業の傍ら、日本各地、および海外で有機農業の取材、啓発につとめてきた。

定年退職後の晴耕雨読の生活を楽しみにしている。

まえがき

第1章 小規模家族農業の解体と工場型畜産がコロナ禍を生んだ

新型コロナはなぜ中国の「武漢」で発生したのか

小規模家族農家を辺境に追いやるグローバル化がパンデミック多発の真因

工場型畜産は、感染症ウイルスの製造工場

致死率60%のパンデミックが襲ってくる世界

根本的な解決策はワクチンにあらず―工場型畜産の製品をボイコットせよ

いま時代は転換点?―環境意識を持つ政治家が選ばれるとき

コラム1-1 コロナ禍によって完全に様変わりした食料安全保障と食料主権

根本からの見直しが必要な工業型農業の技術的な修復は不可能

グローバル流通時代の終わりとローカル化の始まり

ますます重要となる食料主権と小規模家族農業

コラム1-2 牛を野に放ち食を健全化すれば、有機農業で欧州は自給できる

地球を守るためには肉食系はご法度―ゆるベジで100倍も地球を守れる

欧州は有機農業に全面転換しても自給できる

第2章 大転換するコロナ禍後のヨーロッパの農業政策「農場から食卓まで」戦略とは

欧州発のフードシステムを持続可能性のグローバルスタンダードに

これまでのビジネスに戻るのはもう止めようじゃないか

農地の10%を自然に戻し有機農業を3倍に

アグロエコロジーに転換すれば農薬の半減は可能だ

移民労働者に依存するフードシステムが問いかけた食料安全保障

ローカルな地産地消とアグロエコロジーで欧州は自給できる

コラム2-1 「農場から食卓まで」戦略をめぐる既得権益と市民社会とのバトル

農薬削減量は八割とゼロの中間で五割に決着した?

マネーよりも命の選択を―市民NGO からの反撃の声

農薬削減、遺伝子組み換え(GMO)規制、工場型畜産の解体のいずれもが不十分

温暖化を防ぐために有機農業の活用を――若者たちもCAP 政策転換を求める

コラム2-2 全欧州からの3600人以上の科学者がCAP に改革を呼びかけ

少数の既得権益集団を利するための「ゆるエコ」で規制が歯抜けになることを懸念

農地の一割を自然に戻しアグロエコロジーを実践する農業者を支援せよ

コラム2-3 社会科学者を交えたエビデンスに基づく政策提言

不必要な食料の生産は止める?EUの頭脳集団がアドバイス

望ましいフードシステムへの転換の鍵は規制と学校給食

第3章 有機給食が地域経済を再生し有機農業を広める

公共調達という切り札で環境や社会問題を解決する

地場農産物への投資は地域経済に七倍もの見返りをもたらす

給食にオーガニックと地産地消を義務づけ

栄養表示の義務づけ・消費者の需要喚起で有機生産も急増

健康のために肉を減らす?2019年秋から始まったベジタリアン給食

100%有機を人権として市計画に位置づけるスウェーデンのスマート食

コラム3-1 デンマークの有機給食

有機レストランが大繁盛?ブームの切っ掛けを作った有機学校給食

有機農産物の生産大国と消費大国として世界に存在感

公共の「食」を通じた栄養での社会的格差をなくす

首都コペンハーゲンでは給食素材の九割以上が有機に

有機給食への転換の鍵を担ったコペンハーゲン「食の家」

子どもたち自身を料理人に?ロブスター料理の技を身に付ける特典も

経費をあげず全国で有機給食を実現させる『コペンハーゲン・モデル』

コラム3-2 有機給食と食の自治のルーツを求めて

自然農法の聖地の雛を孵した一課長

日本で初めて有機学校給食米を実現させたいすみ市

日本で初めて遺伝子組み換え(GMO)規制条例を実現させた今治市

有機給食実現運動のルーツにあったのは教育

コラム3-3 「大地を守る会」と有機学校給食

全国初の有機学校給食が誕生

格差社会が拡大する今だからこそ有機給食で需要創出を

社会を変える力は足元にある

コラム3-4 ミネラルたっぷりの学校給食で荒れた学校も変わる

給食を変えるだけで問題校が一変

自販機を撤廃、カフェで野菜と全粒パン

食を変えれば脳は健全に機能する

第4章 免疫力を高めるために海外ではオーガニックがブームに

運動と健全な食での腸活で免疫力を鍛えることが最善のコロナ対策

コロナ死因の最有力候補は貧しい食生活による肥満

第二波襲来にはワクチンよりも食を整える方が有効

オーガニックに走る消費者たち?今後5年で1.5倍に?

破綻するグローバル流通?コロナは地産地消時代に向けたリハーサル

コラム4-1 オーストラリアで始まったタネの図書館

市民の自給用にタネを増やすシード図書館が誕生

タネを守るため小規模家族農業を応援するスローフード協会

ゲノム編集農産物の汚染から在来品種を守ることが大切

コラム4-2 世界的なタネ不足

コロナ禍の中での世界的な菜園ブーム、雛を育てて卵も自給

タネ不足のため店で買ったカボチャからタネを取り出し

第5章 良い油の選択が地上に平和をもたらす

魚油サプリメントだけで凶悪犯人のキャラが一変

魚の消費量と鬱病・犯罪率が相関する

魚の油、オメガ3脂肪酸が炎症を防ぎ心も癒す

脂肪のバランスが崩れて乱される神経細胞の意思疎通

工業型のサラダ油と工場型畜産が歪めた必須脂肪酸のバランス

コラム5-1 からだに良い脂肪と悪い脂肪

なぜ脂は固体で油は液体なのか

酸化しやすい不飽和脂肪酸の問題を解決したトランス脂肪酸

飽和脂肪酸、トランス脂肪酸が油悪玉説の原因だった

トランス脂肪酸では細胞膜の流動性が低下することが問題

第6章 健康になり環境を守るため全食品に栄養表示を義務づけ

食と関連する肥満と病気から全食品に栄養表示を

よい食材には青信号、赤信号はそれなりに―フランス発「栄養スコア」

放牧された牛か薬漬けの牛の肉かも表示せよ

地中海料理の原則から栄養バランスを―イタリア発「栄養バッテリー」

繊維を添加するだけでランクがあがるスコアなら加工食品メーカーに有利

大切なことはバランスが取れた食事をするための食育

エピローグ

あとがき──グローバル化時代の終焉

引用文献

「新型コロナウイルス禍は(中略)グローバル経済のもろさを露呈。(中略)食料やエネルギー、労働力を他国に依存する日本の病巣もあらわになった。(中略)経済学者で思想家のジャック・アタリ氏は(中略)『利他的な共感のサービス』こそが、より良い社会に導くと説く。(中略)『巣ごもり自粛』は、市場経済では測れない豊かな価値の存在に気付かせてくれた。この未曽有の災禍を奇貨として、私たちの暮らし方、働き方、生き方を見直してみたい。この試練を糧に、ウイルスと共存する新たな文明を創出できるかが試されている」

2020年6月に日本農業新聞に掲載された論説「コロナ危機と文明生命産業へかじを切れ」の抜粋だが、なかなか秀逸と思われまいか。同新聞の連載「新型コロナ、届け!エール」で経済アナリスト森永卓郎氏も「世界経済がグローバル資本主義に向かって邁進してきた結果、とてつもない格差が生まれ、地球環境も破壊された。これからは、近くの人が作ったものを食べる原理で動く小さな町が無数に生まれる。そうした新たな経済の中心は農業だ」と主張する。

早くも経済や株価のV字回復ばかりが心配される日本ではマイナーな意見に思える。2019年東日本台風でその必要性を痛感させた地球温暖化対策も食の安全もどこかに吹き飛んでしまい、やはり経済だ。国際競争力のある日本経済をいち早く取り戻せ。あるいは、コロナがあったればこそ、人に頼らなくても安定的に食料を提供できる「ハイテク化」や「ロボット化」が必要だし、これこそが「強靭化(レジリアンス)」だとの主張がマスコミの紙面も飾る。けれども、世界に目を転じてみると、まったく論調が異なることに気づかされる。

「コロナは自然生態系から人類に向けて発せられた目覚まし時計だ」「いまこそ、医と食とを連携させ、今後、さらに襲来する第二、第三波のパンデミックに備えよ」「地球温暖化による異常気象や生物多様性喪失のリスクを回避するには小規模家族農業によるアグロエコロジー(有機農業)しかない」といった論が展開されている。

2018年の拙著『タネと内臓』(築地書館)では、タネの多様性や有機農業、それによる腸活が世界では潮流となっており、日本だけがその流れと逆行していることを書いたが、今回のコロナ禍を受けてそのギャップがさらに開いた感がある。本書の題名を『コロナ後の食と農』とし、日本ではあまり話題にならないが、もしかしたら、こちらの方が「グローバル・スタンダード」として重要であるかもしれない「トピック」を紹介してみたいと思ったのはそのためだ。

いくつかのキーワードに的を絞れば、ズレはいっそう際立つ。三密の回避や、マスク着用、手洗いが推奨されていることは同じだが、それを前提にしながらも、海外、とりわけ、欧米では、食生活の改善と免疫力が話題になっている。『タネと内臓』では、裏庭の畑でミミズをついばむ鶏は鳥インフルエンザに罹患せず、発病するのは遺伝子組み換え(GMO)飼料を給餌された家禽工場だけだとの警告を紹介したが(前掲書 44頁)、同じことが人間にも言えそうなのだ。

肥満症患者は免疫力が低く感染や重症化のリスクが高いが、感染者も死者も世界最多となった米国も超肥満大国だ。高カロリー・低栄養のジャンクフードを食べている貧困世帯ほど被害が大きいこともあって、「いまこそ、健全な食生活を国家目標に掲げることで社会全体としての免疫力を高めよ」との主張が公衆衛生サイドから発信されている。つまり、罹患は自己責任ではなく、社会的格差やジャンクフードをまきちらしている社会的責任であることをコロナが教えてくれたというわけだ。

まったく異なる情報が飛び交えば、消費者の行動パターンも当然のことながら違ってくる。添加物が入った加工食品を避け、新鮮な野菜や果物、発酵食品を摂取することへの関心も高まる。現実の消費行動でも欧米やインドでは自然食品やオーガニック農産物の売り上げに拍車がかかっている。

感染爆発の第二波、第三波の襲来回避に向けた考え方も違う。日本ではワクチン開発や自粛が筆頭にあがるが、海外で発生の原因としてやり玉にあげられているのは、無理な農地拡大による自然生態系の破壊と工業型農業、とりわけ、ファクトリー(工場型)畜産業だ。

潜在的なウイルス製造につながるとして廉価な肉消費の見直しが図られ、「効率が良い」ものとして追求されてきた「ジャストインタイム」の流通や大規模モノカルチャーによる低コスト化も「単なるコストの外部化だったのではないか」と、根底から問い直されている。外部からの投入資材や燃料に加え、収穫作業で低賃金の移民労働者に依存していた大規模農業の生産がロックダウンで麻痺し、売り先も失う一方で、農場内で肥料が循環し、労働者も家族に限られる小規模な家族有機農業の方が、有事の際には強靭なことも判明する。

2018年には「小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言」が採択され、2019年からは「家族農業の10年」が始まっているが、今回のパンデミックの中で活躍したのも、小規模家族農家だった。

大手スーパーの棚が空っぽとなった欧米では、缶詰を買い込むよりも恒久的な自衛策は家庭菜園であるとして、CSA(地域支援型農業)への加入や家庭菜園での市民たちの自給も始まっている。種子法の廃止に加え、種子の知的財産権を守るための種苗法改定が進められている日本とは逆に、ルーマニアでは、栄養価がある食料生産のために野菜のタネが配布されたし、タイでも、タネの配布を行い、生鮮食料の生産消費を推進する政策が講じられている。菜園ブームでタネや苗が不足する中、オーストラリアでは図書館から「タネ」を貸し出し、市民に増やしてもらって後から「返却」するシードライブラリーも登場した(第4章コラム参照)。

オーガニックや食の見直しは、具体的な政策としても出現しつつある。例えば、欧州連合(EU)の政策執行機関、欧州委員会は2030年までに農薬と家畜用の抗生物質を半減し、有機農業の面積を現在の3倍の25%に拡大し、生物多様性を保護するため域内の30%を自然保護地域とし、農地の10%を生け垣や野草の生息地へと戻す「農場から食卓まで戦略」(Farm to Fork Strategy、以下、F2F戦略と表記)を発表した。

健全な栄養のあるまっとうな食べ物を確保することで慢性病を予防し免疫力を高められるように、店頭で販売される全食品に栄養表示を義務化することも決まった。有機農業団体やスローフード協会、グレタ・トゥーンベリさんで有名となった若者たちの気候変動問題を懸念する「フライデーズ・フォー・フューチャー」も議論に加わり、多いに話題を呼んでいる。計画は2019年末から検討されてきたが、これまでの生き方や食べ方を大きく見直すうえでコロナの危機が後ろ盾となったことは間違いない。

冒頭の話に戻ろう。今回のコロナ禍をめぐる海外の研究者や論壇はまことに冷静だ。コロナ禍をグローバルなフードシステムの脆弱性をあからさまにした人類に対する目覚まし(覚醒)時計と見なし、いまこそ、レジリアンスのあるフードシステムへシフトせよと提言する。なんとなれば、コロナ禍は、第六の大絶滅に瀕する人類に向けて神が遣わしたもうた「使徒」ともいえるだろう。そして、生物多様性の破壊が続けば第二、第三の使徒が訪れることも避けられない。

とりわけ、危険なのが地球温暖化だ。そこで、アグロエコロジー、地産地消、在来種保全、栄養の表示義務化、そして、免疫力をキーワードにさらなる使徒襲来に際して、人類に福音(エヴァンゲリオン)をもたらすため、少なくとも欧州においては「フード補完計画」が発動している。

コロナの危機対応にはコミュニティが助け合う連帯経済や地方自治と食料主権がなによりも鍵となる。今後のあるべき理想像のひとつとして、コペンハーゲンの有機給食や公共調達がモデルとして推奨されている(第3章コラム参照)。

前半は憂鬱な話が続く。海外の先駆的な事例とこの国の現状とのあまりの落差に気分が滅入ってくるはずだ。けれども、ご安心いただきたい。第3章で記述するように有機給食は国内の先駆的な自治体で始まっているし、最初に有機農産物を給食に取り入れた「大地を守る会(現在、オイシックス・ラ・大地)」の藤田和芳会長からも、「未来に希望を抱いている」との力強いメッセージをいただいている(第3章コラム参照)。いま、本書を手に取られ、ここまでお読みになられたのも何かの「ご縁」である。ぜひ、最後まで筆者の「学び」を追体験していただきたい。

ともすれば、世界の誰からも引き取り手がないグローバル多国籍企業の毒漬け食品の最後のマーケットと化しつつあるこの国の食を健全化するために、まずは地域の給食から、そして、家庭の食卓から、そして、あなたの住む街角の食品店の棚からまともな食材を少しずつ取り戻していくとき、この国の悲惨な現状も救われていくに違いない。少なくとも、そう筆者は信じたい。ただそのためには、「ビックピクチャー」を描いて行動の意味をマップ化して示すことが必要だ。では、その物語を始めてみよう。

VIIページ末尾に挿入

【2刷にあたっての補記】

2021年5月20日に農林水産省は「みどりの食料システム戦略」を公表。目標年次こそ2050年と20年後ろ倒しとなるとはいえ、本書の第2章で詳述したヨーロッパの「農場から食卓まで」戦略が掲げるのと同じ目標、すなわち、全農地面積の25%の有機農業転換、全農業での農薬の50%削減、化学肥料の20%削減を掲げた。本書執筆時には予想すらできない政策の急展開であったが、これも2021年9月に「2050年カーボンニュートラル」を掲げた「国連食料システムサミット」が開催されたことと無関係ではない。

この目標を、本書で描いた小規模家族農業や食生活のシフトによって実現するのか、あるいは、「工業的スマート農業」によって達成するのかという手法の違いこそあれ、現在の食や農業のあり方を変えない限りは人類に未来はないとのコンセンサスが得られている証と言ってよい。いま、そうした社会の転換期にあることも踏まえてお読みいただければ幸いである。

P45末尾に挿入

【2刷にあたっての補記】

36頁では農地の7.5%を占める有機農業を2030年までに25%にまで増やすとの計画が打ち出されたと書いたが、2021年12月3日にアップデートされた「Organic Farming Statistics European Commission」の最新データは8.5%(2019年)となっている。10%を超す国をあげると、多い順番にオーストリア25.3%、エストニア22.3%、スウェーデン20.4%、スロベニア16.3%、イタリアとチェコ15.2%、ラトビア14.8%、フィンランド13.5%、デンマーク10.9%、ギリシア10.7%、スロベキアとクロアチア10.3%となっている。なお、一番高いのはリヒテンシュタインで41.0%である。

P95末尾に挿入

【2刷にあたっての補記】

82頁では2016年現在、約1800のレストランが有機ラベルを持つと書いたが、2020年12月では3250、最新データでの有機飲食店は3424となっている。85頁ではデンマークが191ユーロで、スイスの262ユーロに次ぐと書いたが、2021年2月17日に公表されたFiBLとIFOAMの最新データでは、デンマークが344ユーロで、スイスの338ユーロを超えてヨーロッパトップとなった。89頁ではコペンハーゲンが学校給食で有機食材94%を達成したと書いたが最新データでは100%となっている。

私たち自身が微生物から進化し、私たち自身が微生物から構成されていることを意識することが、「腸活」だと思います。

その腸活につながるまっとうな農と食が、免疫を高め、感染症と付き合ううえでも重要です。

本書ではEUを筆頭に世界各地で始まっている大規模化から小規模家族農業への農業政策の転換と、

有機農産物需要の受け皿となる公共調達による有機給食をリポートします。

日々の食の選択が未来の食糧事情を変えるのだと思います。

他人事に思えるグローバル問題も腸活を意識した日々の食べ物に落とし込めば、具体的な問題解決への道筋が見えてきます。

世界の多くの国で、政治指導者の迷走、肥満と免疫力低下が大量の感染患者を産み、

密飼される工場型畜産が病原菌やウイルスの潜在的な培養器となっています。

安い食肉は、コストとリスクを地球環境へ外部化した結果なのです。

「世界の農業をオーガニックに全面転換すれば生産力が落ち増加する人口を養えない」という一部の農学者や、

大手農薬会社が唱える神話も、コロナ禍を契機に揺らいでいます。

カロリー過多の飽食や密飼肉の食卓の「中身」が自給有機菜園ブームとともに根幹から問い直されつつあります。

格差解消の社会政策とリンクした農業政策を多品種・地産地消とオーガニック増産にシフトするEU農政が、

切り札として掲げる武器はハイテク農業ではなく、公共調達による有機給食です。

ミネラル・ビタミンと食物繊維たっぷりの食は免疫力をたかめ、学びへの意欲もアップします。

本書は、こうした世界の潮流に奇妙に逆行する日本の農政や、食品安全政策に対して、

パンデミックと自然生態系、腸活と食べ物との深いつながりから警鐘を鳴らします。

世界各地の優良事例から一人ひとりが明日から実践できる問題解決への道筋を示す希望の書です。