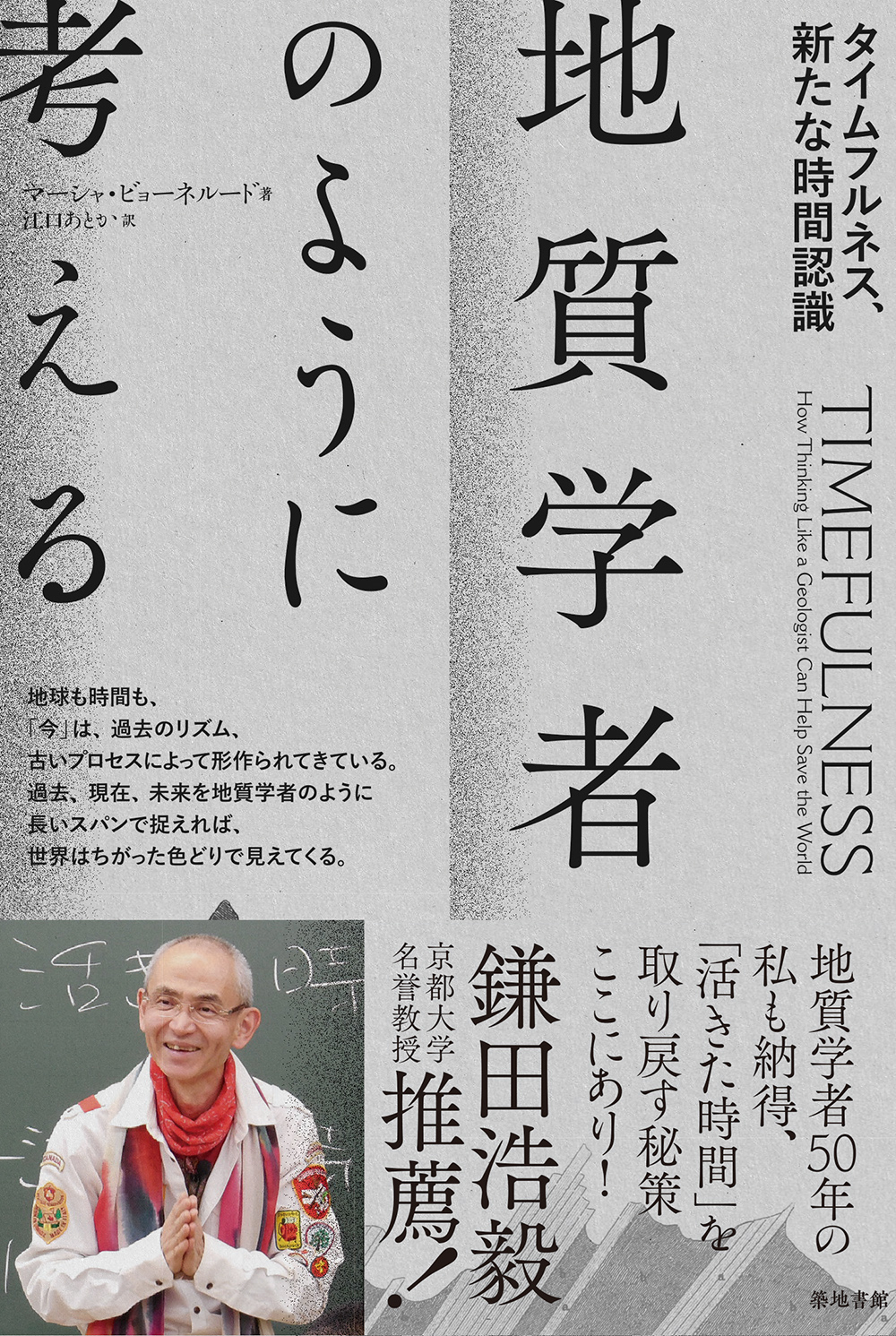

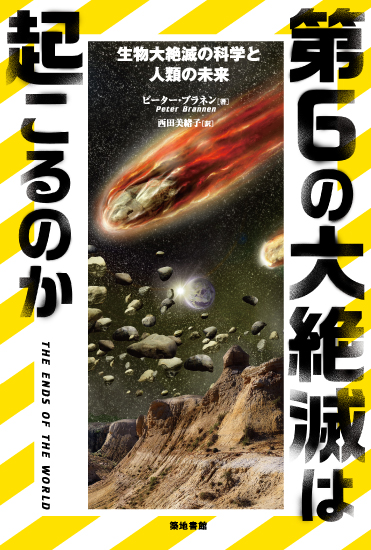

第6の大絶滅は起こるのか 生物大絶滅の科学と人類の未来

| ピーター・ブラネン[著] 西田美緒子[訳] 3,200円+税 四六判上製 384頁 2019年2月刊行 ISBN978-4-8067-1577-1 地球誕生以来、5回、地球上のほぼすべての生物が死滅した。 なぜ生物大量絶滅は起きたのか? 気鋭の科学ジャーナリストが、 地質学・古生物学・宇宙学・地球物理学などの科学者に直接会い、 現地調査に加わり、化石を掘り起こし、 大量絶滅時の地球環境の変化を生き生きと描く。 そして今、気候変動の引き金をひきつつあるわれわれ人類は、 過去の大量絶滅から何が学べるのか―― ●読売新聞5/5(日)本よみうり堂欄で紹介されました。 筆者は加藤徹氏(中国文化学者、明治大教授)です。 ●日本経済新聞5/4(土)読書欄で紹介されました。 ------------------------------------------------ 各紙誌大絶賛! ニューヨークタイムズ紙エディターズ・チョイス受賞(2017年) フォーブスのベストブック・トップ10(2017年環境・気候・保全部門) 地球の未来について多くのことを教えてくれる、遠い過去への、驚くべき旅 ――ガーディアン紙 洞察力、緊迫感、説得力にあふれている。 重要な教えを説き、過去に起きたことをよりよく理解すれば、 われわれがこれから進むべき道を決めるのに、どれだけ役立つかという論拠を示している。 ――ボストン・グローブ紙 思わず引きこまれてしまう。 ブラネンは失われた世界を生き生きと描き出すのが得意だ。 ――ザ・ニューヨーカー 意義深い本だ――過去と現在を効果的に結びつけ、未来を予測し、 気候変動に直面しながら何もしない現状に警告を発する。 ――パブリッシャーズ・ウィークリー ブラネンは、オウムガイが支配したオルドビス紀の世界をよみがえらせる名手であり、 学術論文の化石のように硬い文章に生命を吹きこんで、わかりやすく説明する名手でもある。 ――ニューヨーク・タイムズ紙 |

序章

第1章 物語の始まり

カンプリア燥発が引き起こした最初の大量死

海水中の酸素量の急激な増加

第2章 オルドビス紀末の大絶滅【4億4500万年前】

北アメリカで一番化石が豊富な場所

4億5000万年前の海底で化石採集

オルドビス紀の海と大陸

超絶大噴火と生物多様性のビッグバン

殺人光線、ガンマ線バースト仮説

氷河湖の決壊による大洪水

気候を支配する二酸化炭素

大気中の二酸化炭素と山脈の浸食と石灰岩

逃げ道のない地形

酸素の増加で死滅した生きものたち

オルドビス紀末に戻ってきた海

第3章 デボン紀後期の大絶滅【3億7400万年前、3億5900万年前】

何度もあった絶滅のピーク

ギルボアの化石の森

陸上に進出した樹木が引き起こした危機

交錯する証拠

ハイウェイ脇の氷河に削られた岩

デボン紀の海の王、ダンクルオステウス

海から逃げ出した私たちの祖先

陸上への第一歩

超大陸パンゲアと侵入種―生物多様性の喪失

陸上植物と人間がもたらすもの

第4章 ペルム紀末の大絶滅【2億5200万年前】

チワワ砂漠に葬られているペルム紀の生きものたち

「グレート・ダイイング」を追う古生物学者

殺し屋は宇宙から?

カルー砂漠の骨

地質学を一変させた大陸移動説

化石燃料を焼きつくしたシベリアの洪水玄武岩

シベリアトラップの再現

大最絶滅の「オリエント急行殺人事件」理論?

第5章 三畳紀末の大絶滅【2億100万年前】

故障した地球のサーモスタット

回復した生きものの世界

疑わしいクレーター

再び火を噴いた大地

気候変動で傷ついた生きものたち

謎の生きもの、コノドント

消えたサンゴ礁

三畳紀末と現代の相違点

次の時代の主役

第6章 白亜紀末の大絶滅【6600万年前】

恐竜とともに絶滅した生きものたち

化石が皆無の粘土層

謎めいた無秩序な岩石

衝突クレーター発見の物語

一瞬の出来事

衝撃の大きさ

マヤ文明とクレーターをめぐる旅

爆心地へ

再び洪水玄武岩―デカントラップ

続く論争

チクシュルーブ衝突が火山活動を誘発

第7章 更新世末の大絶滅【5万年前―近い将来】

めまぐるしい気温の変動

ホモ・サピエンスの移動のあとを追う絶滅の波

オーバーキル(過剰殺戦)説

ヒトがシヨートさせる地球システム

海で起きていること

人類が滅ほした生物種はたったの800

ネットワークの崩壊

第8章 近い将来

人間の生理機能の限界

気温はどこまで上昇するのか?

2100年以降の世界

テクノロジーの未来にある脅威

人類が次の氷期の開始を遅らせる?

第9章 最後の絶滅【今から8億年後】

再編される大陸

地球は幸運な星なのか

註

謝辞

訳者あとがき

参考文献

索引

今まさに、新しい地質時代の夜明けがやってきた。北アメリカ大陸の端にある河口の岸辺には、あふれんばかりのヒト(ホモ・サピエンス)が群れをなして集う。氷河はすっかり後退し、海面は最後の氷期から120メートル以上も上昇した。湿地には鋼(はがね)とガラスで作られたマンハッタンの真新しい高層ビルが所狭しと並び、まぶしい光を放つ。

ハドソン川の対岸でこの自信に満ちあふれた街を見おろすようにそびえているのは、パリセイズの断崖絶壁だ。延々と続く巨大な玄武岩の柱は大都会の光景にもまったく動じることなく、2億年ものあいだずっと、冷たい沈黙を守ってきた。雑草がはびこり、あちこちに落書きも見えるこの崖は、大昔に起きた大惨事の記念碑のような存在と言える。かつて溶岩流となって地表に噴き出したマグマでできたもので、溶岩はカナダのノバスコシアからブラジルまでを覆いつくすほどの量に達した。このときの大規模な噴火によって三畳紀の終わりには大気中の二酸化炭素量が劇的に増え、地球は焼けるような暑さに包まれるとともに、海は何千年にもわたって強い酸性を帯びた。断続的な噴火で空高く立ちのぼった噴煙によって、超温室状態がとぎれとぎれに冷やされることもあった。この圧倒的な火山活動は1000万平方キロメートルの範囲におよび、地質学的な時間で見ればほんの一瞬のうちに、地球上の動物の4分の3以上を死滅させた。

ハドソン川の岸からパリセイズの麓に続くでこぼこ道で、先に立って足早に坂をのぼって行くコロンビア大学の古生物学者ポール・オルセンのあとを、私は懸命に追っていた。眼前に広がるのは2億5000万年前の湖底の名残で、今ではすっかり固くなったマグマの巨大な壁の下に埋もれてはいるが、魚類や爬虫類の化石の宝庫だ。背後ではニューヨークの街並みが空にくっきりした輪郭を描き、かすかな騒音を響かせている。

私はオルセンに声をかけ、川向こうの街もやがて、この岩の下に穏やかに眠る三畳紀のジオラマのように保存され、未来の地質学者によって発見されるときが来るのだろうかと尋ねてみた。彼は振り返り、風景を吟味するかのように、しばし考えていた。

「ひとつの層にはなるかもしれないね」。オルセンはさほど興味もなさそうに言うと、こう続ける。「でも堆積盆地じゃないから、少しずつ腐食して、最終的には何もなくなるだろう。海に流れ出したものでもあれば、埋まって残り、あとから見つかるかもしれない。もしかするとビンの蓋とか。とても強い同位体シグナルは残るだろうな。でも、地下鉄網やなんかは化石にはならない。またたくまに腐食して消えてしまうよ」

地質学者はいつもこんなふうに、一風変わった時間の感覚を通して世界を見ている。地質学者にとって、数百万年はまとまって過ぎ、海は大陸を分かち、それから消滅し、大きな山脈は一瞬にして浸食され、砂になる。地質時代の圧倒的な奥深さを理解したければ、どうしてもそのようなものの見方を養う必要がある。地質時代は私たちのうしろに何億年にもわたって延び、私たちの前にも無限に延びている。もしオルセンの態度がなんとも冷めた感じに見えるとすれば、それは生涯にわたって地球の歴史に没頭してきたしるしにちがいない。なにしろ彼が取り組んできた地球の歴史は理解をはるかに超えているばかりか、そこには稀有な、言葉では言いつくせないほど悲惨な瞬間が、何度かちりばめられているのだ。

地球の誕生以来、全域にわたる突然の大量死によって動物の命がほとんど失われてしまったことが、これまでに5回ある。いわゆる「五大絶滅」で、一般的な定義によれば、大量絶滅とは地球上の半数を超える種(しゅ)が、およそ100万年のあいだに絶滅した出来事だ。ただし今では、これらの大量絶滅の多くがそれより短い期間に起きたことがわかっている。詳細な地質年代学が発達したおかげで、地球史上最も激しい集団死のなかには長くて数千年のあいだに起きたものがあり、もっとずっと短い可能性もあることが判明した。そんな様子をうまく説明しようとするなら、ハルマゲドンという言葉が最適だろう。

この陰鬱な出来事のなかで最も有名なものは白亜紀末の大絶滅だ。今から6600万年前に、(鳥を除く)恐竜がすっかり姿を消したことで知られる。しかし白亜紀末の絶滅は、生命の歴史のなかでは現在から最短の時間をさかのぼった時点という意味で、最近の大量絶滅にすぎない。マンハッタンにほど近い断崖に露出した岩で、私がその痕跡を垣間見た想像を絶するほどの激しい火山活動は、恐竜が死滅する1億3500万年も前に起きている――このときの火山活動が、ワニの遠い親戚や地球全域に広がるサンゴ礁が作りあげていた今とは別の世界を、あとかたもなく破壊してしまった。

この大災害と、それより前に起きた3回の主要な大量絶滅は、ティラノサウルス・レックスの滅亡という華々しい出来事にくらべて影が薄く、一般の人々の想像の世界にはほとんど登場しない。だがそれも無理からぬことだ。なにしろ恐竜は、化石記録のなかで最もカリスマ的な存在、いわば地球史のセレブリティなのだから。それ以前の、はるかに無視されっぱなしの時代を研究している古生物学者などは、身づくろいが得意なバカでかい怪物だと一蹴したりもする。そんな状況のもとでは、大衆紙が古生物学に割いてくれる紙面の大半を恐竜が独り占めしてしまう。しかも恐竜の最後は華々しく、その存在に区切りをつけたのは、メキシコで起きた直径10キロメートルほどもある小惑星の衝突だった。

だが、もし恐竜をやっつけたのが隕石だったのなら、どうやらそれは滅多にない災難らしい。畑違いの天文学者のなかには、ほかの4回の大量絶滅も定期的な小惑星の衝突で起きたと主張する者がいるが、この仮説には化石記録の裏づけがほとんどない。地質学者たちは30年も前から、それらの大量絶滅が起きた時期と重なる小惑星の壊滅的衝突の証拠を求めて化石記録を徹底的に調べているものの、無駄骨に終わった。一方、地球規模の大惨事を引き起こす最も確実な、しかも頻発する要因は、気候と海洋の劇的な変化であることがわかってきており、それらを生じさせるのは地質自体の力だ。

過去3億年間で最も重要な3回の大量絶滅は、いずれも大陸全域を覆うほど大規模な溶岩の流出によって起きている。つまり、想像を絶する大噴火が原因だった。地球上の生命は回復力に富んでいるとはいえ、その力は無限ではない。大陸を隅から隅までひっくり返してしまう激しい火山活動は、まさにこの世の終わりに匹敵するほどの気候と海洋の混乱状態をも引き起こす。こうしたまれに見る大噴火で地殻変動が続くと、発生した火山ガスによって大気中に二酸化炭素が過剰供給されるからだ。史上最悪の大量絶滅が起きた時期には、地球全体が地獄さながらの朽ち果てた墓場と化し、水温が上昇して酸性になった海は酸素欠乏状態に陥った。

しかし、もうひとつの大量絶滅の場合は、原因は火山でも小惑星でもないようだ。一部の地質学者は、プレートテクトニクスの、そしておそらく生態そのものの、さまざまな要素が重なりあって二酸化炭素を吸い上げ、海を汚染したという説を唱えている。大陸規模の火山活動が二酸化炭素を急増させたのに対し、もっと前の、さらに大きな謎に包まれた絶滅では、二酸化炭素が急速に減って、地球を凍てついた穴蔵に閉じこめた可能性がある。

この惑星の軌道を最も頻繁に狂わせてきたのは、別の天体の華々しい衝突ではなく、地球のシステムに対する地球の内部から生じた衝撃だった。地球の災難の大半は、どうやら地球自身が生み出しているものらしい。

幸運にも、これほどの「超」大惨事は滅多に起きるものではない。複雑な生命体が誕生してから5億年以上のあいだに、5回のみ(おおよそ4億4500万年前、3億7400万年前、2億5200万年前、2億100万年前、6600万年前に起きている)という事実には元気づけられる。だが、私たちが暮らすこの世界に、ぞっとするような歴史のこだまが響いている――ここ1000万年のあいだ、いや一億年ものあいだ見られなかった変化を、私たちは身をもって経験しているのだ。「二酸化炭素の濃度が高い時代――なかでも二酸化炭素のレベルが急激に上昇した時代――は、あきらかに大量絶滅と一致する」と、ワシントン大学の古生物学者でペルム紀末の大絶滅の専門家でもあるピーター・ウォードは書いている。「ここに絶滅の推進力がある」

文明化がはっきり示しているように、岩に閉じこめられた大量の炭素を急速に大気中に送り出すのは巨大火山だけではない。人類は今、古代生物によって何億年もかけて地中深くに埋められた炭素をせっせと掘り起こし、地表にあるエンジンや発電所でいっせいに燃やしている――現代文明の巨大で広く普及した新陳代謝だ。もしも私たちがこの任務を完了し、すべて焼きつくすときがくれば、まるで人工の巨大火山のように大気中に炭素を過剰供給することになり、過去と同じく、とても暑くなるだろう。現在経験している最も高温の熱波がやがて平均となり、未来の熱波は世界の大部分を未知の領域へと押しやって、人体の生理機能の絶対的上限を超えるという新たな脅威を帯びる。

もしもこれが現実となるなら、この惑星は――私たちにとってはまったく未知の世界ではあるが――化石記録に何度もあらわれた状態に逆戻りするだろう。だが、気温の高い時代が、必ずしも悪いものとは限らない。恐竜が闊歩した白亜紀には大気中の二酸化炭素濃度がとても高く、必然的に今よりもずっと暖かかった。しかし、気候変動や海の化学的性質の変化が急激に起きれば、その結果は生物に甚大な被害をもたらす。これまでに何度かあった最悪の地質時代には、まるで発作のようなこうした気候の激変によって、大陸内部の気温は致命的なまでに上昇し、海は酸性化して酸素不足に陥り、地球全体に集団死の嵐が吹き荒れて、この惑星は見る影もなく荒廃したのだった。

これは地質学によって近年あきらかになった驚くべき新事実であり、現代社会にとって最も憂慮すべき行く末を示している。地球史に記された5回の最悪なエピソードはすべて、この惑星の炭素循環の極端な変化に関連するものだった。基本元素である炭素は生態と地質の貯蔵庫のあいだを、ゆっくりと時間をかけて行ったり来たりしている。火山ガスから大気中に散った二酸化炭素は、やがて海中の炭素系の生物に取りこまれる。それらの生物は、死ぬと海底で炭酸塩の石灰岩になる。そうしてできた石灰岩が少しずつ地球の内部に押しこまれ、熱で溶かされて、貯蔵されていた二酸化炭素はまた火山によって大気中にまき散らされる。その繰り返しだ。だから炭素「循環」と呼ばれている。

ところが、大気や海洋に突然、異常なほど大量の二酸化炭素が送りこまれるような事態が起きると、この生命の化学作用をショートさせる力が生じる。近ごろ研究者のあいだで過去の大量絶滅というテーマがこれほど人気を博している理由のひとつが、ここにある。私が本書の執筆にあたって話をした科学者たちのほとんどは、この惑星が何度も瀕死の状態に陥った歴史に関心を抱いていた。それは単に学問的な疑問に答えるためだけでなく、過去の経験を調べることによって、私たちがまさに現在与え続けている種類の衝撃に地球がどんなふうに反応するかを学ぶためでもある。

研究者たちのあいだで続けられているこうした話し合いと、社会全般で広く取り上げられている話題とのあいだには、驚くほど大きな食い違いがある。気候変動を駆り立てる二酸化炭素の役割に関する最近の論議は、そのつながりが理論の上だけ、あるいはコンピューターモデルだけに存在すると思わせるようなものがほとんどだ。ところが、私たちが今進めている実験――大気中に膨大な量の二酸化炭素を一気に投入するという実験――は、じつは地質学的過去にもう何度も行なわれており、めでたしめでたしで終えることはあり得ない。気候モデルに見られる満場一致の恐るべき予測に加え、この惑星の地質学的過去には二酸化炭素によって引き起こされた気候変動の事例史まであるのだから、参考にするのが賢明というものだろう。

過去に起きた事変は、私たちが直面している現代の危機にとって教訓となるばかりか、診断の役にも立つ。患者が胸の痛みを医師に訴える前に、心臓発作の病歴を伝えるのと同じだ。

だが、類似性を拡大解釈しすぎるというリスクもある。地球は誕生以来、実際にはいくつもの異なる惑星だったと言える時期を経てきた。一部の顕著で心配な点に目を向けるなら、この惑星の現在と将来の予想は歴史上の最も恐ろしい出来事のいくつかをそのまま繰り返しているわけだが、そのほかの多くの点では、現代の生物が直面している危機は一回限りのものであり、生命の歴史上で類のない混乱であるとも言える。そしてありがたいことに、私たちにはまだ時間がある。人間が破壊的な種であることはすでに判明してしまったが、私たちがこれまでに引き起こしてきたことは、以前の地球規模の大変動で見られた滅茶苦茶な破壊と大虐殺のレベルにくらべれば、足元にもおよばない。過去の大量絶滅は、どこからどう見ても最悪のシナリオだ。人類の墓碑銘には、まだ、地球の歴史上で6回目の大絶滅を引き起こしたという悲惨な告発を加える必要はない。ときによいニュースが少ない世界にあって、これは朗報だ。

たいていの子どもたちと同様、私も早くから大量絶滅に興味をかきたてられた。親が子ども向けの本を扱う図書館の司書だったから、私が育った家には本のぎっしり詰まった段ボール箱があふれるほど並ぶことがよくあった。少し前のブックフェアであまった本の山だ。おそらく母親は失望しただろうが、私は『ダンとアン』や『ギヴァー――記憶を注ぐ者』といった良質の児童書には目もくれず、飛び出す絵本ばかりを手にとった。ティラノサウルスとソテツがページから勢いよく飛び出してくると、私は奇妙なラテン語の名前に、そして名前よりもっと奇妙な生きものたちに、すっかり心を奪われた。パラサウロロフスという変な姿の動物はアーティストの手できれいな蛍光色に彩られていたし、オヴィラプトルは別のイラストレーターによってシマウマ模様に飾られていた。それは空想科学小説に登場するような怪獣の世界でありながら、動物たちはかつて実際に地球上にいたというのだから、たまらない魅力があった。ところがディズニー映画「ファンタジア」で、この世界のさらに不思議な事実を教えられることになる――オーケストラが奏でるストラヴィンスキーの曲にのって、恐竜たちは灼熱の大地をヨロヨロと死に向かって行進し、世界は悲劇的な終わりを迎えた。それでおしまいだった。そしてそれはすべて過去に起きたことだという。「ジュラシック・パーク」の映画や本のようなその後の妄想は、私にとっては恐竜を失った世界で暮らす哀愁をいっそう強める存在でしかなかった。

ここ数十年のあいだに、地質学者たちは五大絶滅の大まかなスケッチに、ぞっとするような細部を描き加えはじめてはいるものの、その物語は一般の人々にとってほとんど想像の域を超えていた。私たちがもつ歴史の概念というのは、どちらかといえば長くて数千年の昔まで、たいていはわずか数百年前までを、さかのぼって見渡すというものだ。だがそれでは、これまでにあったことを恥ずかしいほど近視眼的にしか理解できない。一冊の本の最後の一文だけを読んで、図書館の蔵書すべての内容を理解したと主張するのに似ている。この惑星が過去5億年ほどのあいだに5回死にかけたのは注目に値する事実で、文明化を進める私たちは、気候・海洋システムの化学的な性質と温度をここ数千万年来見られなかった領域にまで押しやっているのだから、絶対的な限界がどこにあるかに関心をもたなければならない。

実際、どれだけ悪化する可能性があるのだろうか? この疑問には大量絶滅の歴史が答えを示してくれる。私たちの知らない、この地球の荒れ狂う過去を訪ねてみれば、私たちの未来を覗きこめるかもしれない窓が手に入る。

忘れられた世界は見慣れた風景のなかに姿を隠し、ハイウェイの脇から、海辺の崖から、そして野球場の端から、少しだけ顔を出している。これがおそらく、私が五大絶滅についてもっと詳しく知るために古生物学者たちと一緒に野外調査に加わるようになって知った、最も意外な事実だろう。はるか昔の世界の奇妙な断層を見つけるには、北極探検隊に入れてもらう必要もないし、ゴビ砂漠まで出かける手立てを探す必要もなかった。私たちは毎日、幾重にも上書きされた地球史の記録の上で暮らしている。地質学は、私たちがこの世界――カール・セーガンによれば「真新しい文明をもつ骨董品の惑星」――を、無数の失われた時代から受け継いでいることを教えてくれる。地質学のレンズを通して世界を見ることは、この世界をはじめて見ることにほかならない。

北アメリカ大陸で化石が見つかるのは、伝説的な南西部や北極圏の露出した山肌ばかりではない。大型スーパーマーケットの駐車場の下にも、採石場にも、州間ハイウェイ脇の切通しにも、さまざまな化石が隠されている。シンシナティの地面の下には、オルドビス紀の原始の海で暮らした熱帯生物が化石のレリーフとなって無限に続いているが、それらはおよそ五億年前の地球史上第二の規模の大量絶滅によって死に絶えたものだ。テキサス州オースティンの中心部を流れる川の岸にはプレシオサウルスが、ロサンゼルスにはサーベルタイガーが、ワシントンDCから遠くないダレス国際空港の地下には三畳紀の恐るべきワニの祖先が、実際に埋まっている。そしてクリーブランドの河岸では、3億6000万年

前のデボン紀に生きた、ギロチンのような口をして甲冑を身につけた巨大魚の化石が見つかる。

五大絶滅の残骸は、遠くカナダ沿海州の緑濃い島々にも、南極やグリーンランドの凍りついた地域にも、メキシコのマヤ文明の寺院の地下にも眠っているし、南アフリカのカルー砂漠や中国の農地の隅にも散らばっている。だが大惨事のこうした遺物は、ニューヨーク市の摩天楼のすぐ隣の、デボン紀後期の大絶滅の混乱のなかから生まれた中西部の頁岩(けつがん)でも見つかる(頁岩は、水圧破砕技術でここからシェールガスを取り出す企業にも、環境基金の調達者にも、大きな利益をもたらす存在となっている)。テキサス州西部の砂漠にそそり立つグアダルーペ山脈の大半は、この惑星史上最悪の、たった一度の出来事が起きる前に全盛を誇っていた大昔の海洋動物によってできている――幽霊でも出そうな記念碑だ。その危機的な出来事では、二酸化炭素の増加による地球温暖化で、地球上の生きものの90パーセントが命を落とした。

地球は、何もない宇宙空間の果てしない海を砂粒のようにさまよいながら、少しずつ冷えていく平凡な石の塊にすぎない。そして生命はその表面で驚くほど薄くつややかな層をなし、興味をそそる化学作用を繰り返している。この惑星を薄く覆う生命の層は、おそらく天の川銀河で唯一無二の存在だろう。それが私たちの世界の特色であり、地球の歴史全体を通して、ほとんど奇跡的と言えるほどの耐久性を見せてきた。

だが大量絶滅のレンズを通して見てみれば、驚くほど脆弱でもある。危機にみまわれ、地球の表面に必要とされるごく狭い範囲の条件を保つことができなくなったときには、不毛な場所に姿を変えてきた。これまでは外部に目を向け、たとえば小惑星のような華々しい外的脅威を探す取り組みが続けられてきたが、内部から生じるもっととらえにくい脅威にも同じように気を配る必要がある。太陽系に並ぶ生命のない惑星たちが証明しているように、地球の表面に存在する快適な化学的性質と条件は、とてつもなく異例なものだ。そして大量絶滅の歴史が示しているように、それらは当たり前に存在しているものではない。

大昔の惨事を調べるにあたって、私は恐竜を皆殺しにした小惑星のような、はっきりした物語を見つけるつもりでいた。だが私が見つけたものは、まだ明るみに出ていない事実が山ほど残された、まさに発見の最先端にある領域と、悠久の時間の霞がかかって大半がぼやけたままの物語だった。あちこち旅するなかで、それまで存在することすらほとんど知らなかった――それでも「地球」と呼ばれている――いくつもの異なる世界と出会うことになった。それらはどれも、小惑星よりもはるかにとらえがたいが小惑星と同じくらい不穏な、世界を終わらせる一連の力によって、見る影もなく衰弱してしまった。

本書では、このバラバラの――まだできあがっていない――パズルをつなぎ合わせることに懸命に取り組んできた人々の創意を、情けないほど不完全ながら証言すると同時に、私たちのまわりにあるなじみの薄い大昔の地勢を見渡していく。また、これからやってくる荒れ模様の世紀も精査し、危険がいっぱいの宇宙を猛スピードで突き進む、妙に居心地がよい半面で傷つきやすいこの惑星の上にいる、生命の長期的な見通しについても考える。

オルセンと私はパリセイズのハイキングを終え、近くのフォートリー周辺に建ち並ぶ、ベトナムのフォーを出すレストランの一軒に立ち寄った。ジョージ・ワシントン・ブリッジを越えて分岐したハイウェイから、低い唸り声が響いてくる。この地域の歴史と、足下の岩が生み出した大昔の地獄のような光景に思いをはせていると、未来について考えずにはいられなかった。現在、大気中の二酸化炭素濃度は400ppmあたりで推移している。おそらく300万年前の鮮新世中期以来、最高のレベルだろう。これが1000ppmになったら、地球上の生命はいったいどうなるのか。気象学者と政策立案者の一部は、もし私たちがこれまでと同じように二酸化炭素の排出を続けていくなら、今後数十年のうちに濃度はこの値に達するだろうと予想している。

オルセンは、「それと同じような状態がこれまでで最後に起きたときには、極地に氷はまったくなく、海面の高さは今より何十メートルも高かったんだ」と言い、ワニとキツネザルの仲間が熱帯のカナダ北海岸に棲んでいたとつけ加えた。

「熱帯の海水温はおそらく平均40℃はあって、今の海からはほど遠かったはずだよ。それに大陸の奥地では、命取りになる状態がずっと続いていた」

私はもう少し単刀直入な質問をすることにし、人間は今、また別の大量絶滅の始まりに居合わせているのかと尋ねた。

オルセンは手にしていた箸の動きを一瞬止め、「そうだ」と答えた。「その通りだよ。でもあとから化石記録であきらかになる大量絶滅は、人類がアフリカを出て世界に散らばり、巨型動物類を一掃したときから5万年という時をかけて起きたものになる。その絶滅は化石記録に華々しく出現することになるだろうね。いつの日か、人類による文明の広がりが、とどめの一撃になったと言われているかもしれないよ」

地球誕生以来、地球上の生物のほぼすべてが死滅してしまうという、生物大絶滅が5回――オルドビス紀末(4億4500万年前)、デボン紀末(3億7400万年前、3億5900万年前)、ペルム紀末(2億5200万年前)、三畳紀末(2億100万年前)、白亜紀末(6600万年前)――起きています。

本書では、過去5回の生物大絶滅時にどのような地球環境の変化が起きたのか、絶滅の原因は何だったのかを探り、さらに、もうすでに第6の大絶滅は始まっているのか、地球の未来に何が起きるのかを予測します。

著者は気鋭の科学ジャーナリストで、世界各地へ地質学者や古生物学者、地球科学者を訪ねて直接話を聞き、時には発掘現場に足を運び、地層を確認し、化石を掘り起こして、見聞きしたことや最新の情報をもとに、大絶滅時の地球環境の変化を生き生きと描き出しています。また、初めての著書となる本書は、ニューヨークタイムズ紙エディターズ・チョイス受賞(2017年)、フォーブス誌のベストブック・トップ10(2017年環境・気候・保全部門)に選ばれるなど、高く評価されています。

今、気候変動の引き金をひきつつあるわれわれ人類は、過去の大量絶滅から何が学べるのか――手遅れにならないうちに何ができるのか考えさせられる1冊です。