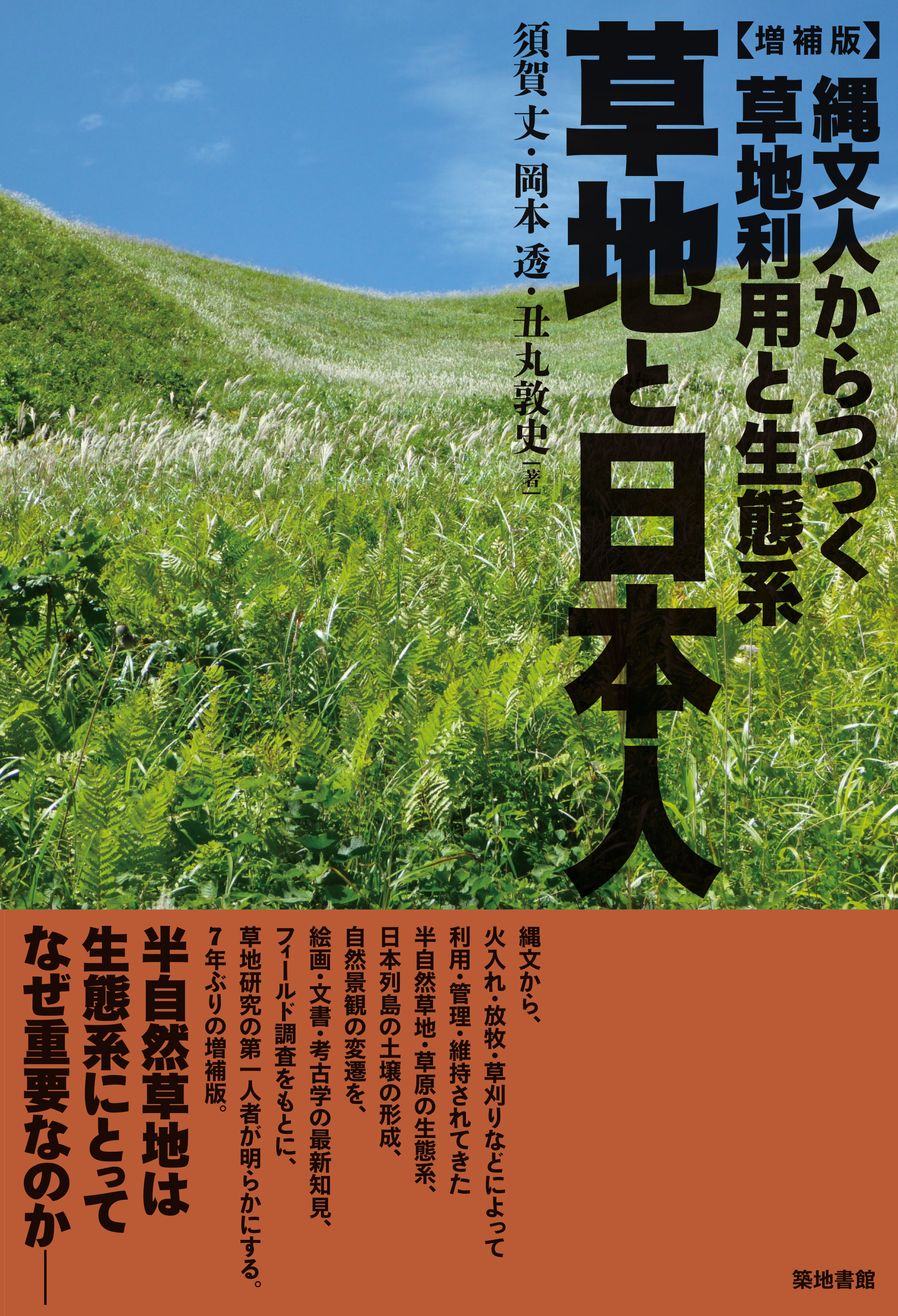

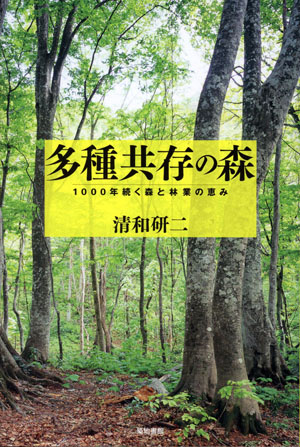

���틤���̐X 1000�N�����X�ƗыƂ̌b��

| ���a����m���n 2,800�~+�Ł@�l�Z���㐻�@304�Ł@2013�N10�����s�@ISBN978-4-8067-1467-5 ���{�ɖL���Ȍb�݂������炷���틤���̐X�B ���̋����̐X�ѐ��Ԍn���ŐV�̌������ʂʼn���B ���̂����݂����������L�t���A�j�t�������ł̗ыƁE�X�Â�����Ă���B |

���a����i������E���j

1954�N�R�`���������i�� �߉��s����j���܂�B���R�R�[�̐�Ɠc��ڂŗV�ԁB�k�C����w�_�w�����ƁB

�k�C���ыƎ�����ōL�t���̉萶���̎p�Ɋ������A��q�̎U�z���甭��E�����̎d�g�݂���������B�ߔN�͑��틤���̕s�v�c�ɖ������Ă���B

�j�t���l�H�т̎{�Ƃɂ������ւ��A���Ԍn�ƒ��a����1000�N�����ыƂ���B���J��̕����c�ՂɏZ�݁A�N�}�E�J���V�J�E�^�k�L�E�L�W�E�R�����E�}���V�E�I�j�����}�ȂǂƂ̐������̋��E�̞B�����Ɉ���J���Ȃ����炵�Ă���B

��͕����A�A���X�P�b�`�A�H���̍̎�ƍ͔|�A�؍H�A�n�����b�N�B

���݁A���k��w��w�@�_�w�����ȋ����B

�����Ɂw���萶���w�x�A�w���{���؎��x�A�w�X�̉萶���̐��Ԋw�x�A�w���ؐ������Ԋw�x�A�w�X�т̉Ȋw�x�Ȃǁi��������Ғ��܂��͋����j�B

�܂�����

���� ���������ؗф��������l���̑r����

����̋��ؗ�

�P���ɂȂ����X

���̐X���ĉ����c�����̂�

�T���@���틤���̎d�g��

1�́@�a���ۂ��n���̑��l��

�W�����[�����������X�̔閧

�e���痣�ꂽ�q�ǂ��������傫���Ȃ��

�ǂ̎�������d�g������

�e�̉��ł͑���̎q�ǂ��������c��

����ِ��Ƃ����s�v�c

�^�ォ��~���Ă���t�̕a�C

��q�U�z�̐i���𑣂�

2�́@�X��Ɛ肵�������Ƃ����h�����J�j�Y��

����͏��т�����A�������J�ڂ��i��

�ۍ��ۂ����т�����I�H

�u�i�͐X��Ƃ��߂��Ȃ����n���ׂ�Ń��Z�b�g

3�� ���̃o���c�L���푽�l����n��

���ݕ����鄟�j�b�`������

���f���|�Ƃ��鄟���K�͝�����

4�� �X�����ۂ��n�鑽�틤���̐X

�ő����

�X�[�p�[�}���͋��Ȃ����g���[�h�I�t�Ƃ������R�E�̝|

���x��~���ʂƋۗނ�A�H�҂Ƃ̊W

���R�̃��J�j�Y���ƐX�ю{��

�U���@���틤���̌b��

5�́@���Y�͂����߁A�l�̐��������

���Y�͂����߂鄟���n�ł͂�����܂�

�^���Ɗ��������炷���n��ƒn���̊W

��������

�Q���̑唭����h�����V�G�̏풓

�a�C�̖�����h��

�i���͂�Ɛ������l��

�N�}���R�ɗ��ߒu�����G�T�̑��l��

���Y���������鄟�ϓ����̍���

���Ԍn�@�\�ƐX�єF��

6�� ���܂��܂ȍL�t���̖��C�̕�����

100����g������X

�V�I�W�̗�

�����ҁA�j�Z�A�J�V�A

�������юY�Ƃ����ߌ�

�R�i���E�N�k�M�̉Ƌ�

�G�̍���1�疜����1�̖�

7�� �H�ƕ��i�̌b��

�X��H�ׂ�l�X���S��̑�v���X

�X�̃O�����{���w�E���S��x

�I���̍̂��X

�������镗�i

�s��ɂ����L�t���т�

�ڝ���

�V���@���틤���̐X������

8�� �j�t���l�H�т��L�t���Ƃ̍���тɂ���

�g�h�}�c�l�H�т̎���ƍĐ�

���ҁA�ɐ��_�{��

����щ��̋Z�p�J�����n�܂��Ă���

�L�t���тɋ߂��قǑ����̃^�l�����ł���

�Ԕ�����ƍL�t���т��牓���Ă��������X�V����

���x�Ԕ�����ƂȂ��퐔��������̂�������𑣂�

�o�c�ڕW����������Ԕ��̋��x

�я�F���ŋ��E���ʂ�������

�n��

����щ����Ղ��n��Ɠ�����Ȓn��

�L�t����A���鄟���p���E���A�E�p�b�`���[�N�E�ۍ���

�đ��т͒��a�A�Ʉ����ʂ��Ȃ���

9�� �������l������ɐ��������ڂ̂Ȃ��B���ȃ]�[�j���O

�V�����X�ьv�搧�x�ƃ]�[�j���O

�X�сE�ыƍĐ��v�����ƃ]�[�j���O

�������l�������

���Ƃ�1���n�ł�����тɄ��L�p�L�t���̓���

2���n�A3���n�ł͍L�t���̍����Ő��Y�̓A�b�v

���ׂĂ̍L�t���Y�ڕW��

���ӗт̋@�\�����߂�

���n�т͋��̐X��

�V�R�т̖؍ސ��Y���������l���Ɛ��Ԍn�@�\�����߂Ȃ���

���{�̎R���ƃ��[���b�p�̎R�����]�[�j���O����

10�� �X�Ɛl����������Љ�

�R���ŕ�点�邩���������͐������l���ɕx�ސX

�d�͗��R����

�k�Ђ��痧���オ��O���̐l�X

���Ƃ���

�@�V�n�����V�R�т̒����ɂ悭�ł�����B��͐X���n����d�g�݂𖾂炩�ɂ��邽�߂ł���B������̗��R�́A�����X�Ɉ͂܂��ƋC�������ɗ�����������ł���B�ŋ߁A�悭�s���̂����Ƌ{��̌����ɂ��鎩���R�Ƃ����s���~�b�h�^�̏����ȎR�ł���B�����Ɏc���ꂽ�X�Ɉ�����ݓ����ƁA�܂��ɕʐ��E�ł���B���������V���Ղ����ނ������Ă���B��ԑ������Ɍ�����u�i�ƃR�i���̋��̍����ł̒��a�𑪂��Ă݂��Ƃ���A���ꂼ��1.3���A1.4�����������B��l3�l������Ȃ��ł���ƕ�����قǂ̑����ł���B���ꂾ���łȂ��B�X�̒�������ƒ��a1���قǂ̃C�k�u�i�A�C�^���J�G�f�A�C�k�V�f�A�n���M���A�P���L�Ȃǂ�30������40�������Ɏ����玟�ւƌ���Ă���B�܂��ɋ��̑�_�a�ł���B���ǂ��A���̂悤�ȐX���c���Ă��邱�Ǝ��̂���Ղ̂悤�Ɏv����B����ȏ�ɁA�s�v�c�Ɋ����邱�Ƃ�����B�u����ȂɍL�����Ȃ��X�̒��ɂ��낢��Ȏ�ނ̋����������Ă���v���Ƃł���B

�@���i�A��X���悭�ڂɂ���̂̓X�M��q�m�L�Ȃǂ̐l�H�̗т��B1��ނ̐j�t�������R�ƕ���ł�����i�́A�����R�ȂǂƔ�ׂ�ƁA�܂�Ŕ��̂悤�ł���B�g�߂ȗ��R�̍L�t���т��v���̂ق��P���ȍ\�������Ă���B�Y�Ă���ő����ȂǂɎg�����ߖG��X�V���J��Ԃ��Ă���̂œ����T�C�Y�̃R�i����N�k�M����̂ɂȂ��Ă���B�����̗т͗~������ނ̖��Ȃ�ׂ���������̂��悤�ɁA�l�Ԃ���������ėU������̂ŒP���ȍ\���ɂȂ�̂͒N�ɂł�������B�������A�l�̎肪�����ԂقƂ�Ǔ����Ă��Ȃ��V�R�тł͑����̎킪�������Ă���̂͂Ȃ��Ȃ̂��낤�B

�@���܂��܋��R�ɍ����荇���Ă��邾���Ȃ̂��낤���B����Ƃ��V�R�тɂ͑����̎��킪�����荇���悤�ɂȂ�A�Ȃɂ��u���ʂȎd�g�݁v���B����Ă���̂��낤���B���̎d�g�݂�T�낤�ƒ����Ԍ������Ă����B��ha���̑傫�Ȏ����n������Ė̐����⎀�S�̉ߒ������N�����ׂ��B�܂��A���낢��Ȏ�ނ̖̃^�l��d���Ĕ��肵���������Ȃ���������A�傫�������ł����肷��̂��ׂ��肵�Ȃ��猤���𑱂��Ă����B�������ɁA�X�͒N�ɂ������Ȃ������Ȏd�g�݂��������������Ă����悤�ɂȂ����B�ŏ��́A���E���E�y��Ȃǂ̖��@�I�Ȋ��̈Ⴂ����������̎���̋����𑣂��ƍl���Ă����B���͂��ꂾ���ł͂Ȃ����Ƃ��A�ߔN�������Ă����B��q���^�ԃl�Y�~�Ⓓ�A�t��H�ׂ钎������ڂɌ����Ȃ��ۗނȂǂ��܂��܂Ȑ����������Ƃ̊ւ��ɂ���āA�������Ԃ������đ����̎�����������X���n��グ���Ă��邱�Ƃ��������Ă����B���͂��܂��܂Ȑ����ɐH�ׂ��邾���łȂ��A���������܂����p������A���ɂ͋������Ȃ��琶�����сA�������ɑ�ɂȂ��Ă����B���̉ߒ��ł��낢��Ȏ��킪�����荇�����X���n���Ă����̂��B

�V�R�̐X���n���Ă������͈ꌩ�s�v�c�����A�����i���̉ߒ��Ŕ��B���Ă����u�������ǂ����̐����ȊW�v�����틤���̐X��n��グ�Ă��邱�Ƃ��������Ă����B

�@�������A���̂悤�Ȏ��R�̌���Ƃ�������V�n�������ؗт͂������{�ɂ͐�����قǂ����Ȃ��B�Â�����ɔ���s�����ꂽ��������A���ŋ߂܂Ŏc���Ă��������������B������ɂ��Ă��A���̓��{�ɂ͋��̐X�͂قƂ�ǎc���Ă��Ȃ��B�ƂĂ��c�O�Ȃ��Ƃł���B�V�R�т̂����Ղ́A�s�ւȉ��n�ł͂��̂܂ܕ��u���ꂽ���A�قƂ�ǂ̏ꍇ�͐j�t�����A�����Ă������B�������A�����R�̎��͂����ׂăX�M�l�H�тł���B���̐X�̓X�M�т̑�C�ɕ����ԏ����̂悤�ɌǗ����Ă���B�E�ꂩ�玩���R�܂ł̈ꎞ�Ԃ̓����A�ԑ��ɉf�镗�i�ɍL�t���т͏��Ȃ��B������}�ȎΖʂȂǎR�̏�̕��ɂ͌����邪�A�R���̂قƂ�ǂ̓X�M�̐A�ђn�ł���B���̂悤�ɓ��{���A�F�X�Ȏ�ނ̖X�����G�ɍ����荇�����V�R�т������Ƃ����ԂɃg�E�����R�V���̂悤�ȒP���Ȑl�H�тɒu����������̂ł���B

�@�l�H�ё����̖ړI�͐����̑����j�t���������x�ɋK���������A���邱�Ƃɂ���āA��ʂ̖؍ނ𑁂����n���邱�Ƃł���B�������A���{���ǂ������Ă��A�����̖ړI���B������Ă���т͋ɂ߂ď��Ȃ��悤�ł���B�قƂ�ǂ����ݍ����Ă���B�A���Ă����x���Ԕ�������Ă��Ȃ��悤�ȗт������B���ɓ���Ɛ^���ÂŁA�ׂ����������܂܌͂�Ă���B��̏d�݂ŏd�Ȃ��ē|��Ă��鏊������B�я��ɃV�_��������������x�ł������b�Ⓓ�̋C�z���Ȃ��B���̂悤�ɒN���K��邱�Ƃ��Ȃ��ł��̂Ă�ꂽ�j�t���l�H�т����{���ǂ��ɍs���Ă�������悤�ɂȂ����B���u����Ă����L�҂��ׂ���Ȃ������Ȃ炻��ł��d���Ȃ����낤�B�������A�X�тɂ͖{���A����ۑS���邳�܂��܂Ȍ����I�ȃT�[�r�X�@�\������B���������āA�Ǘ��������u����Βn��̐l�ɗL�`���`�̖��f�������邱�ƂɂȂ�B���ɍ��ݍ������j�t���l�H�тł́A�^���⊉����h�����肷��@�\���i�i�ɗ����Ă��邱�Ƃ�����Ă���B�܂������y���y���̗��o��h�~����͂������Ă���B������u�Ԕ��x��v�ɂ���ĐX�т��{�������v�I�ȋ@�\���傫�����Ă���̂ł���B

�@�ǂ����ē��{�̐X�т͂���Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����̂��낤�B�V�R�т͔��̂���ׂ��݂��ڂ炵�����̂ɂȂ��������łȂ��A���������������l�H�т܂ł����u����a��ł���B��㒷�����Ԃ������āA�l�H�тɂ�����u�����I�Ȗ؍ސ��Y�̕��@�v����������Ă����͂��ł���B�X�M��q�m�L�A�J���}�c�̐����ɓK�������n�����ڂ������ׂ�ꂽ�B�ʒ��ő����傫���Ȃ�u���p���v���I���A��킳��A���̌��ʂ��c��Ȑ��̌���тŒ��ׂ�ꂽ�B�����𑁂����n���邽�߂̖��x�Ǘ��̗��_����n�ʂ�\�����鐔�w���f�������B�����B���і̕a���Q�h����C�ۊQ�̌���������ɍs��ꂽ�B�j�t���̐A�́E������E�Ԕ��E�}�ł��Ȃǂ̕ۈ��Ƃɂ͐��{����⏕�����o����A�Y���w�������Đl�H�т̌o�c�̍������E�������̂��߂ɓ����Ă����B�������A�c��Ȑl�H�т͊Ԕ������ꂸ���u���ꂽ�B���ꂾ���u�Ȋw�I�v�ɂ����āu���͓I�v�ɂ���Ă����͂��Ȃ̂ɁB�Ȃ����낤�B

�@�l�H�т����u����Ă����̂͌o�ϓI�Ȃ��ƂɌ���������ƍl�����Ă����B���ł������ł���B�����O�ނ��A�������悤�ɂȂ�ƁA�n�`���}�s�Ŕ��́E���o�R�X�g�̍������Y�ނ͊����Ŕ���Ȃ��̂��Ƃ����B�܂��A�����̕�����Ȃ���ׂȐX�я��L�҂����G�ɗ��ݍ����Ă��ēy�n���p�̏W���i�܂Ȃ��������Ƃ��傫�Ȍ������ƌ�����B���������āA�o�c�̏W��}��A�ѓ��Ԃ̐����⍂���\��^�ыƋ@�B�̓������i�߂ΐ��Y�������オ��O���Y�ނɉ��i�ʂł��R�ł���悤�ɂȂ�A�Ԕ����i�݁A�ыƂ��Y�ƂƂ��Đ��藧���Ă������낤�A�Ƃ����̂�����̈ӌ��̂悤���B�؍ނY�����ŗѓ��Ԃ̐�����s�ݒn��̉����͕K�v���낤�B�������A�o�ϓI�Ȍ��������オ��ΐj�t���ނ͔����悤�ɂȂ�Ԕ����i�ނ̂��낤���H�@��p�Ό��ʂ��グ�邱�Ƃ����Ŗ��邢������������̂��낤���H�@�w��ɂ͒Z���I�Ɍo�ϓI�u�������グ��v���ƈȏ�ɂ����Ɩ{���I�Ȃ��Ƃ�����悤�ȋC������B

�@���̃q���g���A�}�炸��2011�N�̓����{��k�Ђ̌������̂������Ă���Ă���悤�ȋC������B�Ȃ��A�����Ȃ̂��H�@���R�������Y�Ƃł���ыƂ�l�H�̋ɒv�ɂ��錴���ɗႦ��̂͗ыƂ̊W�҂ɂ͐\����Ȃ��B�������A���҂̒�ɗ������́A���҂̕������ɂȂɂ������悤�Ȃ��̂�������̂ł���B

�@���q�͔��d�́u���d�����̍����v��ɂ��Ă��������͋ɂ߂Ĕ�������Ƃ������Ƃ������ɂȂ����B����܂Ō����͕��ː��p�����̏����⒙���ɂ�����u�����I�ȃR�X�g�v��I�グ�ɂ����܂܁A�u�Z���I�Ȍ����v�̍������A�s�[�����Ă����B�������A������ꌴ���͒n�k�ƒÔg�ł��Ƃ��ȒP�ɕ��A�V���w�I�Ȕ�Q�������炵�A�������ꂽ�n��̐l�X�̒����������_�I�ȋ�ɂ܂Ŋ܂߂�ƁA���̃R�X�g�̍����͌v��m��Ȃ��B�ǂ��t�������Ă������I���Ƃ͌����Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ����B��n�k���Ôg�Ƃ��������R�̖҈Ђ��Â������̂́A�ނ�̉Ȋw�̑̌n���u�n���̎��ԁv�𗝉����Ă��Ȃ��������߂ł��낤�B�l�Ԃ̎����̎ړx�ő��邱�Ƃ��o���Ȃ��傫�Ȗ҈Ђ����R�E�ł͎��ɋN����̂ł���B�X�т̒��������Ă���Ƃ��̂��Ƃ��ǂ�������B����ȏ�ɖ�肾�Ǝv����̂́u���R�E�ɑ��݂��Ȃ��ŕ���n���Ƃ������Ԍn�̕\�w�Ƀo���T���Ƃǂ��Ȃ�̂��v�A�Ƃ������ȒP�ȑz���͂����@���Ă������Ƃł���B�����͎��R���Ԍn�ɑ��݂��Ȃ��ŕ���l�H�I�ɐ��ݏo���A�l�Ԃ��͂��ߑ����̐��������ޒn���̕\�w�ɒ������Ȃ��甭�d����V�X�e�����B

�������A���̓ŕ��͒n�����Ԍn�������i���̏�Ɋl���������@�\�ł͖��ʼn��ł��Ȃ����̂Ȃ̂��B��U���ꂪ�n�\�ʂɂ܂��U�炳��Ă��܂��Ɛl�Ԃ̗͂ł����Ԍn�̗͂ł���ɕ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����̔��d�V�X�e���͕����z�Ƃ��H���A���Ƃ������n�����Ԍn�ŗL�̃V�X�e�������S�ɖ����������̂Ȃ̂ł���B���R���Ԍn�̌����҂Ȃ�펯�̂��Ƃł���B���̂܂ܓŐ��̍����p��������葱���A�����āA�n���̂ǂ����Łu�z��O�v�̓V�ЂɌ�������Ȃ�A���ʼn�����Ȃ��ŕ��͐����̐��ޒn���̕\�w�ɍL����~�ς���A�����Z�k�ɂ��n�����Ԍn�S�̂��������A�Ђ��Ă͂��̒��_�ɂ���l�ނ��̂��̂����߂Ȃ��Ȃ�̂͊ԈႢ�Ȃ��B������n�����g���h�~�̐�D�̂悤�ɐ�`���Ă������A�n������̐��Ԍn�u�G�R�V�X�e���v�Ƃ��čl����Ȃ�A���F�u�G�R�v�ł͂Ȃ������̂��B�n�����Ԍn�̊��\�͂�����e�͂̌��E�������Ƃ����ɒ����Ă��܂��Ă���ɂ�������炸�A�������ێ����o�ς𐬒������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����������ϔO�́A�ǂ����炭��̂ł��낤���B

�n�����g����h�~���o�ϐ������\���Ƃ����u���@�̌����v�������ł���ƌ����Ă����̂������Ȃ̂ł���B�N���������̂��A���F�A����ȓs���̗ǂ����̂ł͂Ȃ������̂��B

�@�܂������̋ɘ_�ŋ��k�����A�u�Z���I�ɂ͌����I�Ɍ����Ă��A�����I�Ɍ���ΕK�����������I�ł͂Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ɂ����āA�ыƂ������悤�Ɏv����B���A�o�ϓI�Ȍ���������ǂ��Ă����m������Ȃ�����ɂȂ����B������Δ����Ƃ��������ォ��A�n�����⎩�R���Ԍn�ƒ��a�����Y�ƂłȂ�����m��Ȃ��Ƃ���������ɂȂ����B���ƒ��a���Ȃ��ō��ꂽ���̂�������Ȃ�Ζ����̗쒷�Ƃ͂����i���͐����Ă����Ȃ��̂ł���B���ɁA�u���R�v�ɑ傫���ˑ�����_�ѐ��Y�Ƃł́A���̂��ƂɋC�t���n�߂Ă���B���Y���̌���E��������ڎw�����Ƃ��ꎩ�̂����Ȃ̂ł͂Ȃ��A���������u���R�̃��J�j�Y���ɉ��������̂Ȃ̂��H�v�����Ȃ̂ł���B

�@���ɗыƂɂ����Č��K���ׂ����R�̃��J�j�Y���́A��͂�V�n�����V�R�т������Ă����悤�ȋC������B�����A�{���̐X�тƌĂׂ���̂́u�����������̐����ȊW���n��グ��v���̂ł���A���ꂪ�u�����Љ�̘_���v�ł���Ƃ���A�ыƂ̂悤�Ȏ��R����ɂ����Y�Ƃ����̘_���ɏ]�����������肵�Ď����I�Ȗ؍ސ��Y���ł���ƍl������B���̐��\�N�ԁA�V�n�����V�R�т̐����Ȏd�g�݂�m��Βm��قǁA�l�H�т������s����Ȃ��̂Ɏv���ė����̂͑����������������Ƃ��O���Ȃ��犴����ꂽ����Ȃ̂��낤�B���Ƃ��ƁA�ыƂƂ����Y�Ƃ͑��̎Y�Ƃɔ�ׂ���܂�l����������Ɏ��R�̐��Ԍn�̒��ōs���Y�Ƃł���B�_�앨�̐��Y�ɂ͔N�ɐ��\����l���������B�l�H�т̉�����͖��N���������Ă�5�A6�N�ōςށB�Ԕ���5-10�N�Ɉ�x�ł���B�ꎟ�Y�Ƃ̒��ł��Ƃт��莩�R�C���̎Y�ƂȂ̂ŁA���͂̎��R���Ԍn�ƍł����a�����Y�Ƃł���ׂ��Ȃ̂��B

�@�����ŁA������ÂɂȂ��čl���Ă݂悤�B���X�A�����Ŏ����咣����܂ł��Ȃ��u�ыƂ͎��R�ƒ��a�����Y�Ƃ��v�Ɨǂ������Ă����B������O�̂��Ƃ̂悤�Ɏv����B�������A�����͈Ⴄ�̂ł���B�V�R�т��n��グ����d�g�݂������������ɂ�������炸�A�j�t���l�H�т́u�X�Â���v�ɂ͂قƂ�lj��p����Ă��Ȃ������̂��B�܂�A�V�R�тł̌����͐l�H�т�Ǘ����Ă������Ƃɂ͂��܂���ɗ����Ă��Ȃ������̂������ł���B���������A���̂悤�ȏꏊ�Ŗ؍ނY����u�ыƁv�҂ɂƂ��ẮA�V�R�̐X���n����d�g�݂Ȃ��͂��Ƃ��Ɖ��̎Q�l�ɂ��Ȃ�Ȃ����A�Q�l�ɂ���C���Ȃ���������ł���B�ŋ߂ł́A���Ȃ��Ȃ����V�n�����V�R�т͕ۑS�̑Ώۂł���A�؍ސ��Y��ڎw���l�H�тƂ͂��ꂼ��̖ړI���S���Ⴄ�̂Łu���҂��y�U�ɍڂ���K�v���Ȃ��v�ƍl����̂�����̈ӌ����낤�B�ʂ̎��_���猩��A�����A�X���n����d�g�݂����܂�ǂ��������Ă��Ȃ������̂Łu�d�����Ȃ��v�ʂ����������낤�B���{�ł͐l�H�т�u���ъw�v���V�R�т̎d�g�݂��𖾂���u�X�ѐ��Ԋw�v�̕����ォ�甭�B��������ł���B

�������A���́u�d�����Ȃ��v�����{�̗ыƁA���␢�E�̗ыƂ���点���傫�Ȍ������Ǝv����悤�ɂȂ��Ă����B�Ȃ��Ȃ�A�V�R�т��n����d�g�݂���������������A���s���Ă���ыƂ��ǂꂭ�炢���R�̃��J�j�Y������傫���|������Ă���̂����[���ł���ł��낤���炾�B�Ȃ��A�u�d�����Ȃ��v�ł̓_���Ȃ̂���{�����Ō�܂œǂ�ōl���Ă������������B�V�R�т��l�H�т������X�Ȃ̂ł���B���҂͂��܂�Ⴂ�߂��Ă͗ǂ��Ȃ��̂ł���B

�@���̂悤�Ȉӌ��͌o�ς�m��Ȃ����R�M��҂̍l����ɘ_���A�Ƒ���ɂ��Ȃ��l�����邾�낤�B����A���O�̌����Ă��邱�Ƃ͂Ȃɂ��ڐV�������Ƃł͂Ȃ��A���łɋc�_�͐i��ł���Ǝv����l�����邾�낤�B�Ȃ��Ȃ�A�X�т�ыƂ����铮���ɂ��n�����⎩�R���Ԍn�ɔz�����铮�����o�n�߂Ă��邩��ł���B2006�N����ыƔ����ɂ́A�u�������l���̕ۑS�v��X�т̖����̑��Ԗڂɐ����A�і쐭��̒��S�ۑ�ɐ����n�߂��B����ɁA�u�j�L����щ��v�Ƃ����{����ł��o�����B�u�j�t���l�H�тɍL�t�������A���l�Ȏ킩��\�������j�L����т���낤�Ƃ���v���̂Łu�L�t���щ��v�Ƃ������Ă���B�Ⴆ�Č����A�����R���ӂ̃X�M�l�H�тɍL�t���������āA�������������R�̂悤�ȓV�R�тɋ߂Â��悤�Ƃ��������݂ł���B�؍ސ��Y��l�H�I�ȃV�X�e�����玩�R���Ԍn�{���̃V�X�e���ɋ߂Â��悤�Ƃ�����̂ł���B�������ƂɁA���̂悤�Ȑj�L����щ��͂��łɊe�n�Ŏn�܂��Ă���̂ł���B

�@�������A�������l�������邱�Ƃ́u�Ȋw�I�ȍ����v�͂܂��B���Ȃ܂܂ł���B��������̗���A������u�͂��v�ɏ���ĊF�������悤�ɓ����n�߂Ă��邾���̂悤�ȋC������B���̑�ʐϊF���Ƃ��̐Ւn�ł̒P���ё����Ƃ������u�g�呢�сv�́A���̌�̐��Ԍn�ɗ^����e���Ȃǂ����܂�l�����邱�ƂȂ����s���ꂽ�B�����Ă��̉e���̌��������ɍς�ł��Ȃ��B�������l���̉��A���̍����̊��̂܂��s�Ɉڂ���悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃɂ����ẮA�j�t���l�H�т̑呢���̎���Ɗ�{�I�ɂ͓������Ƃ̂悤�Ɏv����B�g�呢�т������i�߂Ă�������ɐE�ĐX�щȊw�i�ъw�j��Ԋw�ɒ��N�g��u���Ă����҂Ƃ��āA����܂Ŏ������������Ă������Ƃ〈�������Ă������Ƃ���x�U��Ԃ��āu�������l���̘̉_���v���Âɍl����K�v������Ɗ����Ă���B

�@�{���ł́A�X�т̐������l�������邱�Ƃɂ���āA���Ԍn�ƒ��a�����ыƂ�X�ъǗ����ł���悤�ɂȂ�̂��B�����Đl�Ԃ̐������L���ɂȂ�A�l�ƐX�Ƃ̋����������ł���̂����l���Ă݂����B����ɂ́A���A���炩�ɂ��Ă����ׂ����Ƃ��������悤�Ɏv����B

�@���̑��́A�V�R�̐X���n���郁�J�j�Y�����Ȃ킿�A���틤���̐X���n���郁�J�j�Y���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃł���B�X�т͎�������Ȃ��ŕ����Ă������瑽�l�Ȏ��킪�����荇���悤�ɂȂ�̂��낤���H�@�����A�����ł���Ȃ�A���l�Ȏ�ō\�������X�тقLj��肵��������ƍl������̂ŁA�������l���̕����͎��R�̐ۗ��ɉ��������Ƃł���B�؍ސ��Y��ړI�Ƃ���l�H�тł����̃��J�j�Y�����Q�l�ɂ��ĐX�Â�������Ă����ׂ����낤�B

�@�{���̑�T���ł́A���k��k�C���̓V�R�̗��t�L�t���тɂ����Ď�̑��l�����ǂ̂悤�ɂ��đn���ێ�����Ă���̂������Ă݂����B�z�������Ȃ����Ƃ��X�̒��ŋN���Ă��邱�Ƃɋ�����邱�Ƃ��낤�B

�@���ɑ�U���ł́A���l�Ȏ���ō\������Ă���X�т͒P���ō\������Ă���т��l�Ԃɂǂ�Ȍb�݂������炷�̂������Ă݂����B�Ⴆ�A�^���⊉����h������A�������ꂢ�ɂ��Ă����̂��낤���H�@�a���Q�̑唭����}���邱�Ƃ��ł���ł��낤���H�@�܂��A�N�}��V�J�Ȃǂ̖쐶�����̔�Q�����炵�Ă����̂��낤���H�@���̂悤�ȋ@�\�́A���R���Ԍn�����@�\�Ƃ������ƂŁu���Ԍn�@�\�v�ƌĂ�Ă���B�܂��A���Ԍn����l�Ԃւ̃T�[�r�X�Ƃ������ƂŁu���Ԍn�T�[�r�X�v�Ƃ������Ă���B�����ł͓��k��t�B�[���h�Z���^�[�̃X�M�l�H�тɍL�t�������������A�푽�l���̑����ɂƂ��Ȃ����Ԍn�@�\�ׂ̉����ʂ��Љ��B���E�ɐ�삯������I�Ȑ��ʂ����m�点�������B���ɂ��ڂ���̋����[�����Ⴊ�����������Ă���B�������A�{���ł͏����ł������g���ւ������A���ڌ�����������Ƃ����鎖����Ȃ�ׂ��Љ�����B

�@�����̑��l���ɂ͓��R�Ȃ���ڂɌ�����b�݂���������B�M�B�̌������͕S��ȏ�̖X���g���Č���E�Ƌ������Ă���B���܂Ō����������ꂸ�p���v�`�b�v�ɂ������p����Ȃ������L�t�����g���A���̖��͂𑶕��Ɉ����o���Ă���B�X�̌b�݂��ǂ��������ΐ����̗Ƃɕς��Ă�����̂����w��ł݂����B�܂��A��X�̐g�߂ɂ��܂��܂Ȏ��킪��������X��������悤�ɂȂ�A���i�̐����͂ǂ��ς��̂��낤���H�@�Ⴆ�A�H�ׂ���̂�ڂɂ��镗�i�Ƃ������A���X�̐����ɂǂ̂悤�Ȍb�݂������炷�̂������܂��܂Ȑl�̖ڂ�ʂ��Č������Ă݂����B

�@��V���ł́A�j�t���l�H�тɂ����鐶�����l���̉̓����l���Ă݂����B�����A�������l���̉����R�̃��J�j�Y���ɉ��������̂ł���A�܂��A���܂��܂Ȍb�݂�l�Ԃɗ^���Ă����̂ł���A�������ɂł��L�t�������A�������l���ɕx���Ԍn�ɖ߂��Ă��������������I���낤�B�������A������l�H�тɍL�t�������邱�Ƃ͋Z�p�I�ɉ\�Ȃ̂��낤���H�@�{���ł́A�Ȃ�ׂ����R�̗͂𗘗p�����V�R�X�V�ő��틤���̐X��������@��T���Ă݂����B��������k��̃t�B�[���h�Z���^�[��10�N�O�ɑ����������n�ł̊ώ@�����Ƃɍl���Ă݂����B

�@�������l���̉̓��������ŁA�ł��傫�Ȗ��̓]�[�j���O�i�p�r�ɂ��n��敪�j�ł���B���1000��ha�ɋ}���ɍL�������j�t���l�H�т��ׂĂɍL�t�������j�L����щ�����̂��H�@����Ƃ��W���̍����j�t�����炽�Ȃ����≜�n�̕ی�тȂǂɌ����č���щ����A��R�⓹�H�ɋ߂���r�I�l���ɋ߂����ł͂����č���щ��͍s�킸�ɐj�t���́u�����I�ȁv���Y�ɖڕW���i��̂��낤���H�@�؍ސ��Y�Ɛ������l���̐܂荇�����ǂ�����̂��A�����āA�ǂ��y�n���p�敪���Ă����̂��́A�c�_�̗]�n���c��傫�Ȗ�肾�B�����ł́A���Ԍn�@�\���\���Ɉ����o����悤�ȃ]�[�j���O�ɂ��čl���Ă݂����B���_���猾���A���Ԍn�@�\���\���Ɉ����o���ɂ́A�ނ���A�B���ȃ]�[�j���O�A���Ȃ킿�A���E���͂����肳���Ȃ��]�[�j���O�̕����ǂ����낤�Ƃ������Ƃł���B

�@�Ō�ɁA�l�ƐX�������ł���Љ�ɂ��čl���Ă݂����B���Ƃ��A�������l���̉��X�����S�ɂ��Đ��Ԍn�@�\�����߂�Ƃ��Ă��A�R���ŕ�炷�l�ԂɂƂ��Ă��Ȃɂ��ڂɌ�����`�Ńv���X�ɂȂ�Ȃ���ΈӖ����Ȃ��B���l���̉���o�ϓI�ȉ��l�ݏo���A�s��ŕ����Ă���q�ǂ������ɎR������d���肪�ł���悤�ɂȂ�Ȃ����̂��낤���H�@�܂��A�ǂ�������R���ɂ��Ⴂ�l�������i�Z�ł���悤�ɂȂ��̂����l���Ă݂����B

�@���̑O�ɁA���̖{�̏��͂ł́A��X�������Ă��܂������Â̐X�A���̐X�̎p��ǂ��Ă݂����B���ꂩ����߂����Ƃ���V�R�̐X�̎p�������Ă��邩������Ȃ��B