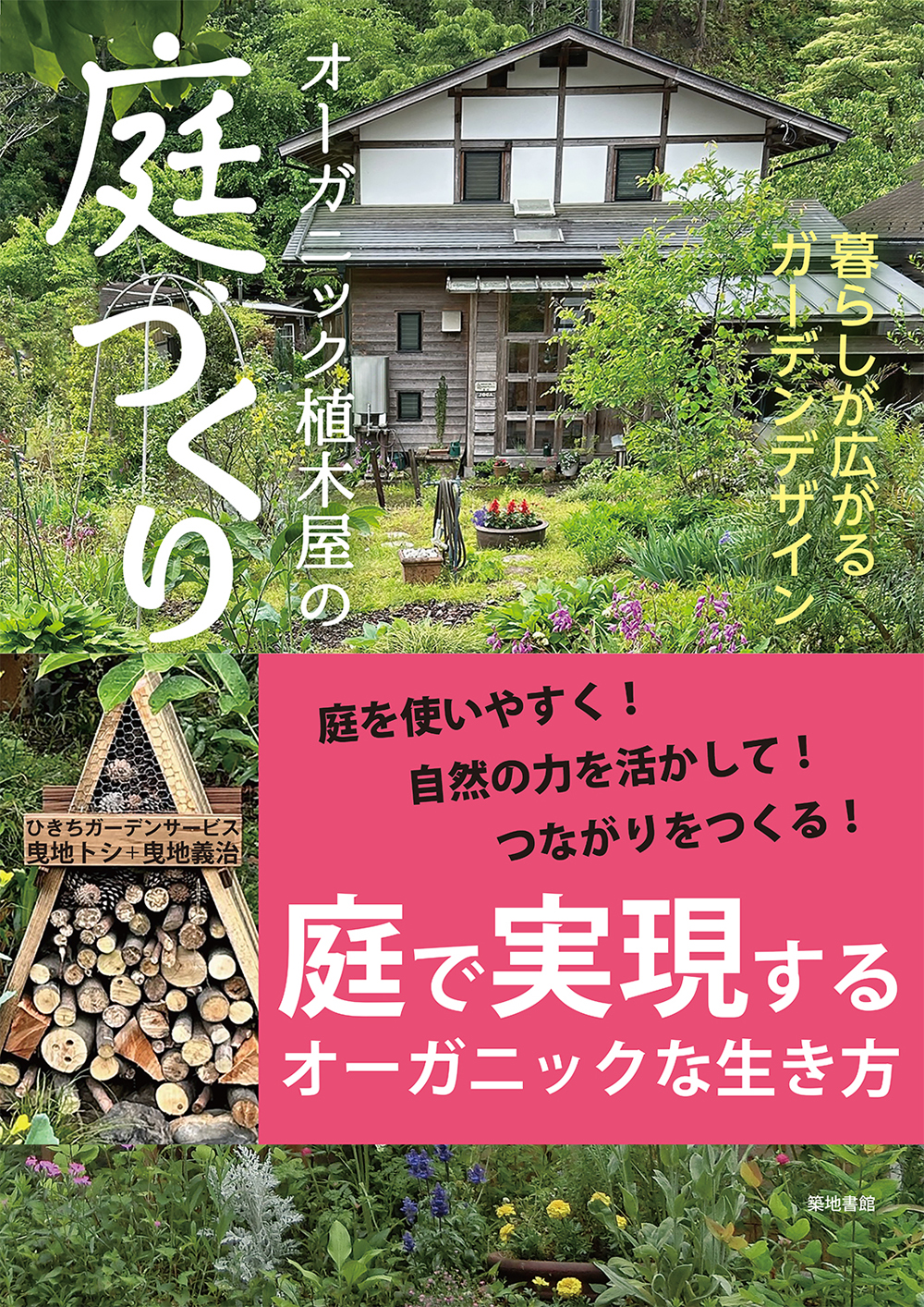

オーガニック植木屋の庭づくり 暮らしが広がるガーデンデザイン

| ひきちガーデンサービス 曳地トシ+曳地義治[著] 2,000円+税 A5判並製 148頁 2023年10月刊行 ISBN978-4-8067-1658-7 庭を使いやすく! 自然の力を活かして! つながりをつくる! 庭で実現するオーガニックな生き方。 無農薬・無化学肥料で暮らしと自然をつなぐ庭をつくるオーガニック植木屋が教える、 あると便利な庭の設備、庭をもっと楽しむコツ、「いざというとき」への庭での備え。 ベランダガーデニングから地域をつなぐコミュニティ・ガーデンまで、 あなたの庭がもっと輝くデザインを提案します。 |

著者紹介

目次

はじめに

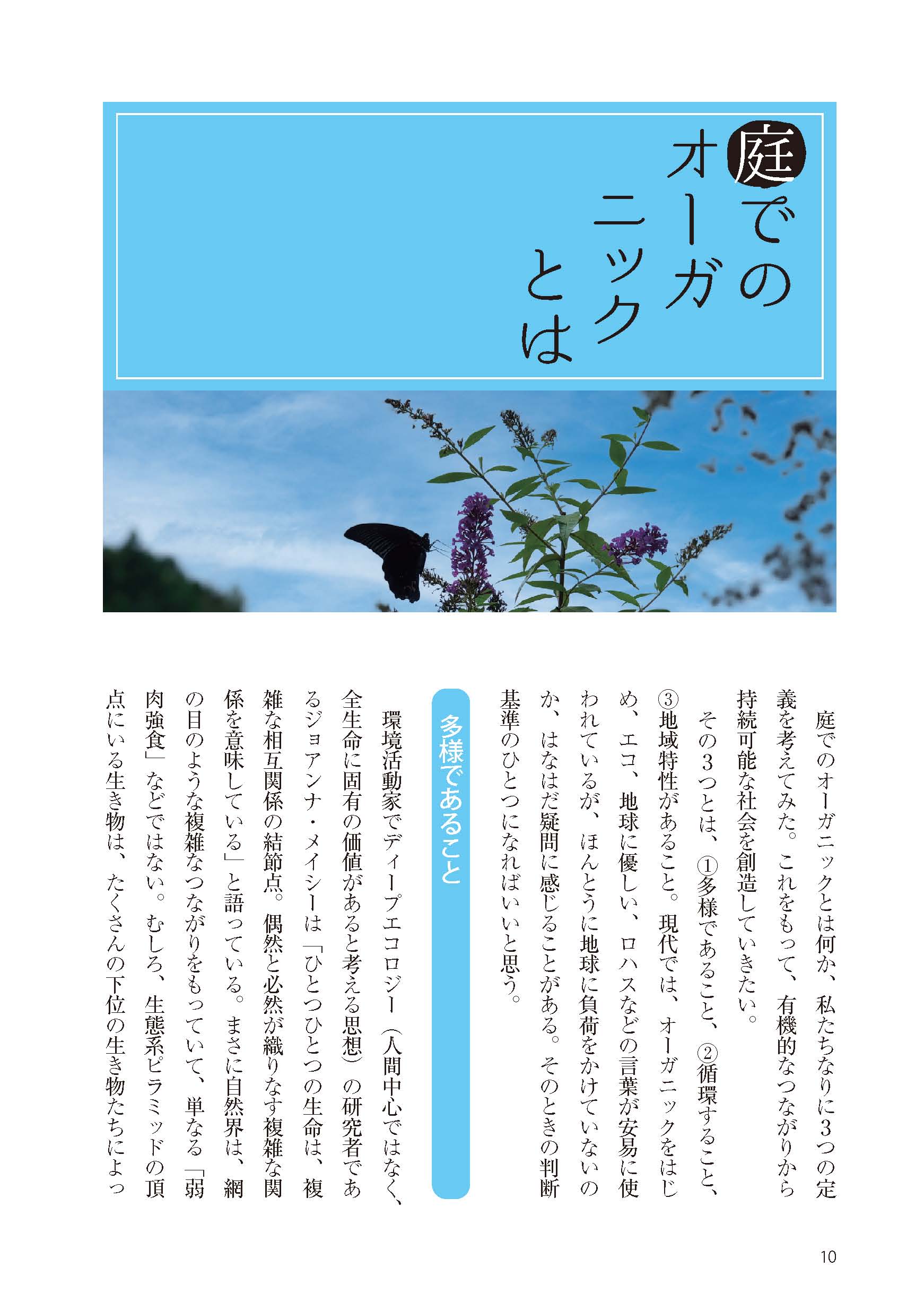

本文サンプル(クリックで拡大します)