�ꂵ���Ƃ��]�Ɍ��������s���w �q�g���U�荞�ߍ��\�ɂЂ�������͖̂{�\���H

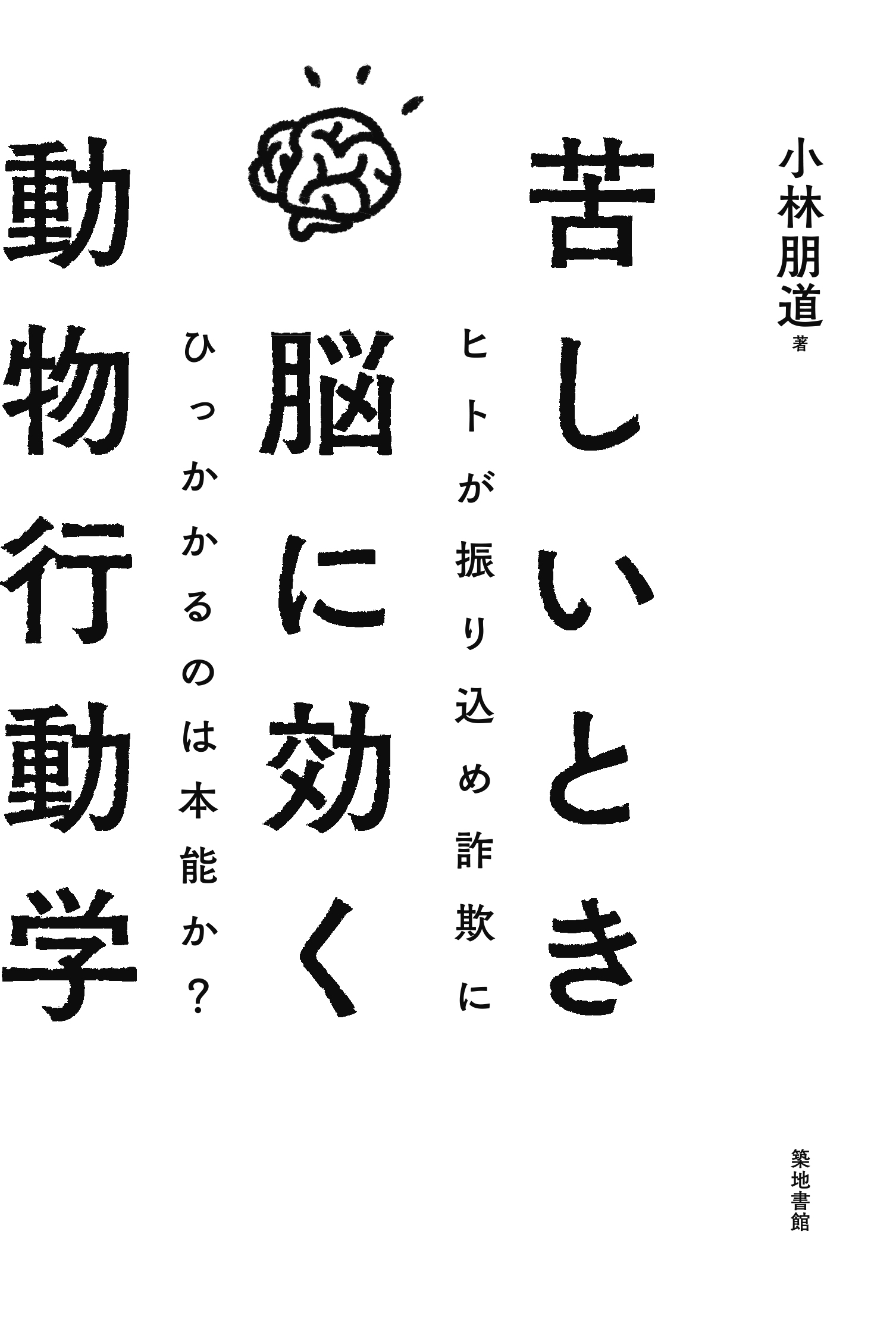

| ���ѕ����m���n 1,600�~+�Ł@�l�Z���@164�Ł@2022�N11�����s�@ISBN978-4-8067-1643-3 �����A����Љ100�l�̎�̏W�����𑗂�W�c�������Ȃ�A �U�荞�ߍ��\�ɂЂ�������Ȃ��l�͐����c���Ă��Ȃ����낤�B ���҂��ꂵ�ސ����ɂ����̐��̂��s���w�̎��_����ǂ݉��� �������т邽�߂̓�����������B �Ƒ��͕a�C�B �����܂�炸�A���܂��Ă���d���͐i�܂��B �����̎��������܂������Ȃ��B �R���ő��Ƙ_���̎w�����ɁA��w�̎ԂH�킫�̐ݒu���ɓ��Ă� �㕔�̃o���p�[�����Ȃ�ւ��ށB ����Ȃ��Ƃ������ɂ���Ă�����c�c�c�B ���Ȃ�ւ��ށB�|���B�s���ɂȂ�B ����ȂƂ������A�����s���w�E�i���S���w�̏o�Ԃ��B ���̕s���⋰���"�����E�ɐB�ɂƂ��ėL��"�ɍ�p����̂��H �Ƃ������_����l���Ă݂�B ���̎v�l���@��m���Ă��邾���ŁA�C���������N�ɂȂ�I �\�@�\�@�\ 2022/12/17�i�y�j�����V�����]�����w�ꂵ���Ƃ��]�Ɍ��������s���w�x���Љ�����܂����B �M�҂͓n粏\�N�q���i���l�j�ł��B |

���ѕ����i���₵�E�Ƃ��݂��j

1958 �N���R�����܂�B

���R��w���w�������w�ȑ��ƁB���s��w�ŗ��w���m�擾�B

���R���ō����w�Z�ɋΖ���A2001 �N�������w�u�t�A2005 �N�����B

2015 �N�������������w�ɖ��̕ύX�B

���͓����s���w�A�i���S���w�B

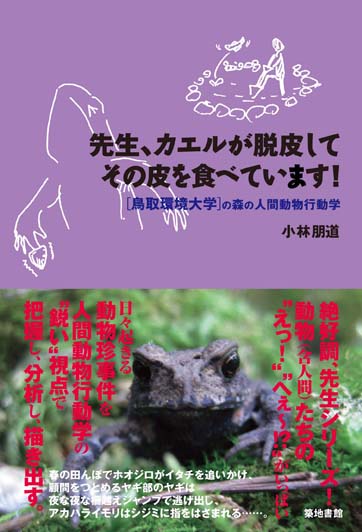

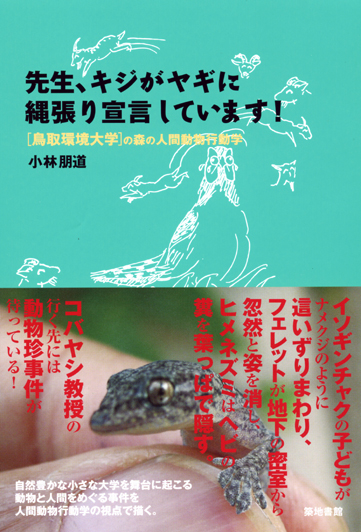

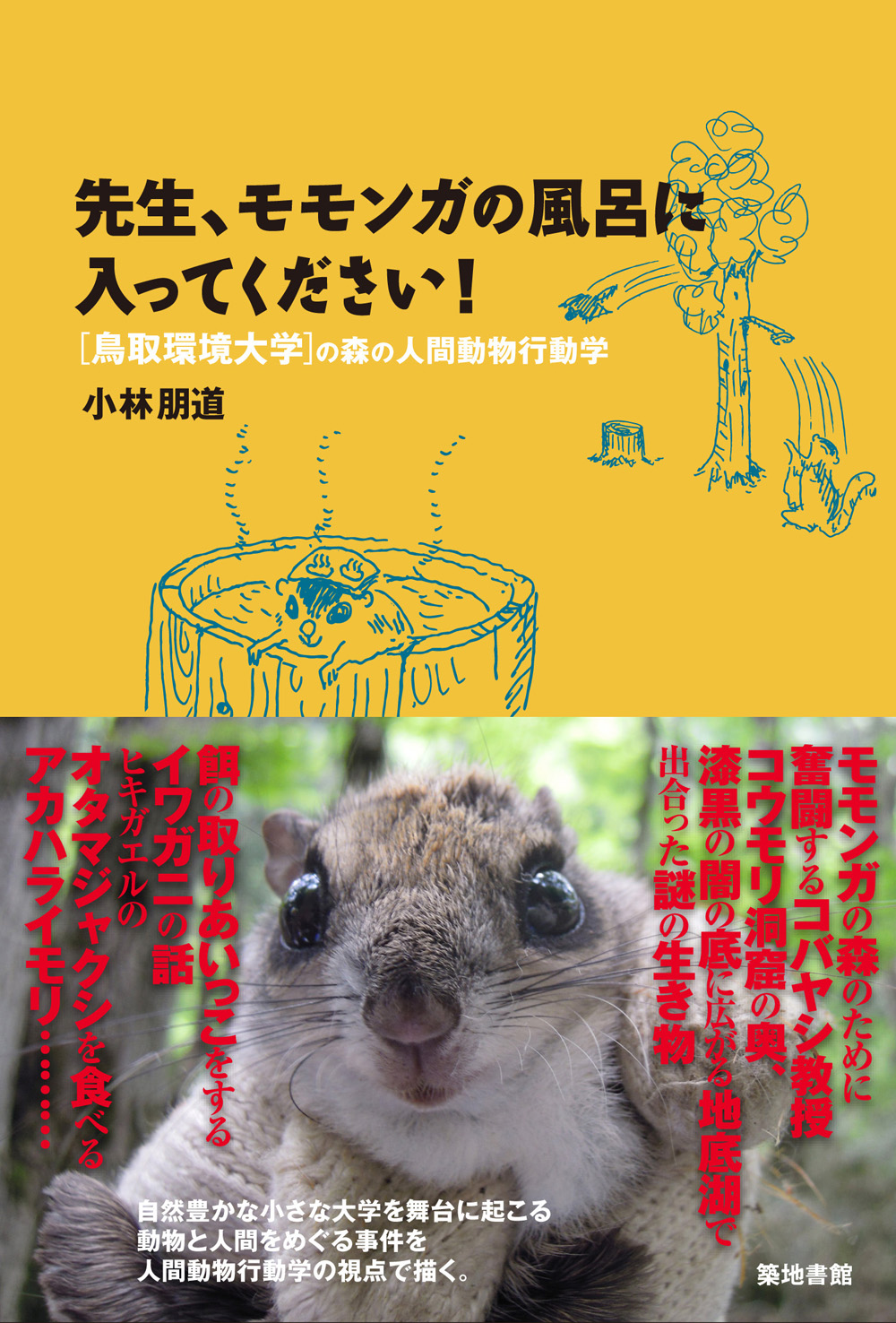

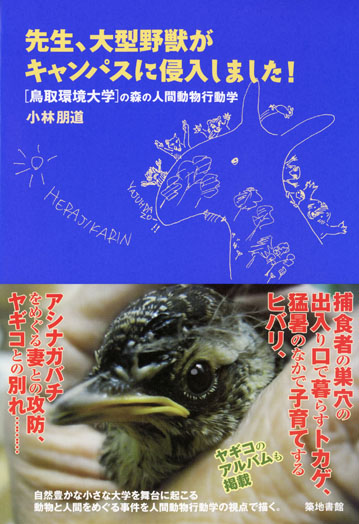

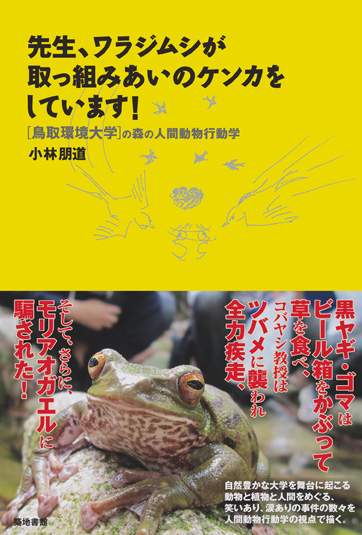

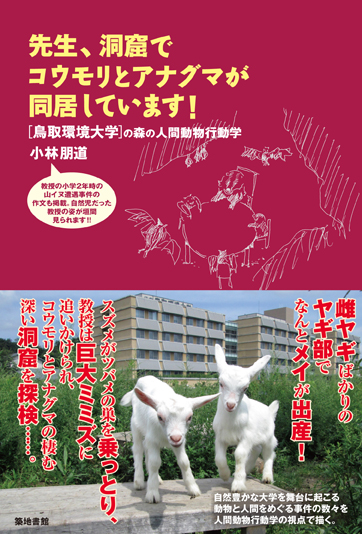

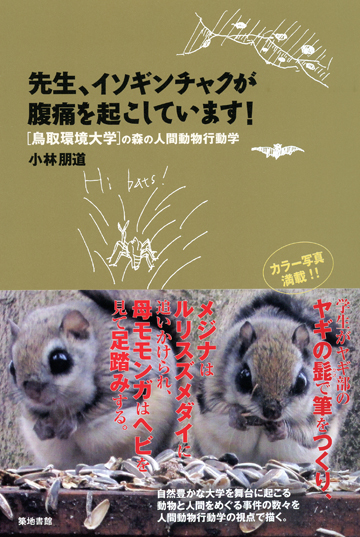

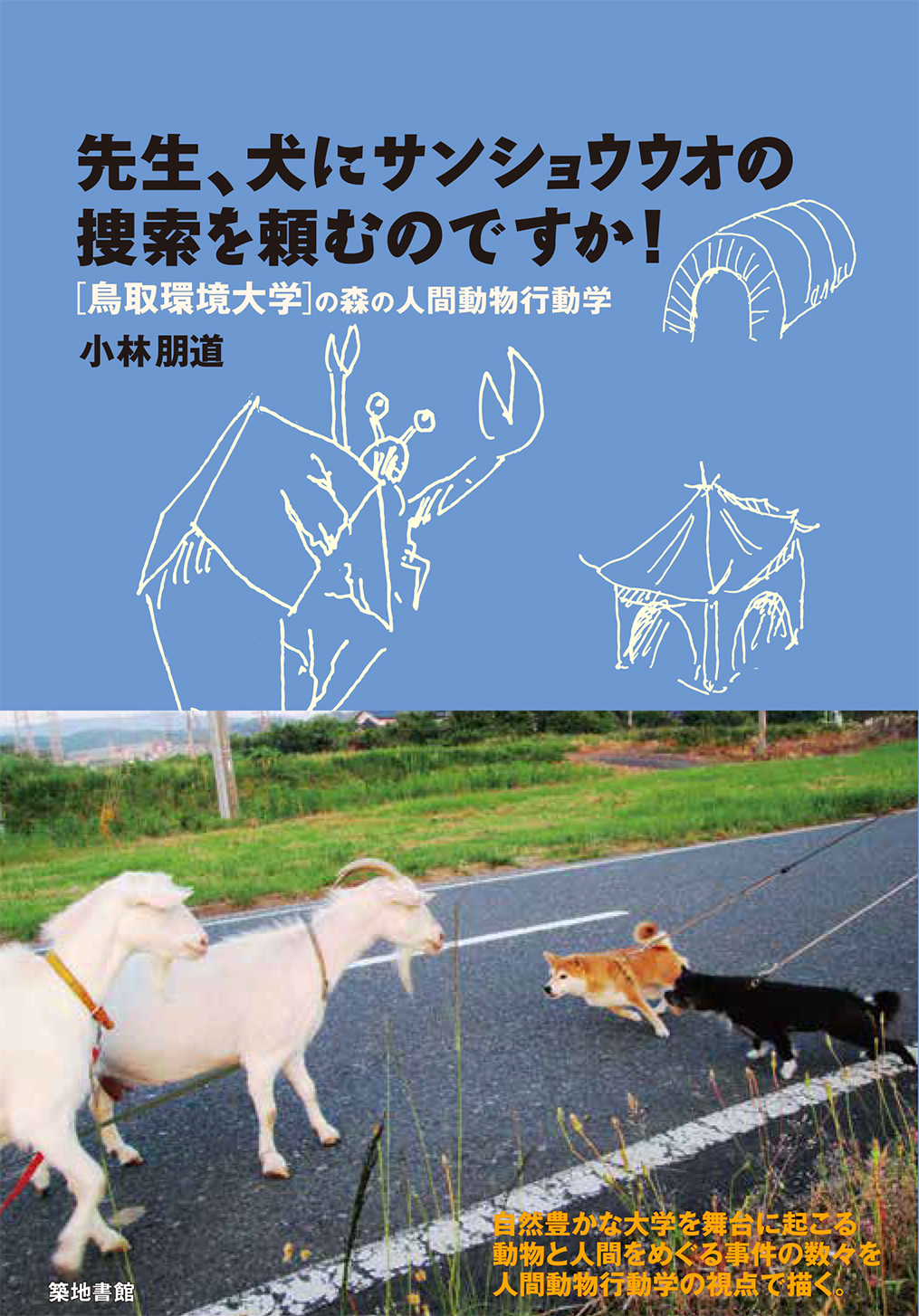

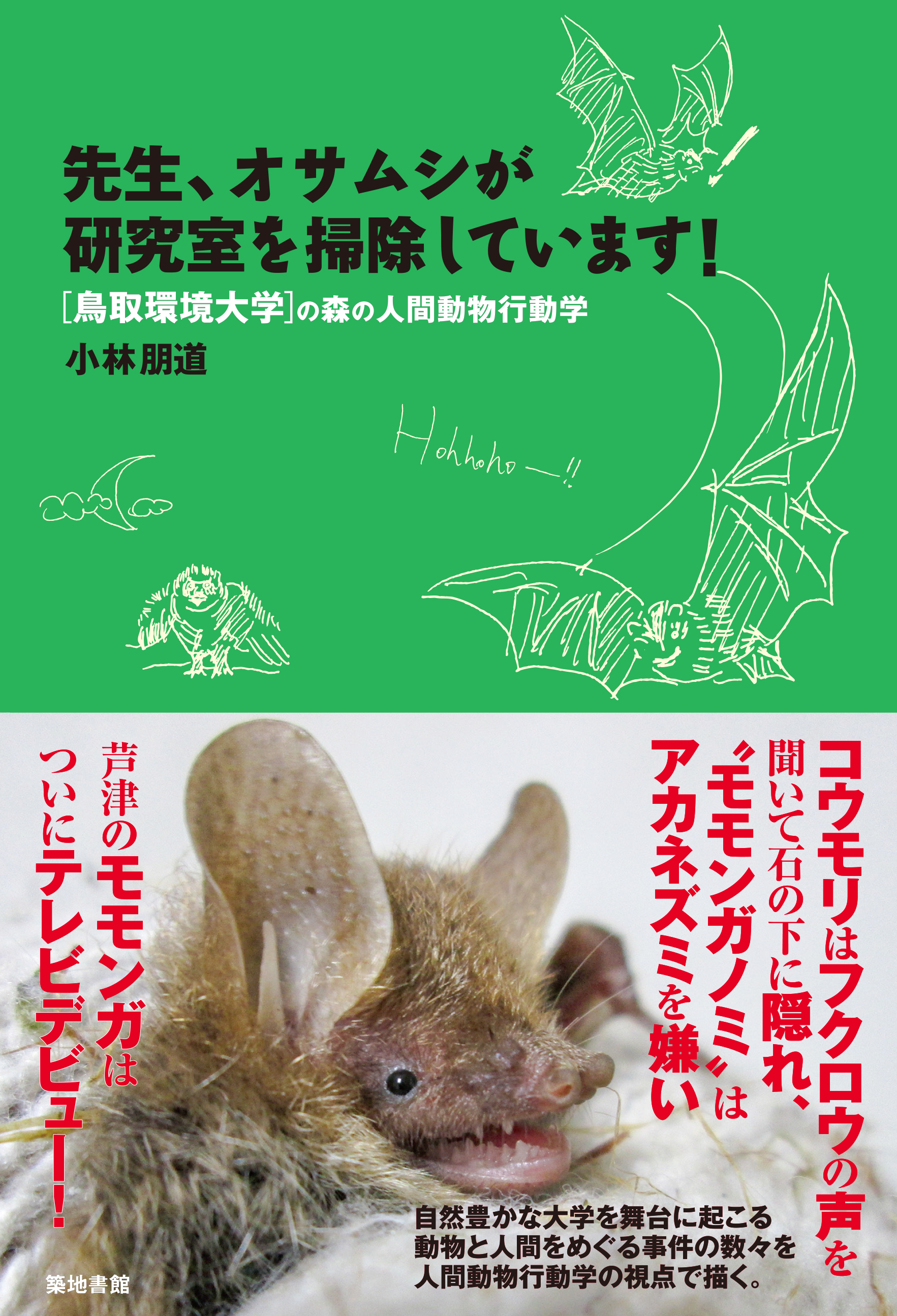

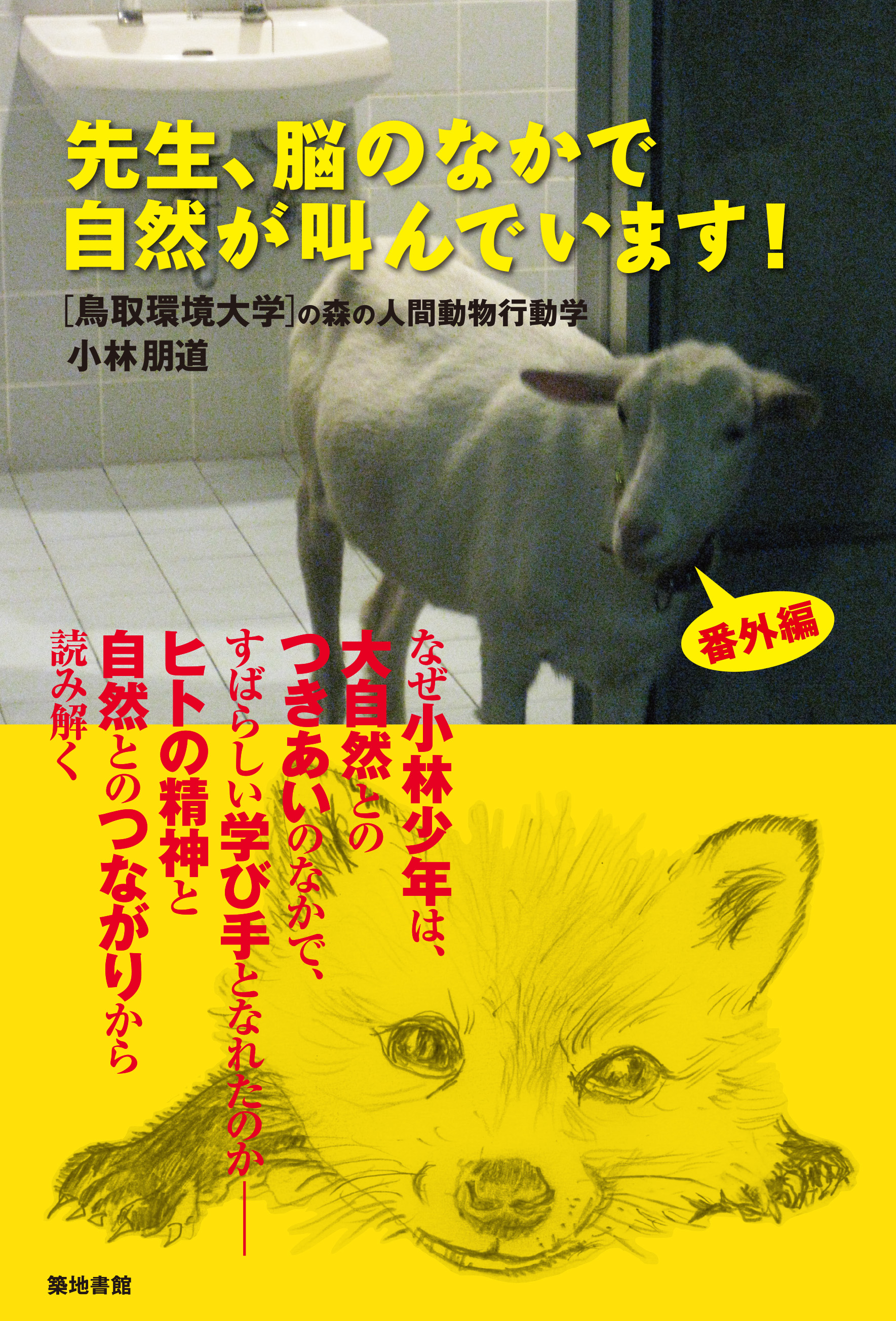

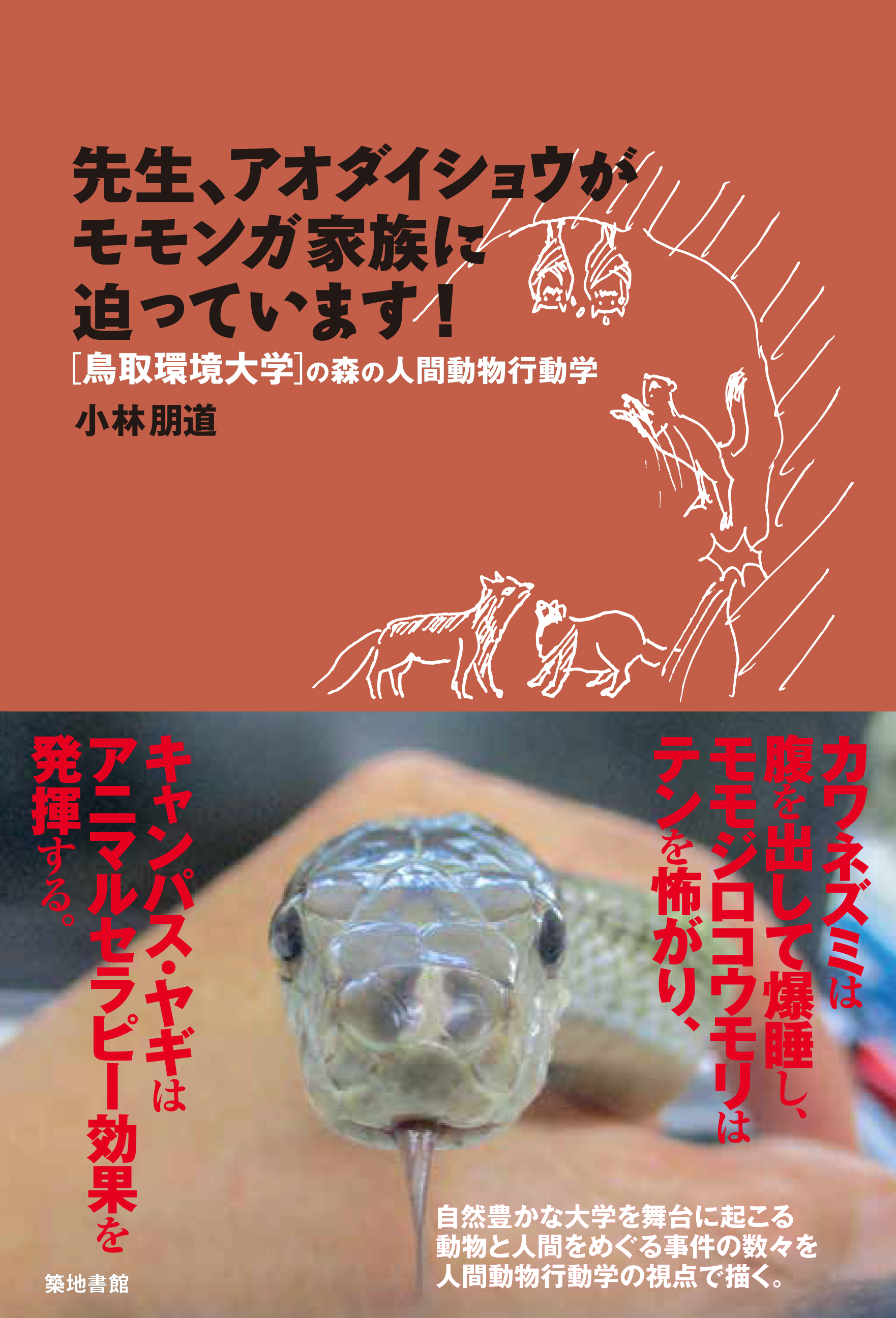

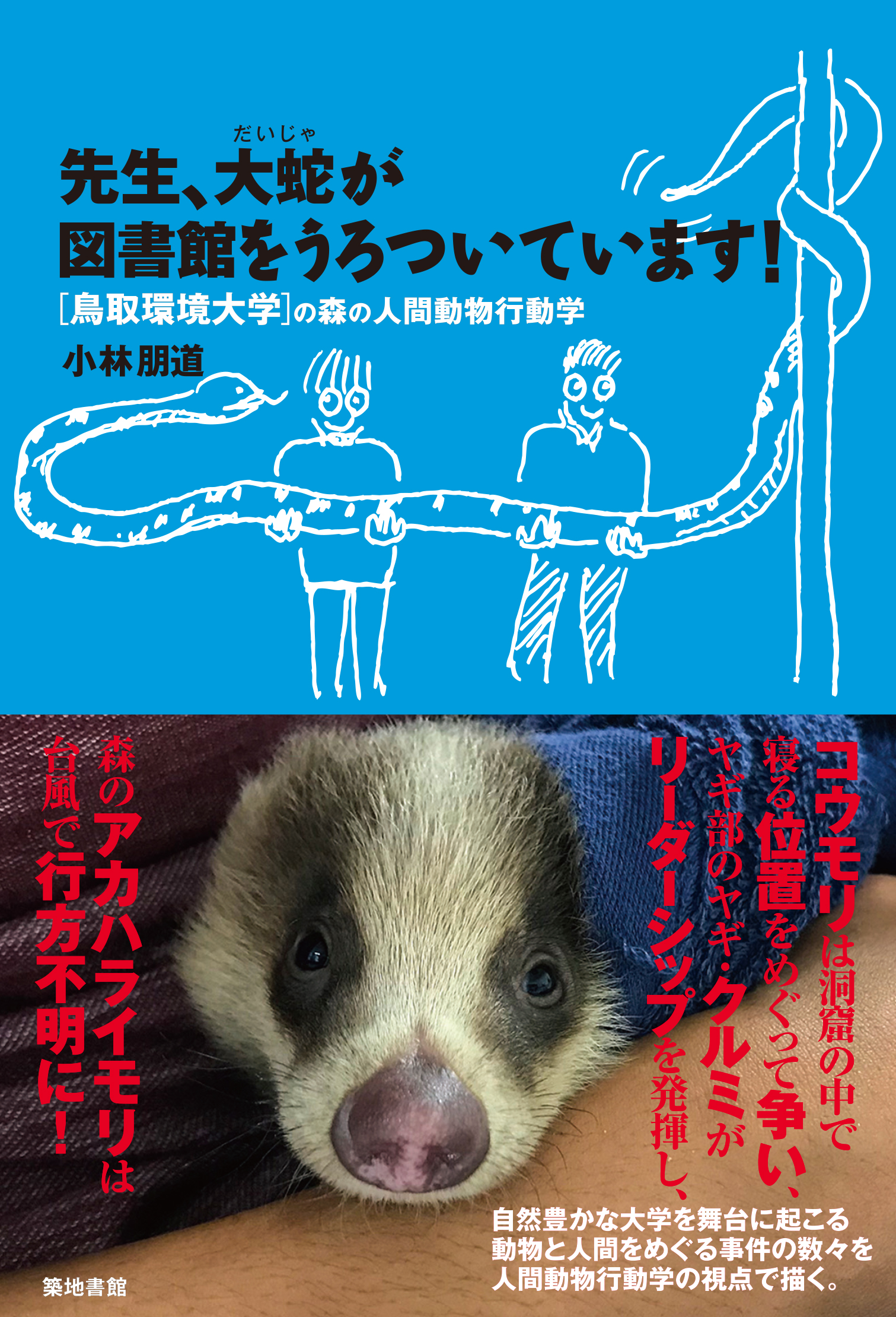

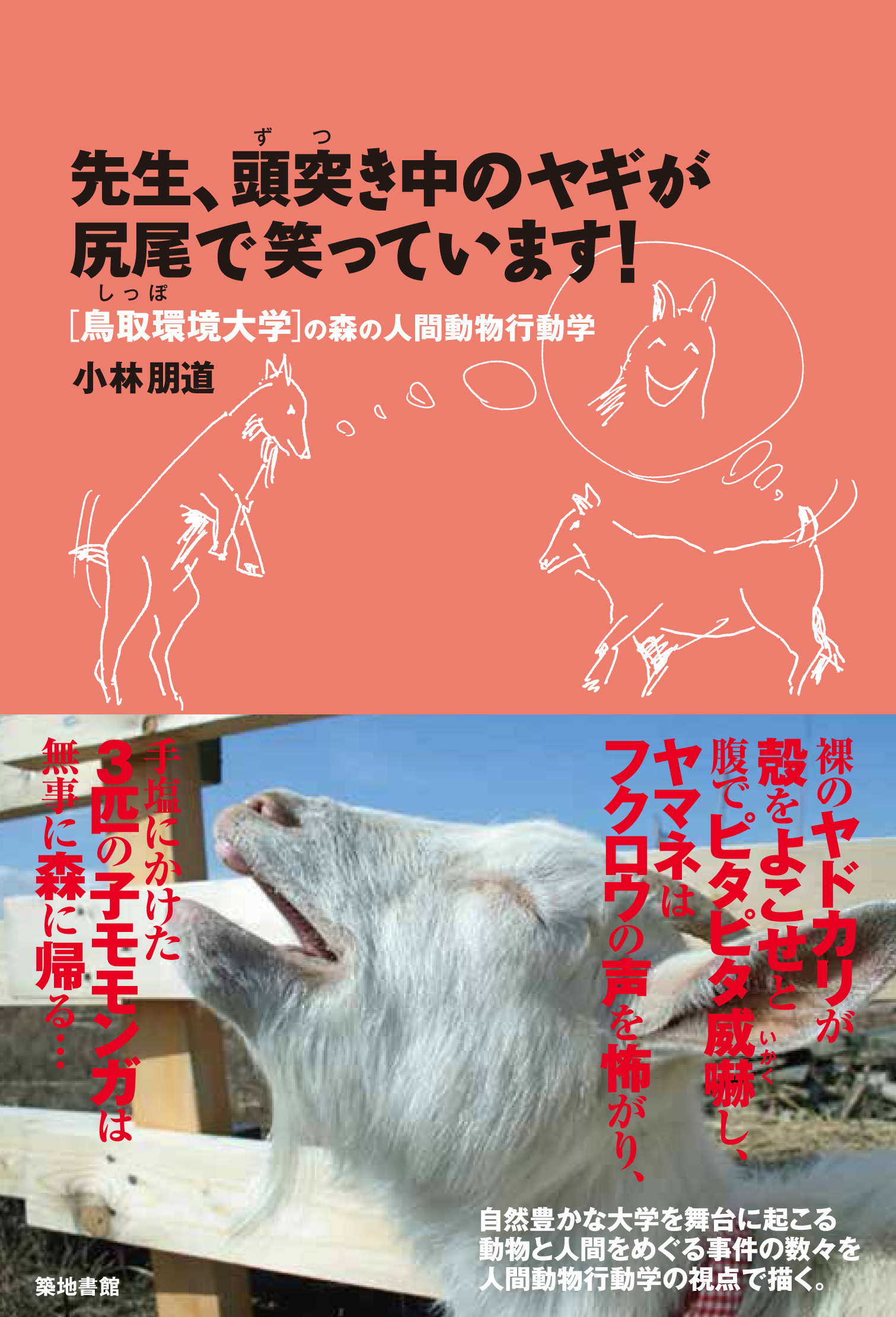

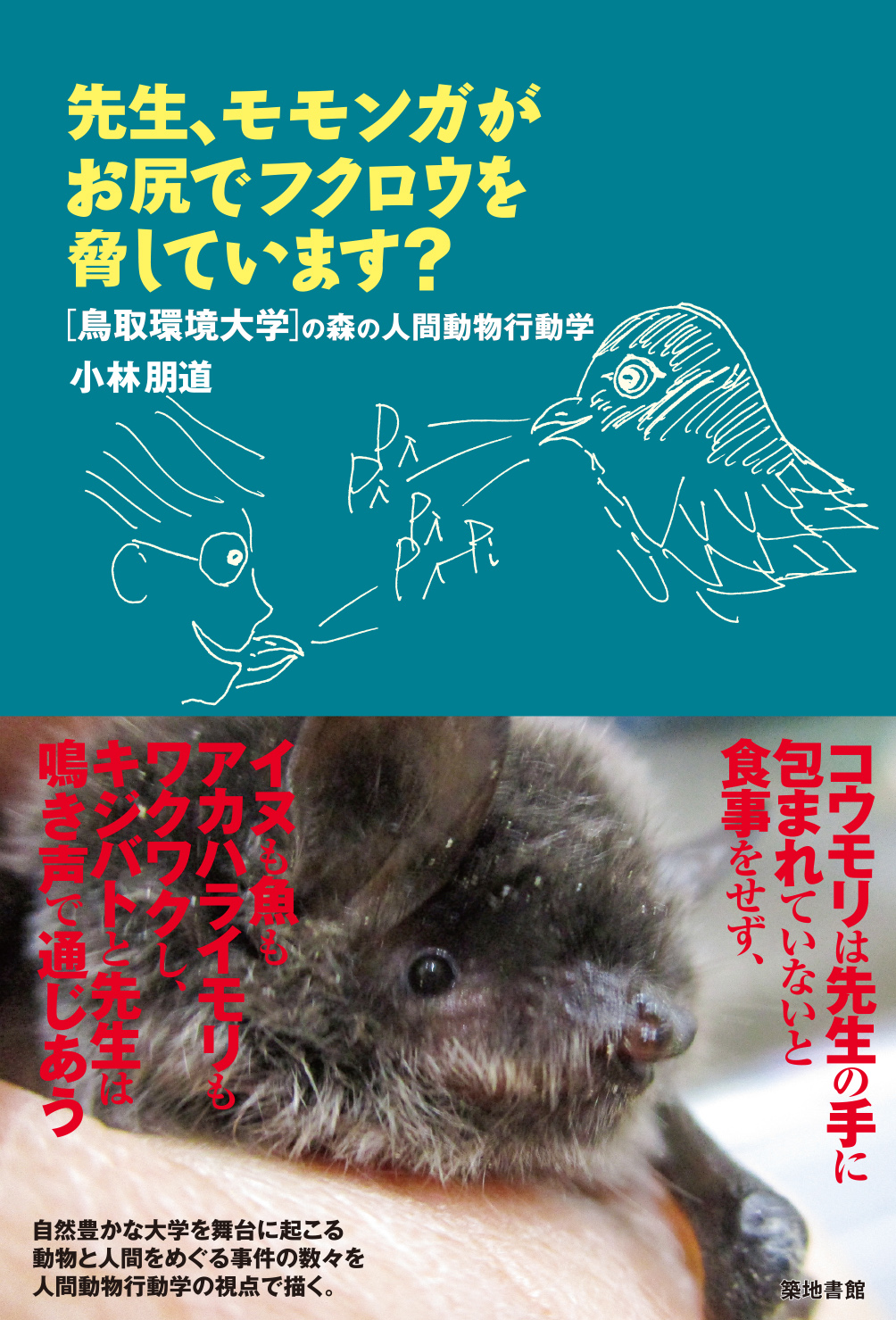

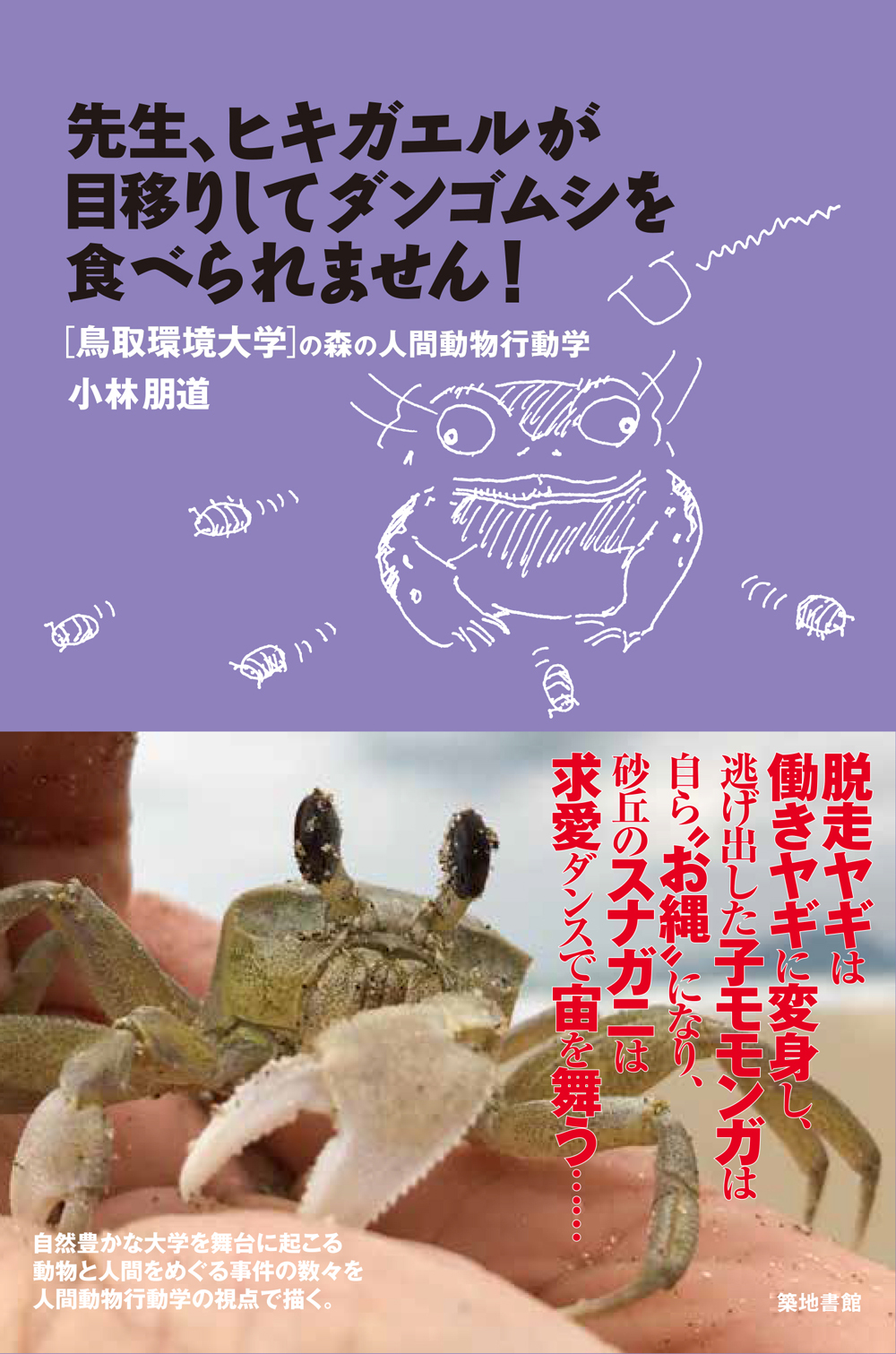

�����Ɂw���ȓI��`�q���猩���l�ԁx�iPHP �������j�A�w�q�g�̔]�ɂ̓N�Z������x�w�q�g�A�����ɉ�x�i�ȏ�A�V���Ёj�A�w�G�ł킩�铮���̍s���ƐS���x�i�u�k�Ёj�A�w�Ȃ����M�́A�ԍD���Ȃ̂��H�x�i�����V���o�Łj�A�w�i������w����x�i�t�H�Ёj�A�w�g�߂Ȗ쐶���������Ƃ̋�����S�͂ōl�����I�@�����s���w�ҁA�������K�ɓ{����x�i�R�ƌk�J�Ёj�A�w�搶�A����R�E�������L������ł��܂��I�x���͂��߂Ƃ���A�u�搶�I�V���[�Y�v�A�ԊO�ҁw�搶�A�]�̂Ȃ��Ŏ��R������ł��܂��I�x�i�ȏ�A�z�n���فj�ȂǁB

����܂ŁA�q�g���܂߂��M���ށA���ށA�����ނȂǂ̍s�����A�����̐�����ɐB�ɂǂ̂悤�ɖ𗧂��Ƃ������_���璲�ׂĂ����B

���݂́A�q�g�Ǝ��R�̐��_�I�ȂȂ���ɂ��Ă̌�����A���ӂ�X�̐�Ŋ뜜�����̕ۑS�����Ɏ��g��ł���B

�����R�n�̎R�����ŁA�c�����납��쐶���������Ƃӂꂠ���Ȃ���炿�A�C�����Ƃ��̂܂ܑ�l�ɂȂ��Ă����B1 ���̂��������ł��쐶�����Ƃ̇��𗬇��������Ȃ��Ƒ̒��������Ȃ�B

�����ł͋���̎��̗��_�h���Ǝv���Ă��邪�A�w����������̗͑͂��݂̂̌���h���ƌ����Ă���B

�c�C�b�^�[�A�J�E���g@Tomomichikobaya

�͂��߂�

���悻�Ҍ������̐i���S���w

����{�\�͑��d���A����{�\�͒�������

�U�荞�ߍ��\�ɂЂ�������l���P���N�O�̐��E�ł͐������т闝�R

�u�F�m�o�C�A�X�v�́u�P�O�O�l���x�̏W�c�ł̎�̏W�����v�ɂ�����K���I�Ӗ�

�����͉��҂Ȃ̂��A�S�ɂۂ��������

���\���N�O����ω����Ă��Ȃ�����l�̔]�Ɨ��ȓI��`�q��

�Ȃ����͇��L�L�[�b���ŁA���͇��u�[�o�[���Ȃ̂��H

�����s���w����̓���

�ꂵ���Ƃ��A�����s���w�̎��_����l��������

�u�w�ς���x�Ƃ����{�\�́A�����邱�Ƃ̌ւ�ׂ��ꕔ�v�Ƃ����m��

�]�Ƃ������̂���Ȃ��ӎ��Ƃ�����������̂�

�u�F�m���E�͎�ɂ���ĈقȂ�v�Ƃ��������s���w�̊�{���_����l����

�@���A���̓n���o�[�K�[�V���b�v�ɂ���B�X���ɂ͎������Ă킸���R�l�B����ł����ׂẴe�[�u���̏�ɂ̓v���X�`�b�N�̏����u����Ă���B

�@����Ȓ��ŁA�n���o�[�K�[�ƃR�[�q�[�𗊂�ŁA����������͂��߂��B��̂V���߂����B

�@�Ԃł����֗���r���A���̏��ʂ�Ƃ��A�O�����ɂ�������̃c�o�����Q��Ĕ��ł����B�q��Ă��I������̂�A������������l�O�i�꒹�O�j�ɔ�ׂ�悤�ɂȂ����ᒹ�������W�܂��Ă����̂��낤�B�����Ԃ̃t�����g�K���X�ɗ����Ă͂��Ȃ����ƁA���X�S�z���Ȃ���ʂ�߂����B

�@�Ȃ��Q��Ă����c�o�������̂��Ƃ��C�ɂȂ����̂��A�Ȃ����A�v���o�����̂��A���R�͂Q����i�ӎ��ɂ̂ڂ�Ȃ����R������̂�������Ȃ����j�B

�@�P�́A���ƌ����Łu�e�c�o���̇���ԘJ�����v���������Ă���w�������邩�炾�B

�@��̂P�O���߂��܂ŁA�m���ɁA�a��߂�A�q�i�����ɐH�ׂ����Ă���e�c�o�������邱�ƂɁA�܂�u�e�c�o���̇���ԘJ�����v�̌��ۂɐ��N�O����C�����Ă����̂����A���̌��ۂ���Ԃ���������ƒ����������_�����Ȃ����Ƃɂ��C�����Ă����B

�@����Ȃ���A���N�[�~�ɓ����Ă����w���̈�l���A�Ȃ�Ƃ��Ă����ׂ����Ƃ����B�e�[�}�����낢��l�������A�����Ȃ��Ȃ��ꏏ�ɒ����ł��Ȃ����ł��\���Ǝv���A�����[���e�[�}�������̂ŁA���̊w���Ɋ��߂��̂��B�w���͈ꐶ�����A�撣���Ă���B�@�������̐��ʂ�������ǂ����ł��b���������B

�@�����P�̗��R�́A�u���̏��ʂ�Ƃ��A�O�����ɂ�������̃c�o�����Q��Ĕ��ł����v�Ƃ������i�A�����Ă��̌��i�ƌ��т��u�e�c�o���̇���ԘJ�����v�ƁA�u�q�g������o����̖��邳�ɍ��킹�čs������悤�ɂȂ����v�Ƃ����o�������A�u�͂��߂Ɂv�̓��e�ƂȂ����Ă��邩��ł���B

�@�ǂݐi�߂Ă���������킩���Ă���������Ǝv���B

�@���́A����ׂ�̂͋��i�Ⴂ����͂����ł��Ȃ������̂Ɂj�����A���͂������͍̂D�����B

�@�d�����I���������́A�Q��O�̏����̎��Ԃɏ������Ƃ������̂����A�X���X���Ǝ��R�Ɏ肪�����i�R�ł���B����Ȃ��Ƃ�����킯�͂Ȃ��B��������Ȃ��Ƃ��������Ƃ����炻��͏d���a�C���j�A�i��������͖{�����j�y�����𖡂킢�Ȃ��珑�����Ƃ�����B�����玟�ւƕ��͂�������ŁA�M���i�ނ̂��B

�@�ł��������A�����ł͂Ȃ��Ƃ�������B���]���|�A�Ƃ܂ł͌���Ȃ����A�l���āA�l���āA�l���āA����ł��Ȃ��Ȃ����͂��o�Ă��Ȃ��ē�������āA�Ƃɂ�����J���Ȃ��珑�����Ƃ�����B

�@�O�҂̂悤�ȏ�ԂɂȂ邩�A��҂̂悤�ȏ�ԂɂȂ邩�́A�K�����������Ă�����e�ɂ͂��Ȃ��B

�@�悭�����b�ł͂Ȃ����B���ˎt�͋�J���ċ�J���āA���q�����Ċy����ł����ʔ����Z���t���l����c�c�c�݂����ȁi���Ƃ������Ȃ�}�Y�������肵�āj�B

�@�q�g�̍s���Ɋւ���A�����Ƃ��A���I�ȓ��e�̖{�������Ă���Ƃ����A�X���X���A�y���݂Ȃ��珑���邱�Ƃ�����B����A������D���ȓ����̂��Ƃ������Ƃ����A�Ȃ��Ȃ��҂�����̌��t�������炸�M���i�܂��A��J���ĕ��͂��Ђ˂�o�����Ƃ�����i���͂ǂ��炩�H�@�����܂ł́A�܁[�A�O�҂��ȁj�B

�@���āA�����{���̎��M�ɂƂ肩�������ŏ��̋C�����́A����Ȋ����������i�ȉ��̂悤�Ȗ��m�Ȏv�����������j�B

�@�Ȋw���A�ڂ������鑬�x�Ői�W���A�Ⴆ�A�����w�̕���ł͈�ʑ��ΐ����_�Ɨʎq�͊w�i���ꂼ��̐��ʂ́A���łɐ����̒��Ɏ�������Ă���j�̓������͍�����A���̂��ԁA���Ԃ́A�����I�ɂ���ꂪ�����鑶�`�Ԃ��ے肳����錻�݁i�����Ă��ꂩ��j�ł����Ă��A�����s���w�������Ă������̒m���͕ς��Ȃ����낤�B

�@�����̌`�Ԃ�s���A�S���Ƃ����������́A���̐������i���I�ɒa�������������̒��ŁA������ɐB�����܂������悤�ɓK�����Ă���B

�@�������A�q�g�������ł���B

�@�q�g�ɂƂ��Ắu�i���I�ɒa�������������v�Ƃ����̂́A�u���R�̒��Łi�X�̒��ł͂Ȃ��J���������Łj�P�O�O�l���x�̏W�c������A�݂��ɋ��͂��A��̏W�ɂ���ĐH�Đ����Ă����悤�Ȑ������v�ł���B

�@���������āA���z���ɂ�����̕\�ʂ̖ʐς��������Ȃ���s�⓮�A���̏K���ɑ��鋭���S�A���l�̐S��ǂݎ�낤�Ƃ��ǂݎ�������e�ɂ��������Ď����̍s�������߂鐫���Ȃǂ��A��`�q�ɁA���i�̍\����]���_�o�n�̔z���̐v�}�Ƃ��ď������܂�Ă���i�v�}�Ƃ��Ă̈�`�q�̎��Ԃ��킩���Ă���j�B

�@���̂悤�ȓ������A��܂��ɁA�u�{�\�v�ƌĂڂ��B

�@���̖{�\�̒��ɂ́A�u���ʊW�v�Ƃ������ɉ����āA�Ώۂ��Ȋw�I�Ɂi���Ȋw���Ƃ́A�����𗧂āA���e�X�g�ɂ���ĉ��������Č������������e�ɍ��߂Ă����s�ׁj�������Ă����A��ʓI�Ɂu�����v�ƌĂ��������܂܂��B

�@�����́A�q�g���i���I�ɒa�������������̒��ŋN����V�������ۂȂǂɑΏ����铭����S���Đi�������ƍl������B

�@���������{�\�ɂ́A�Ⴆ�A���t�̒��̐����ʂ����肷����ƍA�̊�������������A������q�g������߂��肷��悤�ȁA���łȖ{�\������A���ʊW�̗����ɉe�����ė}���ł���悤�ȏ_��Ȗ{�\������B�Ⴆ�A�����́A�q�g���i���I�ɒa�������������ł͑�������@������A����ԈႦ�Ζ��𗎂Ƃ��\�����������Ɛ��@�����i�Łj�w�r�ɑ��|����������{�\���A���Ȃ������Ă���A���̎ʐ^��f�������������ł���������B�������A�i���Ȃ��Ƃ�����̐�i���ł̐������ɂ����Ắj�Ńw�r�Əo�����@��͂قƂ�ǂȂ��Ƃ�������A�|���������Ă��܂����R�Ȃǂ𗝉����邱�Ƃ�ʂ��āA���X�Ƀw�r�ɑ��鋰�|�{�\��ቺ�����邱�Ƃ��\�ł���B

�@���̂悤�ȏ���Ձi�ӂ���j�����Ƃ��A���́i����A����������ł͂Ȃ��A���Ȃ��Ƃ������̓����s���w�҂́j���̂悤�ȁA�����̖����ɂƂ��ďd�v�ȃe�[�}�������Ɗ����Ă����B��ЂƂ̎���ւ̑Ώ��Ƃ͕ʂɁA�S�̂��т����ՓI�Ȗ��ɑ�����j�̂悤�Ȃ��̂�p�ӂ��Ă����ׂ����B

�@�����́A�����ɉȊw�̗͂ɂ���āA���R���⋏�Z���Ȃǂ��܂ސ�������傫���ω������A���̕ω��́A�q�g�̐�����q�g���m�̊W�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ������I�Ȋ��ɂ��y��ł���B

�@�`�h���܂ނh�s�̐i�W�ɂ��n���S�̂ɒ���߂��炳�ꂽ�����̃R�~���j�P�[�V�������A�ی��̂Ȃ����擾�\���Ȃǂ������ł���B

�@�q�g���u�i���I�ɒa�������������v�ɓK�����������A���̐v�}�ł����`�q�i�^���p�N���̈Í��ɂȂ��`�q�����Ŗ�l���j�����������킹�Č���Љ�̐V�������ɓK�������Ԃɕω�����ɂ́A���Ԃ��Z������̂��B

�@���̓������A����Љ�̊��ƍ���Ȃ��Ȃ�A�܂�����ꂪ�����Ă���{�\�ł͑Ώ��ł��Ȃ���Ԃ��A���������������܂�Ă��邱�Ƃ́A�ے肵�悤���Ȃ��������B

�@�������A������P���N�O�A�P�O�O�O�N�O�A�P�O�O�N�O�̎Љ�Ɣ�ׂ�ƁA��l�ЂƂ�̃q�g�̋ꂵ�݂̂��ƂɂȂ�A�Q��ɂ�鎀�A�a�C�ɂ�鎀�i���ɓ��c���̎��j�A�푈��\�͂ɂ�鎀�Ȃǂ́A����Љ�ł͊i�i�Ɍ������A������P�O�O�N�O�ɂ��ǂ肽���Ƃ͎v��Ȃ����낤�B

�@���̓_�́A�����Ƃ��Ă�������Ɨ������������ŁA�ł��A�e�l�����{�\�ƎЉ���Ƃ̃Y���ɂ���Đ��ݏo����Ă���[���ꂵ�݁A�����ɂ������ǂ����P���Ă����̂��A����͍���A�܂��܂��d��ȃe�[�}�Ƃ��ĔF�������ׂ����Ǝv���̂��B���̖��́A���ꂩ����A���̑傫���𑝂��Ȃ���m���ɑ����Ă������낤�B

�@���X�����Ȃ������A�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ��A�����A�{���������͂��߂����@�̂悤�Ȃ��̂��B

�@�ł��A���B

�@���ꂪ�܂��q�g�̓����i�������̓����H�j�Ȃ̂��Ǝv���̂����A�����i�߂邤���ɁA�ŏ��̓��@�Ƃ������Ė��W�ł͂Ȃ��̂����A������ƃY�����悤�ȓ��e�����������Ȃ��Ă����B

�@�Ⴆ�A�����A���݁A�Ȋw�̒��ŁA�d��Ȗ�肾�ƍl���Ă���e�[�}�̂������ł�������A�����āA�����Ă���Ԃɂ́A�����Ȃ��Ƃ�����A�ƂĂ��ꂵ���Ƃ��ɁA�n�^�ƁA���̂悤�Ȃ��Ƃ��v�����̂��B

�@��������܂ňꐶ�������g�݁A����Ȃ������Ă����������s���w�́A�܂��ɁA�ꂵ��ł��鎄�ɂ��āA�����x���Ă����A�ǂ�Ȓm�������̂��낤���B�����������A�܂��Ɏ����̐��ɒ��ڊW���鎖�ۂ��e�[�}�ɂ��ׂ��ł͂Ȃ����A�ƁB

�@����͔����A�����Ă���[�[�A�Ƃ������тł���A�����́A�����s���w�Ƃ����w��̎育�������ق��������ƌ����悢�̂��B

�@�n���o�[�K�[�V���b�v�ŁA�S���ĔS���āA�ȏ�̕��͂������������B

�@�悭�������A�Ǝ�����J�߂Ă��������C�����ɂȂ������A���ɂ͏\���ɂ킩���Ă����B

�@�����[�����ӂ��Ă���̂́A�z�n���ق̕ҏW���̕��������B

�@���ɂ́A�ŏ��̓��@����������i�H�j����Ƃ͂����A�Y�������e�̏͂�����A�����𑩂˂Ĉ�̖{�Ƃ��ďo�łɂ܂ł������Ă����������ҏW���̕������ɂ͐S���犴�ӂ��Ă���B

�@�ł����\�A�����{���Ǝv������������B

�@�ŋ߁A�u�I���v�Ƃ������t���悤�ɂȂ����B

�u�����������Ƃ́A�Ƒ��Ȃǂ̂��Ƃ��l���Ă��낢��ȏ��������Ă���l������B�ց[���A�������肳��Ă���ˁ[�B���h�Ȋo�傪�ł��Ă�ˁv�Ǝv���Ă����B��������A�������������Ƃ��Ɏc�����Ƒ��Ȃǂ̂��Ƃ��l���Ă��邪�A����͂���Ƃ��āA����������ł������Ɏc���������Ղ̈�Ƃ��āA���ʂ܂łɏ����Ă��������������e�̖{�ł���B

�@�Ō�ɂȂ������A�`���ɏ������ȉ��̕��͂̈Ӗ��A�킩���Ă������������낤���B

�@�c�c�c���̌��i�ƌ��т��u�e�c�o���̇���ԘJ�����v�ƁA�u�q�g������o����̖��邳�ɍ��킹�čs������悤�ɂȂ����v�Ƃ����o�������A�u�͂��߂Ɂv�̓��e�ƂȂ����Ă��邩��ł���B

�@�c�o���́A�l�Ԃ�����o�����u���邢��v�Ƃ������ɁA�{���ނ炪�����Ă���{�\�����āA�s������悤�ɂȂ����̂��B

�@���āA�ł́u�͂��߂Ɂv���I����B�I���邪�A���̂P�_���A�c�o���̕��̂悤�ɊF����̓���ɗ��Ƃ��Ă��������B

�@�Ȋw�́A�����𗧂ĂČ����Ŏ������i�N�w�ł����s����v�l�ɂ��������v�l�����̏ꍇ�����邪�j�A������^���ɂ��߂Â��邱�Ƃ��J��Ԃ��A�i���ɑ�����Ƃł���B�{���̒��ł��A�Ƃ���ǂ���ɏ��������i�Ⴆ�u�������̑唼���A�\���A����̌̂ƃX�L���V�b�v���Ƃ邱�Ƃ��Ȃ��A���t���������邱�Ƃ��Ȃ�������̂ɁA���炩�́A���ɁA�]�Ƃ�������̔��B�Ƀl�K�e�B�u�i�Ȋ펿�I�e�����Ȃ������ƍl����ق����Ȋw�I�ɂ͕��������B�ȏオ���̉������v�j�A�]�̃N�Z�i�o�C�A�X�A��j�̓��e�Ȃǂ��܂߁A�܂��܂����ꂩ��i���ɉ��P����Ă��������ł���B�����ɂ���ẮA�u���͈Ⴄ�ȁv�Ǝv������̂����邾�낤�B���������n�ȏꍇ�����邵�A���������������ۂ́A���ׂĂ̌̂ŏ�ɓ����悤�ɋN���邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ����炾�B

�@����A���i�K�̉����ɂ��������āA���̒��Ō����鎖�����ۂ⎩�����g�ɋN���������Ƃ����[���������悤�Ƃ��A���悢�������Ă��悤�Ƃ���̂��[�֏��Ȃ̂��Ǝv���B�@�������Ύ����邱�ƂȂ��A�����������ɂ������������͂Ɏ����X���A�V���������A�^���ɂ��߂Â���������m���Ă������������B

�@����Ȗ{�ɂȂ�Ζ]�O�̊�тł���B

���ł����Ȃ��Ƃ����܂������Ȃ��낤�B

�Ȃ����̐l�Ƃ���Ă���悤�ȋC������B

����Ȃӂ��ɔY���Ƃ͂���܂��H

����͂��́A�q�g�̔]�i�{�\�j���u���R�̒���100�l���x�̏W�c�������Ď�̏W���s�������v�ɐi���I�ɓK�����Ă����ɂ�������炸�A���オ���̊��Ƒ傫�����ƂȂ��Ă��܂������Ƃ��琶�܂�Ă���̂ł͂Ȃ����c�c�c�B

�����A���オ100�l�̎�̏W�����𑗂�W�c�������Ȃ�A�U�荞�ߍ��\�ɂЂ�������Ȃ��l�͐����c���Ă��Ȃ����낤�B

����{�\�͑��d���A����{�\�͒�������B

�s���o�ϊw�ł悭�g����u�F�m�o�C�A�X�v�́u100�l�̏W�c�ł̎�̏W�����v�ɂ�����K���I�Ӗ��B

���\���N�O����ω����Ă��Ȃ�����l�̔]�Ɨ��ȓI��`�q���c�c�c�B

�{���ł́A���Ҏ��g�̋ꂵ�݂�ԗ��X�Ɍ��Ȃ���A������s���w�҂Ƃ��ĕ��͂��A�{�\�ƎЉ���Ƃ̃Y���ɂ���Đ��ݏo����Ă���[���ꂵ�݁A�����ɂ����̐��̂��s���w�E�i���S���w�̎��_����ǂ݉����A��������т邽�߂̓����������܂��B