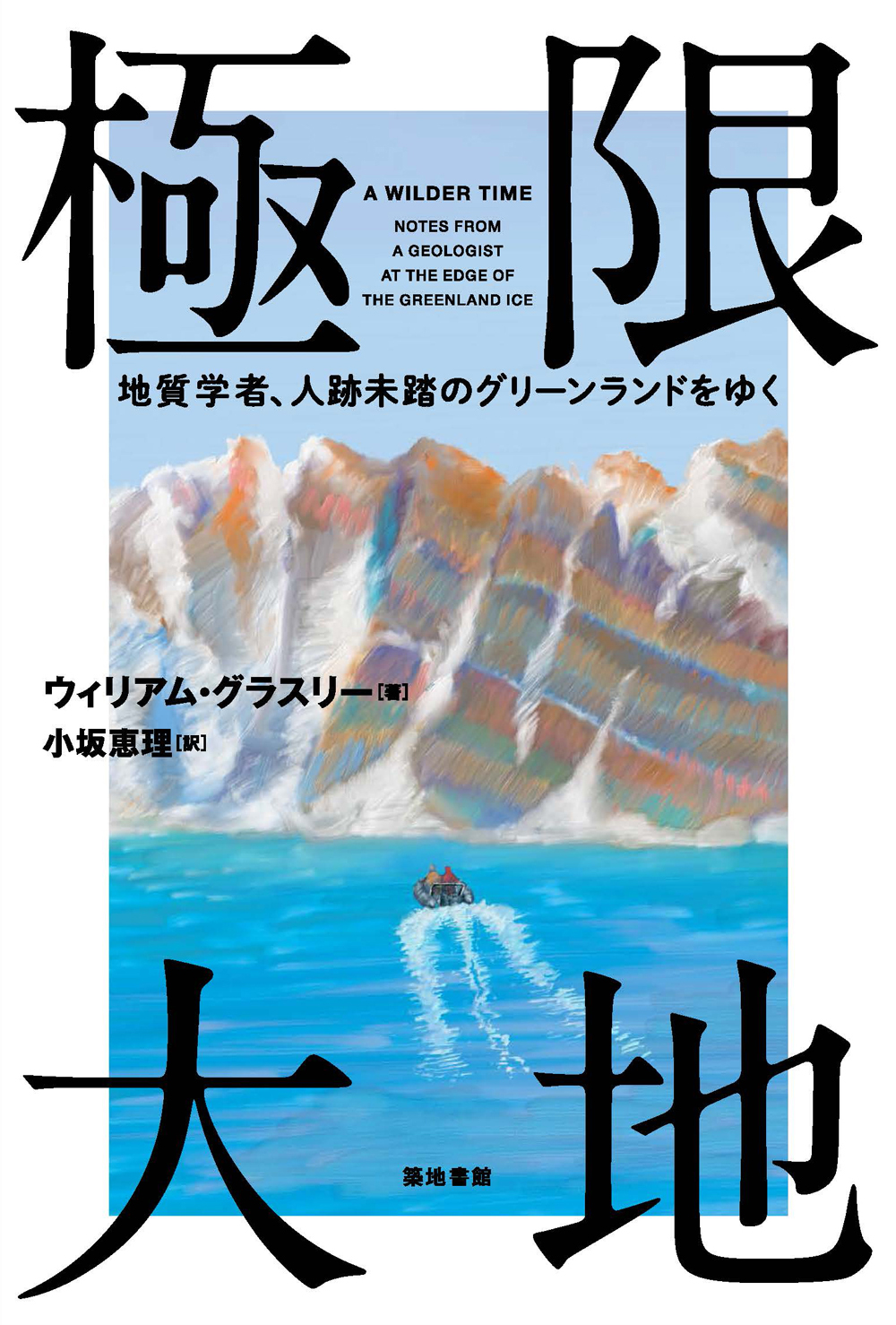

極限大地 地質学者、人跡未踏のグリーンランドをゆく

| ウィリアム・グラスリー[著] 小坂恵理[訳] 2,400円+税 四六判 240頁 2022年6月刊行 ISBN978-4-8067-1637-2 人間は、人跡未踏の大自然に身をおいたときに、 どのような行動をとるのか。 氷壁とフィヨルドの海岸に囲まれたグリーンランドで、 地質学者は、何を見、何を感じたのか。 地球科学とネイチャーライティングを合体させて 最高のノンフィクションとたたえられたジョンバロウズ賞受賞作。 [原著書評より抜粋] 美しい文学的文章には……真摯な内省と科学的知識の裏付けがある。 『極限大地』に登場するのは、ほぼ前人未踏の大昔の世界だ。 いまや地球の変化は加速する一方だが、太古の時代の神秘がここには未だに残されている。 本書は文学、科学、哲学、詩のすべての要素において、ネイチャーライティングの傑作の資質を備えている。 ごく繊細なタッチによって、美と学問が稀に見るほど絶妙に組み合わされている。 ――ジョン・バロウズ賞審査員評 著者は知覚の性質と人間の精神について熟考したうえで、 グリーンランドの構造のドラマチックな物理的特徴を描写しながら、 長期にわたる遠征で体験したスリリングな冒険を回想している。 ――サイエンティフィック・アメリカン誌 陸地と北極海の境界がぼやけ、凍るように冷たく澄みきった海が広がり、 その鏡のように滑らかな表面を流氷が漂い、静寂が支配する場所を、著者は見事に再現した…… 太古に関するこのストーリーの視点には、ただただ驚かされる…… グリーンランド東部について著者が抱いた鮮烈な印象からは、 サイエンスライターのほとんどとは無縁な試みに取り組んでいることがわかる。 すなわち、自らの快適な空間という領域にとどまらず、未知の領域にまで足を踏み入れている。 ――ネイチャー誌 ―――――――――――――――――――――――――――――― 『極限大地』におきまして、本文中の表記に誤りがございました。 お詫びして訂正いたします。 以下をクリックしてください。 極限大地正誤表 ―――――――――――――――――――――――――――――― |