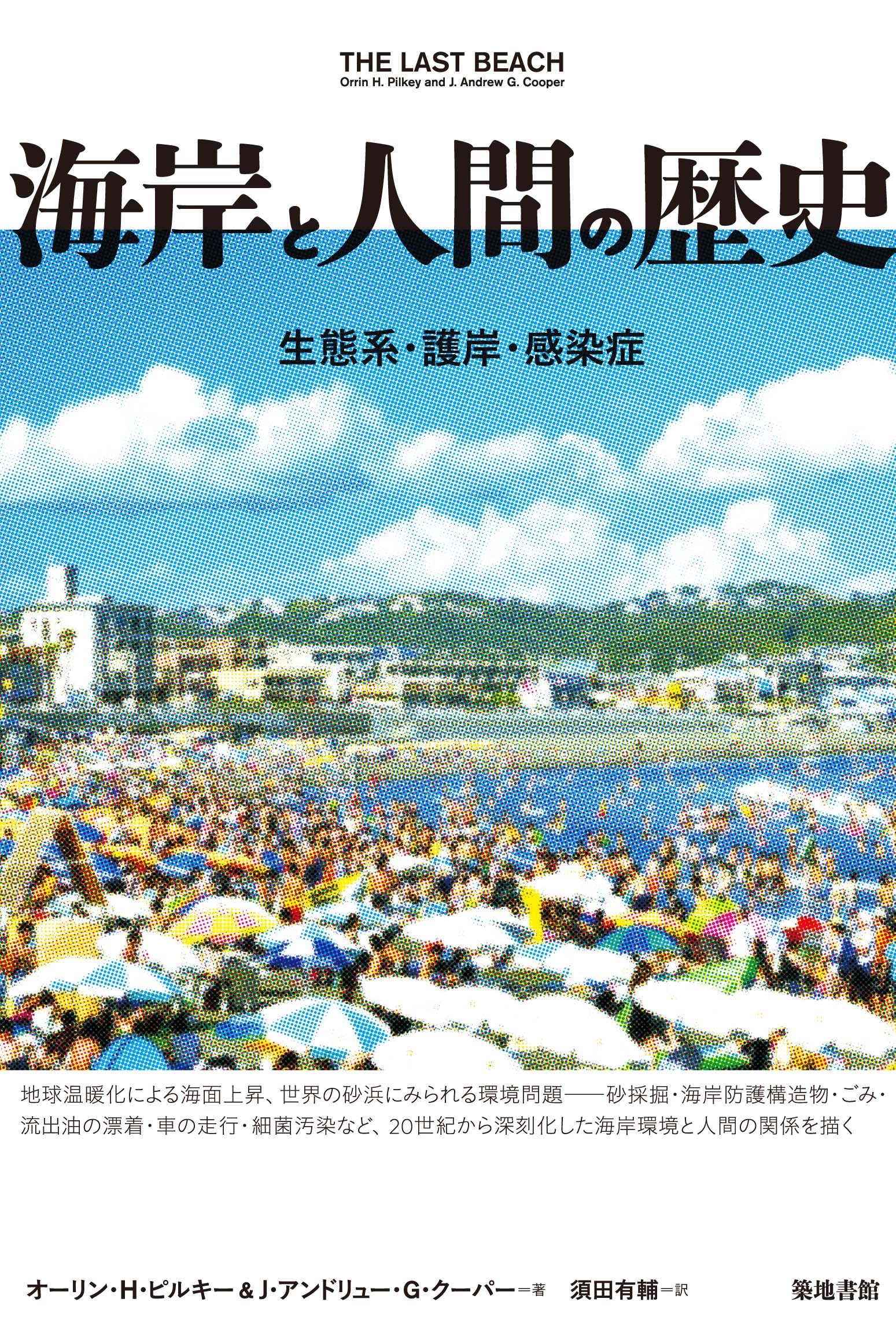

海岸と人間の歴史 生態系・護岸・感染症

| オーリン・H・ピルキー & J・アンドリュー・G・クーパー[著]須田有輔[訳] 2,900円+税 四六判上製 328頁 2020年6月刊行 ISBN978-4-8067-1602-0 人は砂浜とともに生きるのか? 砂浜を殺すのか? 地球温暖化による海面上昇で影響を受ける沿岸部の地域社会に警鐘を鳴らすとともに、 世界の砂浜にみられる浜の環境問題 ――砂採掘、海岸保全構造物、ごみ、流出油の漂着、車の走行、細菌汚染などを 具体例をあげてわかりやすく解説し、 経済活動を優先するのか、自然環境を優先するのか、 理想と現実のはざまで問題を投げかける。 日本の砂浜にも共通する問題であり、 海に囲まれた日本に暮らす人々にとって重要な視点を提起している。 今、世界的に砂浜の価値を見直す機運が広がるなかで、 これからの浜のあり方を考えるうえでの指針となる。 【原著書評より】 私たちは、寝転んだり、のんびりと時間を過ごすのに浜を利用してきた。 しかし、これからもずっと浜がそんな場所であってほしいと望むなら、 私たちは立ち上がり、私たちの声に耳を傾けてもらうべきだろう。 本書は、地球上で最も愛されるべき生態系に関する、たいへん興味深い、新たな情報を発信している。 ―――ビル・マッキベン(タイムズ誌で世界最高と称された環境ジャーナリスト) 世界の浜の窮状に関心をもつ人なら誰もが読むべき本である。 海岸工学エンジニア、海岸事業者、デベロッパー、政治家、ビーチフロント資産の所有者に、 勇敢にも真正面から立ち向かい、彼らが世界の浜に及ぼす負の影響を本書は痛烈に批判している。 ―――アンドリュー・ショート (シドニー大学地球科学部、砂浜生態学に多大な影響を及ぼしたモルフォダイナミクス(morphodynamics)の観点から浜のタイプ分けを提唱した一人) |