魚の自然誌 光で交信する魚、狩りと体色変化、フグ毒とゾンビ伝説

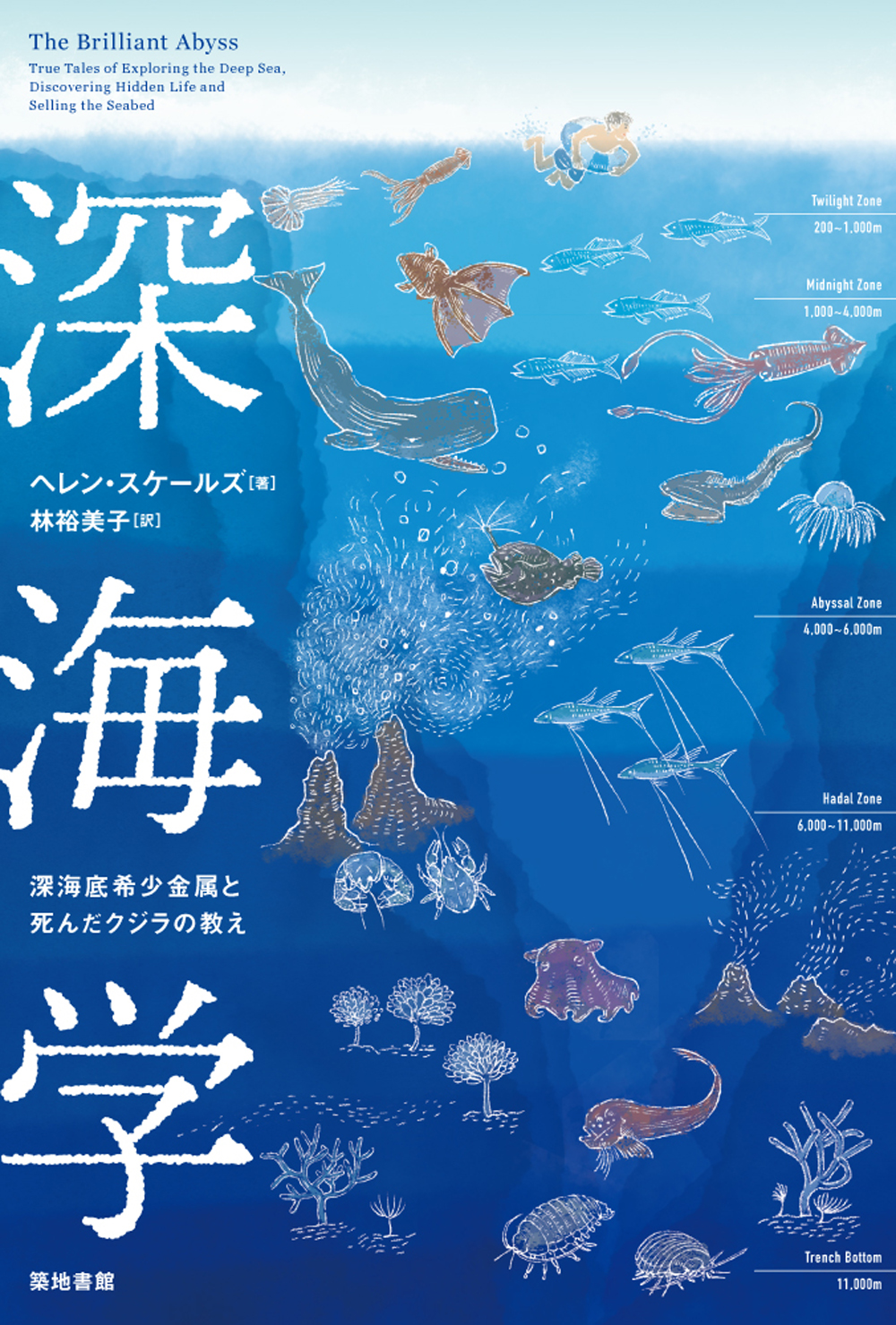

フタスジリュウキュウスズメダイ  ホウセキキントキ | ヘレン・スケールズ[著] 林裕美子[訳] 2,900円+税 四六判上製 368頁+口絵16頁 2020年1月刊行 ISBN978-4-8067-1594-8 体の模様・色はなんのためにあるのか、 浮袋が先か肺が先か、 ナマズはハトの捕まえ方をどのように学ぶのか、 群れの中で魚どうしぶつからないのはなぜか、 大きな口で丸呑みする捕食者からいかに逃れるのか、 フグはなぜ自分の毒で中毒しないのか。 世界の海に潜って調査する気鋭の魚類学者が自らの体験をまじえ、 魚の進化・分類の歴史、紫外線ライトで見る不思議な海の世界、 群れ、音、色、狩り、毒、魚の思考力など、 魚にまつわるさまざまな疑問にこたえる。 【原著書評より】 本書のどのページにも、きらきらと輝く色彩、別世界のような特殊能力、息をのむような物語があふれ、 ヘレン・スケールズの筆の力で魚の世界を間近に見ているような気分にさせられる。 魚はどこにでもいる生き物なのに、すぐに、ワクワクするような未知の存在にもなる。 本書は青い地球を新しい目線で見るための入門書だ。 私たちの住んでいる世界やそこに生息している生き物がますます好きになることだろう。 ――サイ・モンゴメリー(『愛しのオクトパス――海の賢者が誘う意識と生命の神秘の世界』著者) 本書は、底がガラスでできた美しい船のようなもので、 水中の不思議な世界を楽しく鮮やかに見せてくれる。 物知りな船のガイドとして著者ほどの適役はほかに誰もいない。 ――ダラス・キャンベル(科学キャスター、サイエンス・ライター) 本書ほど魚についてのわかりやすく、驚きに満ちた、一般読者向けの科学本はないだろう。 ――パブリッシャーズ・ウィークリー 著者の魚に対する愛と畏れは、伝染性がある。 ――サイエンス 広大で野心的な水中の旅――魚に関する魅力的な知識がちりばめられている。 ――ニューヨーク・タイムズ 著者は、大胆なアプローチで魚を生き生きと描き出している。 魅惑的な水中の世界に興味がある人なら誰でも楽しめる一冊 ――カーカス・レビュー(アメリカの書評誌) この素晴らしい本が出版されたことで、飼っている金魚を見る目も、スーパーの魚売り場を眺める目も、 船上から銀色の魚影を追う目も、珊瑚礁の色とりどりの世界を眺める目も変わるだろう。 地球の生き物に興味がある人にとっての必読書。 ――ヘレン・チェルスキー(物理学者、海洋学者) どのような水域の魚であろうと、魚が好きな人なら、 本書を読むとさまざまな新しい発見があって、驚くことだろう。 魚がそれほど好きでない人が本書を読むと、魚が好きになること請け合いである。 ――カール・サフィーナ(生態学者、『海の歌――人と魚の物語』著者) |

ヘレン・スケールズ(Helen Scales)

イギリス生まれ。海洋生物学者。

魚を観察するために数百時間を水の中で過ごしてきた。ダイビングやサーフィンをこなし、ラジオ番組の出演者としてもサイエンス・ライターとしても活躍する。海の語り部として知られ、BBC ラジオ 4 の番組「ザ・インフィニット・モンキー・ケージ」ではロビン・インスとブライアン・コックスとともに深い海の不思議について考え、「取っておきのもの博物館」のコレクションにタツノオトシゴの仮想水槽を寄贈した。BBC サイエンス・フォーカス誌や BBC ワイルドライフ誌には毎号のように記事を執筆している。ラジオのドキュメンタリー番組では夢の水中生活を紹介し、絶滅の危機にある巻貝を追いながら世界中をめぐった。

最新の著書『Spirals in Time』(邦訳『貝と文明──螺旋の科学、新薬開発から足糸で織った絹の話まで』築地書館)は、王立協会生物部門の出版賞の最終候補に残り、エコノミスト誌、ネイチャー誌、タイムズ紙、ガーディアン紙の年間人気書籍に選ばれ、BBC ラジオ 4 の週間ランキング入りも果たした。

林裕美子(はやし・ゆみこ)

兵庫県生まれ。小学生の 2 年間をアメリカで過ごし、英語教育に熱心な神戸女学院の中高等学部を卒業。信州大学理学部生物学科を卒業してから企業に就職したが、生き物とかかわっていたいと思い直して同大学院理学専攻科修士課程を修了した。主婦業のかたわら英日・日英の産業翻訳を手がけるようになり、子育てが一段落したころから森林、河川、砂浜などの環境保全活動に携わる。現在は福岡県在住。生物学や環境問題の英日出版翻訳に忙しい。

監訳書に『ダム湖の陸水学』(生物研究社)と『水の革命』(築地書館)、訳書に『砂──文明と自然』『貝と文明──螺旋の科学、新薬開発から足糸で織った絹の話まで』(以上、築地書館)、『日本の木と伝統木工芸』(海青社)、共訳書に『消えゆく砂浜を守る』(地人書館)がある。

プロローグ─世界を旅する魚類学者

地球でもっとも成功を収めた生き物

魚をめぐるツアーに出かけよう

私が魚に魅せられた日

魚を眺めるいくつかの方法

世界の海で魚に出会う

chapter1 魚とは何か─魚類学の始まり

魚類学が始まる

16世紀の魚に関する3冊の稀覯(きこう)本

ロンドン王立協会を苦境に立たせた本

魚を分類する

生命の樹の中の魚の枝

[コラム] 海の女神セドナ─イヌイットの伝承

chapter2 深みをのぞく─進化の系統樹をたどる旅

生命の樹で最初に出会う魚のグループ─真骨魚類

ミッシングリンクの探索─魚と両生類をつなぐ生き物

浮袋が先か肺が先か─ハイギョ

どちらが人間に近いのか─シーラカンスvsハイギョ

なぜサメは長寿なのか

顎のない魚の生き残り─ヤツメウナギとヌタウナギ

[コラム] ヒラメが笑顔を失ったわけ─イギリス・マン島、伝承

chapter3 色彩の思わぬ力─体色の意味するもの

体色を獲物の色に似せる戦略

太陽光と深海の赤い魚

同種と闘うための体色

紫外線の効果

銀色の魚が水中で姿を隠す方法

生きた魚を描く

雌はなぜ色鮮やかな雄を好むのか

捕食と体色

濁った水が交尾行動を妨げる

[コラム] 知恵のあるサケ─アイルランド、伝承

chapter4 海のイルミネーション─光を発する魚たち

深海探査の始まり─光る魚たち

青い光の世界へようこそ─バクテリアという相棒

紫外線ライトで見る秘密の落書き

海の中の不思議な赤色の世界

[コラム] オオナマズ─日本、江戸時代

chapter5 群れを解析する─生き残りの戦略

さまざまな推進力

集団で暮らす─縄張りから群れへ

魚の集団を探索する─スワローリーフ

産卵のために集団をつくる魚たち

魚の追跡調査

回遊する魚は大陸の位置も知っている

性転換する魚

巨大魚の昔と今

[コラム] 偉大な王オシリスとエレファントフィッシュ─古代エジプト、今から2400年前

chapter6 魚の食卓─水中で暮らす魚に共通する課題

ハンターとしての魚

海藻農園をつくるスズメダイ

水中の狩りで発達した器官

電気刺激で見る夢の中を泳ぐ魚

食べたら出す

[コラム] もっとも強い毒を持つ魚、バツナゲッダ─アイスランド、16世紀

chapter7 毒を持つ魚─人と魚毒の深い関係

フグはなぜ自分の毒で死なないのか

フグとある女性科学者の冒険

フグと生ける屍─ゾンビ伝説

92歳で水深25メートルのフグの巣を観察

[コラム] 巨大魚チプファラムフラ─モザンビーク、伝承

chapter8 太古の海の魚たち─化石魚から進化をさぐる

性器を持つ最古の魚

生物は絶滅する─舌石(ぜっせき)の教え

サメ類の繁栄

海の生物の構図が変わった白亜紀の大絶滅

[コラム] 海の医者─ペルシャ、8世紀

chapter9 魚のオーケストラ─海は魚たちのたてる音に満ちている

米国海軍と海の中の不明な音

魚の発声の仕組みをさぐる

耳石(じせき)で音を聞く

目が見えなくても位置を知る方法

音をたよりに生活する魚たち

[コラム] 魚と金の靴─中国の唐、9世紀

chapter10 魚の思考力

勝者を好む

魚にだって脳はある

魚の感受性

魚にも福祉を!─アニマルウェルフェア

エピローグ

謝辞

訳者あとがき

章扉イラストの魚種一覧

用語解説

おもな参考文献・注釈

索引

世界を旅する魚類学者

アマゾンの熱帯雨林で日が落ちると、群れていた魚たちは、静かな川のよどみで夜を過ごすために動きを止める。群れていたのは親指ほどの小さな魚で、目の上には赤い筋が走り、体には金色の縞があって尾は二股に分岐している。水辺には高い木が茂り、底に沈んだその落ち葉の中に身をひそめたつもりだったが、その落ち葉の中の1枚が「私は魚ではありませんよ」というメッセージを発していることに、どの魚も気づかなかった。

そしてその1枚の落ち葉が群れている魚に忍び寄る。まわりに散らばっている落ち葉と同じように茶色く、黒いしみまである。体の片方の端には、落ち葉が木につながっていたことを示す葉柄(ようへい)まである。しかし漂っていったと思ったら、目にもとまらぬ速さで顎を大きく開いて、何も気づかぬ魚たちの一部をひと飲みにした。次の瞬間、コノハウオはまた落ち葉の姿に戻った。

アマゾン川の別の場所には、真珠光沢のある大きな鱗(うろこ)に包まれたテトラの一種のコペラ〔Copella arnoldi〕がいる。鰭(ひれ)の先が赤い雄は、伴侶になってくれる雌が近づいてくるのを、具合よく木が茂る岸辺の水中で辛抱強く待つ。雌が伴侶になることを承諾してくれたら、2匹は手を携えて水中から跳びはね、鰭にある吸盤でお目あての木の葉にへばりつく。雌はそこで一度に12個くらいの卵を産み、雄はそれに精子をふりかけ、2匹でまた水の中に転がり落ちる。跳ねては落ちるということを繰り返し、その葉に少なくとも200個の受精卵をぎっしり並べる。

そのあと疲れはてた雌は泳ぎ去るが、雄はその場にとどまり、卵を食べようとする敵の手の届かない葉の上の卵の世話をする。卵が乾いてしまわないように1分おきに尾で水をかけるのは雄の役目だ。日が水の中に差しこむときに光は空気と水の境界で屈折するのだが、光の性質を心得た魚は物理学など知らなくても、光の屈折率を計算に入れて水中から卵が見えている場所のすぐ近くへ向けて水を噴射し、飛ばした水は確実に卵にかかる。2日すると卵が孵(かえ)り、稚魚は水中に落ちて泳ぎ去る。

卵から孵化(ふか)したばかりの稚魚は、運が悪いと腹をすかせたヨツメウオに見つかることがある。「4つ目」魚と呼ばれていても実際には頭のてっぺん近くにカエルのような目が2つあるだけなのだが、それぞれの目が水平に二分されていて、角膜と瞳孔も左右2つずつある。瞳のレンズは人間と同じように上面が平らで、下面はほかの魚の目と同じように湾曲している。体は細長くて色はうすく、漂いながら水面の上と下の世界に目を配る。下半分の目は水中に向けられて捕食者が来ないか見張り、水面から出した上半分の目は水際に落ちてくる昆虫やコペラの稚魚を探す。

こうしたアマゾンの奇妙な生き物は、ありふれた魚の中から特にめずらしいものを選んだわけではない。世界中の水中には、淡水にも浅海にも深海にも、興味をそそる魚がいくらでもいる。

アフリカ東部のタンガニーカ湖には、雌が口の中を育児室に使うシクリッド類がいる。雄と雌が産卵のために出会うと、雌が卵を産んで雄が精子をかけ、雌は卵塊を丸ごと口の中へ吸いこむ。そして受精卵は口の中で孵化して、外の世界で生活していけるようになるまで稚魚は雌の口の中で成長する。

しかしこれは、近くに「カッコウナマズ」〔Synodontis multipunctatus〕がいない場合に限られる。白い体に黒い斑点をあしらい、髭(ひげ)を生やしたカッコウナマズは、名前のもとになった翼のある動物と同じ行動をとる。シクリッドが卵を産んでいるときに脇から割りこんで、シクリッドの卵に自分の卵をまぜこむように産むのだ。標的になった雌のシクリッドは口の中でナマズの仔を育てることになり、ナマズの仔は狭い口の中でシクリッドの稚魚を食べつくす。

一方、アフリカ大陸の沖に浮かぶマダガスカル島の地下深くの洞窟には、長さが一センチもないうすいピンク色の、目のないハゼの仲間が生息している。そして、およそ7000キロメートル離れたインド洋の反対側のオーストラリア西部の砂漠の地下にも、同じように白っぽくて目のないハゼがいる。

最近行なわれた遺伝子解析の研究からは、これら2カ所のハゼが近縁な種類だとわかり、進化的には兄弟ということになった。洞窟に生息する魚が、これほど離れた場所に泳いで分布を広げるということはありえない。生活の場は洞窟の中だけで、日の光の中に出ていくという危険はおかさない。目がないので捕食者を警戒することもできないし、皮膚に色素がないので紫外線から身を守ることもできない。

だから、これほど離れた場所に分布しているのは、大陸が移動したからだとしか説明のしようがない。かつて南方にあった古い超大陸にこれら2種の祖先種が生息していて、その超大陸に亀裂が入ってオーストラリアとマダガスカル島に分かれた。島と大陸に引き離された洞窟と魚は、そのあと一億年くらいのあいだ陸地ごと反対方向へとゆっくり漂い続けている。

そして、日の光が届かなくなる大洋の水深1000メートルくらいのトワイライト・ゾーン(薄暮層)には、奇妙な魚がいるだけでなく、魚の中でいちばん数が多いものが生息している。背中の棘(とげ)を光らせながら泳ぐ小さなサメもいれば(おそらく深海の様子を知らない侵入者に噛みつかれないように)、頭の両側にあるポケットに光る粘液を入れている魚もいる(なぜそんなことをするのか誰にもわからない)。またこうした深海には、手のひらに乗るくらいの大きさで鋭い歯を持つハダカイワシ類やヨコエソ類もいる。どちらも腹を青く発光させるので、下を通る捕食者からは姿が見えない。なかには、ホタルのように光を点滅させて通信を行なう種類もいる。

これら2つのグループの魚たちがトワイライト・ゾーンの魚のほとんどを占めていることが深海調査からわかってきて、現生のものを全部合わせると数100兆匹、もしかすると数1000兆匹という数になると考えられている。これは、ほかのどの脊椎動物よりも数が多い(これに続くのが家禽(かきん)のニワトリで240億羽になる)。日暮れから夜明けまでの時間帯にハダカイワシ類やヨコエソ類の大きな群れは、くねくねと動く餌のプランクトンが夜になって海面へ上昇するのに合わせて深海から数100メートル上昇する。地球上で見られるいちばん大規模な動物の移動であり、時計のような正確さで毎日決まった時間に世界中の海で移動が起きる。

地球でもっとも成功を収めた生き物

魚類は地球の生命史上でもっとも成功を収めた生き物のひとつに数えられ、地球の表面の10分の7におよぶ海域や淡水域で勢力をふるう。海の深さ(平均して4キロメートル)を勘案すると、生き物が生活する空間の90〜99パーセントを海が占める。魚類はこの水の王国に数億年にわたって君臨してきた。海を支配する種類は時の流れとともに移り変わったが、魚がいなくなったことはなかった。

魚をほかの動物群と区別する定義はそれほど厳密なものではなく、第1章でその点を詳しく見ていく。大まかに言って、魚類は鰓(えら)呼吸をする水生の脊椎動物ということになるが、例外と言ってもよい種類が数多くいる。とりあえず例外は脇へおくとしても、魚は脊椎動物の中で数も種類も明らかにいちばん多く、背骨のある動物の半分は魚と言ってよい。魚類はだいたい3万種類いて、鳥類、両生類、爬虫類、哺乳類を合わせた数と同じくらいの種数になる。

大きさは、20メートルもあるジンベエザメから8ミリメートルの小魚まで大小さまざまで、形も変化に富む。ヘビのように細長い形もあれば、丸い風船のようなもの、弾丸や魚雷のようなもの、平らなホットケーキのようなものや、四角い立方体のような魚もいる。体色は、鮮やかな万華鏡のような魚もいるが、多くは銀色か砂のようなベージュ色で、透き通っているものもいる。動きが素早いものもいれば、まったく動かない魚もいる。寿命は短いもので一週間、長いものになると100年、200年と生きる。洞窟に生息しているものは目が要らなくなり、落ち葉のふりをして漂うように泳ぐものもいる。

変化を好まないほかの動物と比べると魚はきわめて柔軟性に富み、適応が早いので、水という液体の世界で生活するために独特な適応をとげてきた。魚と言ってもひとくくりに語ることはできない。

しかし、こうした魚の素晴らしさを目にする機会は少なく、広く知られているとは言いがたい。波の下に身を隠し、水平線のはるか向こうで生活しているからだ。海岸や川岸では潮や水位が常に変わるため水に濡れている陸地と濡れていない陸地の境界線があり、魚の世界と人間の世界は、この境界線で仕切られている。太古の時代から、勇者や好奇心がきわめて強い者だけが自らこの境界線を越えて生き抜いてきた。

数千年のあいだ、人間は魚をおもに2つの目的で利用するために水から引き上げて人間世界に持ちこんできた。まずもって魚は食料になる。魚を捕まえて食べることは人間の意識に深く根を下ろした行為で、英語では「魚」と「釣る」は同じフィッシュ(fish)という言葉で言い表わす。シカ(deer)を捕まえることを「ディア」とは言わないし、イノシシ(boar)を捕まえることを「ボア」とは言わない(ウサギ〈rabbit〉を捕まえるときは「ラビッティング」とは言うが)。古くから野生の魚を追ってきたからだろうか。日本の沖縄諸島にある洞窟を調べていた考古学者は、土の中から3万年前に貝殻でつくられた釣り針を発掘している。また、中国の北京の近くで見つかった4万年前の人骨を化学分析したところ、この初期の人間は川や湖で獲れた魚をたくさん食べていたことがわかった。

今では世界中の漁場で水揚げされる魚は年におよそ1兆〜3兆匹にのぼる。これだけいれば、地球上の全人口の3分の1のタンパク源をまかなえる。漁師でも特に小規模な漁業をしている人たちは、魚の生活と密接にかかわりながら生きている。しかし大半の消費者(特に経済的に豊かな国の消費者)にとっては、日々の食べ物とその産地についての情報のあいだに深い溝ができつつある。イギリスの幼児の5人に一人は、細長く切った魚のフライは鶏肉だと思っている。

食べ物として魚に接するときには、魚は死んでから時間が経っている場合が多く、頭、鰭、内臓や骨はすでに取りのぞかれていて、ビニールできれいに包まれていたり缶詰になっていたりする。ステーキを見ても、モーと鳴きながら草を食はんでいるウシを思い浮かべることがないのと同じように、ポロポロと身がほぐれる白やピンクの魚肉を見ても、生きた野生の魚の姿を思い浮かべるのは難しい。

しかしイメージの乖離(かいり)はウシより魚の方が著しい。ウシがどのような姿をしているかは誰でも知っているのに、多くの魚の姿はなじみがうすい。イギリスではタイセイヨウダラが毎年7万トン(1人当たり1キロぐらい)消費されているが、体は両手を広げても足りない2メートルもの長さで、キラキラと光る赤銅色の斑点に覆われ、顎にはヤギのような白い髭がある魚をタイセイヨウダラだと見分けられる人は、実際に食べている人の3人に1人にすぎない。また、イギリス人の5人に1人は、しみだらけの平らな体の上面に並んでいる目とねじれた口のある魚(シタビラメ類)や、銀色の弾丸のような体形をしている口の大きな魚(カタクチイワシ類)を知らない。

食卓にのぼる代表的な魚でさえこのありさまなので、たまに皿に乗って出てくるあまり知られていない魚になると、名前をあてるのは難しい。マトウダイにはモヒカンのように棘が生えていて、銅色の皮膚には大理石のような模様があり、体の両側には金色の縁どりのある大きな斑点が一対ある。ホウボウ類は赤い体の両脇に3本の「指」があり、これで海底の食物をさぐりあてる。

人間の世界を泳ぎまわる魚には、食用になるものだけでなく伝承や民話に登場するものもいる。世界中の文化で語りつがれる魚の物語をひもとくと、海で生活する生き物に対する深い思いや葛藤があることが見て取れる。神話では、魚は人間に富、繁栄、再生、知恵をもたらす存在にもなるが、逆に、魚に身をやつした悪霊が、洪水、嵐、地震のような気まぐれな厄災をもたらす存在としても語られる。

神や女神やその取り巻きが、時には自らの意思で魚に姿を変えたり、あるいは罰を受けて足を魚の尾に変えられたりすることがある。もともとの人魚伝説は、どこの国でも陰湿であまり楽しい話ではない。のけ者にされた女が水中へ逃げて人魚に身をやつし、人を呪って、苦しめるために海に誘い出して死にいたらしめる。アンデルセンの『人魚姫』では、体の半分だけ魚でいることに耐えられなかった人魚が、舌を抜かれることに同意し、尾ではなく足で歩くと割れたガラスの上を歩くような激痛が走ることも受け入れて人の姿になった。

こうした人魚の物語では、魚となじみになったり魚を好きになったり、あるいは魚に共感したりするような感情を持つのは難しい状況だと描かれることが多い。魚は口もとに笑みを浮かべることもなく、無愛想にむっつりと口をつき出して表情を崩さないので、人間が理解できる感情がないように見える。

生きている魚にふれてみても、スーパーマーケットの商品棚に横たわって並んでいる死んだものと同じように冷たく感じられることが多いだろう。泳いで逃げられる生き物のあるべき姿とはかけ離れているのだ(これから見ていくが、すべての魚の血が冷たいわけでも、変温なわけでもない)。私は、魚が脇を泳ぎ去るときにぬるぬるした体がさわるかもしれないのが怖くて泳がない人を、何人か知っている。

そのような恐怖を克服するには、すぐ脇を泳いだはずの見えない魚の姿を想像するのではなく、顔を水につけてこちらから魚を観察してやればよい。

魚をめぐるツアーに出かけよう

本書は魚の生活を見てまわる水中の旅になる。魚とは何なのか、謎の世界で何をしているのかを知るための探検をしたい。不思議な魚の物語のベールをはがし(いくつか物語を詳しく紹介する)、冷淡な生き物だとか、理解不能な生き物だとかという風評から解き放たれ、本当の姿を知ってもらおうと思う。

魚は私たちが接することのできる最高に魅力的な生き物であり、世界中どこででも出会える素晴らしい動物だということを知ってほしい。

著者のヘレン・スケールズさんとは、前著『貝と文明』(築地書館)の翻訳に携わった縁で2016年に初めて東京で会い、そのとき築地市場を案内した。売られている魚を見て歩きながら、次は魚の本を書こうと思っていると嬉しそうに話してくれたのを思い出す。前著には牡蠣(かき)を食べる話が出てきたので、魚も食べる話が出てくるのかと私が尋ねると、とんでもないというような顔つきで、食べる話は書かないと言っていた。

そして、その一年半後に本書『Eye of the Shoal』を書き上げてPDFを送ってくれた。さっそくまた築地書館に内容の要約を送って翻訳出版してもらえるかどうかを打診したら、日本語の魚の本はたくさんあるけれど、こういう視点で書かれた本は見当たらないので出版しましょうと言ってくれた。

じつは魚のことはほとんど知らなかったので、うまく訳せるか一抹の不安が頭をよぎった。だが今はインターネットがあるので和名もわかったし、魚の論文は読めたし、写真をいくらでも見ることができた。しかし、そうした膨大な情報があっても、ネットに漫然とアクセスするだけでは、本書を指南ガイドにしてアクセスしたときのようなおもしろさは味わえなかったと思う。

プロローグでは、子ども時代にカリフォルニアの海でアシカが魚の群れを追いまわして遊ぶのを崖の上から眺めた話が出てくる。ラジオ番組で海の話を担当しているだけあって、魚の群れが逃げまわる様子が言葉だけで生き生きと描かれる。

第1章では、ケンブリッジ大学付属図書館の希少本室に収蔵されている古い魚類図鑑を順番に手に取りながら、ヨーロッパで魚が分類されてきた歴史が語られ、第2章では、進化の系統樹をたどりながら、魚がどう進化してきたのかを見る。

第3章は魚の色彩についての章だ。ご想像のとおり、サンゴ礁の魚たちがたくさん登場する。カラフルな魚たちの話もさることながら、水中の世界はなぜ青いのか、深海にはなぜ赤い魚が多いのか、大きな群れを作る魚はなぜ銀色が多いのかと、いろいろな角度から魚の体色が解説される。

第4章では、色彩に加えて発光でも魚は仲間を見分けている様子が描かれる。蛍のように異性に合図を送るための光、姿をくらませるための発光、体を鏡のように使って捕食者を欺く手法など、魚もずいぶん工夫を重ねているのだと感心させられた。

第5章では群れをなしている魚一匹一匹の動きが解説され、第6章では、魚を食べる話ではなく、魚が食べる話で盛り上がる。発電して餌をとる魚はデンキウナギだけではない。そして第7章は毒魚の章だ。フグは日本ではおなじみの魚だが、サメ博士のユージェニー・クラークがじつはフグの専門家でもあることは知らなかった。

第8章の魚の化石の話もおもしろい。かつてイクチオサウルスという魚竜がいた。「イクティ(ichthy)」が「魚」を意味する。イギリスのリーズ(Leeds)という人が見つけた魚竜の化石が、発見者にちなんでリーズイクティス(Leedsichthys)と名づけられた経緯が説明される。ところが、和名をネットで探すと「リードシクティス」しか見つからない。リーズの名前を分割して読んでカタカナにしてしまったようだ。和名をつける段階でありがちなことなのだろう。本書では命名の由来に忠実に「リーズイクティス」とした。

第9章は、水中の魚が音声で交信する話だ。第二次世界大戦中にアメリカの潜水艦が敵の艦船の音を水中で聞き分けようとしたら、魚のおしゃべりがうるさくて聞き取れなかったそうだ。そして魚の声の研究が始まった。耳がないのに声を出すというのも妙な話だが、耳たぶはないものの、鼓膜に相当する耳石(じせき)なるものがあるらしい。

そして最後の第10章では、魚の知性が紹介される。魚も物事を記憶したり、学習したりする。知性とは何なのか定義するのは難しいが、スーパーに並んでいるアジにも知性があるのかと思うと、もしかして商品棚は残酷なシーンなのかと思ってしまったりもする。

海辺へも川へもよく出かけるが、水の中は別の次元の世界に感じられ、理解を超えた水中を自由に動きまわる魚には、食べること以外にはほとんど関心をもたずにこれまでの人生を過ごしてきた。しかし、著者の軽妙なわかりやすい文章を訳していくうちに、魚になった気分で水中を泳ぎまわっている自分がいた。魚に関心をもつには水族館へ行くのもいいが、水の中を魚と一緒に泳ぐのがいちばんよいと著者自身は書いている。けれど、家に居ながらにしてさまざまな魚を見物するという方法もあることを知った。

日本語版では、読者のみなさんに本書をより楽しんでいただくために、原著にはないカラー口絵を掲載した。写真はすべて著者のスケールズさんにご提供いただいた。

インターネットで調べても訳語がわからない専門用語はどうしても出てくる。そういうときは、問題の単語を使って英語の論文を書いている日本人がいないかネットで探した。探し求める訳語がその人の日本語の論文に書いてある場合が多かったが、time-place learning(時間空間学習)はどうしてもわからず、京都大学の益田玲爾さんにメールで尋ねて教えていただいた。

なお、和名がない魚種名や英語でどう呼ばれているかが話題になっている場合は、「 」でくくって訳を示し、学名が特定できるものは訳注として〔 〕で補った。

本書が、魚好きの人にとっても、そうでない人にとっても、水中という異次元の世界を堪能する一助になることを願って。

地球表面の70パーセントは水に覆われている。この広大な水域には多数の奇妙な生き物が生息し、その中でも最高におもしろいのが魚たちだ。

寿命が数百年という巨大魚もいれば、数週間という短命の親指くらいの小魚もいる。ホットケーキのように平たい魚がいるかと思えば、風船のように膨らんだ魚もいて、体色を使って声高にものを言う魚もいれば、背景に溶けこんでしまう魚もいる。不正を働く魚、ダンスを踊る魚、記憶力がよい魚、謝るのがうまい魚だっている。ほとんど身動きしない魚もいれば、地球規模で泳ぎまわる旅を続ける魚もいる。

それなのに、魚の魅惑的で複雑な生活の多くは取るに足らないものとして見過ごされてきた。魚は水の中に隠れていて目に触れず、忘れ去られてきたのだ。

著者は水中の世界の水先案内人で、海の深みを調べ、魚として生きるということがどれほど素晴らしいかを解説してくれる。

本書には魚が登場するだけでなく、ブードゥー教のゾンビをつくる薬を探す人たちや、魚に歩き方を教えた研究者をはじめ、深海の探索を90歳になっても続ける研究者まで、魚に思いを寄せながら魚を観察し続けた人たち、あるいは今も観察し続ける人たちが登場する。

また随所に著者自身の水中探検の寸描がちりばめられている。薄気味悪い夜の海に潜ったときに光る魚を見たこと、巨大なマンタに間近で遭遇したときのこと、数千個の不思議そうに見つめてくる魚の群れの渦のまっただ中を漂ったときのことなどが語られる。

本書は、内容が濃いおもしろい読み物であるだけでなく、魚という動物や、魚が生息する海にもう一度思いをめぐらせるのを助け、水族館の水槽のガラス越しに魚を眺めたり、水中を泳いで天然の魚を見つめたりして、わざわざ出かけていってでも魚の不思議を楽しもうという気にさせてくれる。

日本人にとって、ふだん魚は食べ物としてとても身近な存在だ。

しかしこの本を読むと、その魚たちについて、ほとんど何も知らないことがよくわかる。

どこからでも興味のある章から読んでいただいてかまわない。

読後は絶対に、家で飼っている金魚や熱帯魚の動きをじっと観察したくなるだろう。