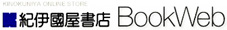

植物と叡智の守り人 ネイティブアメリカンの植物学者が語る科学・癒し・伝承

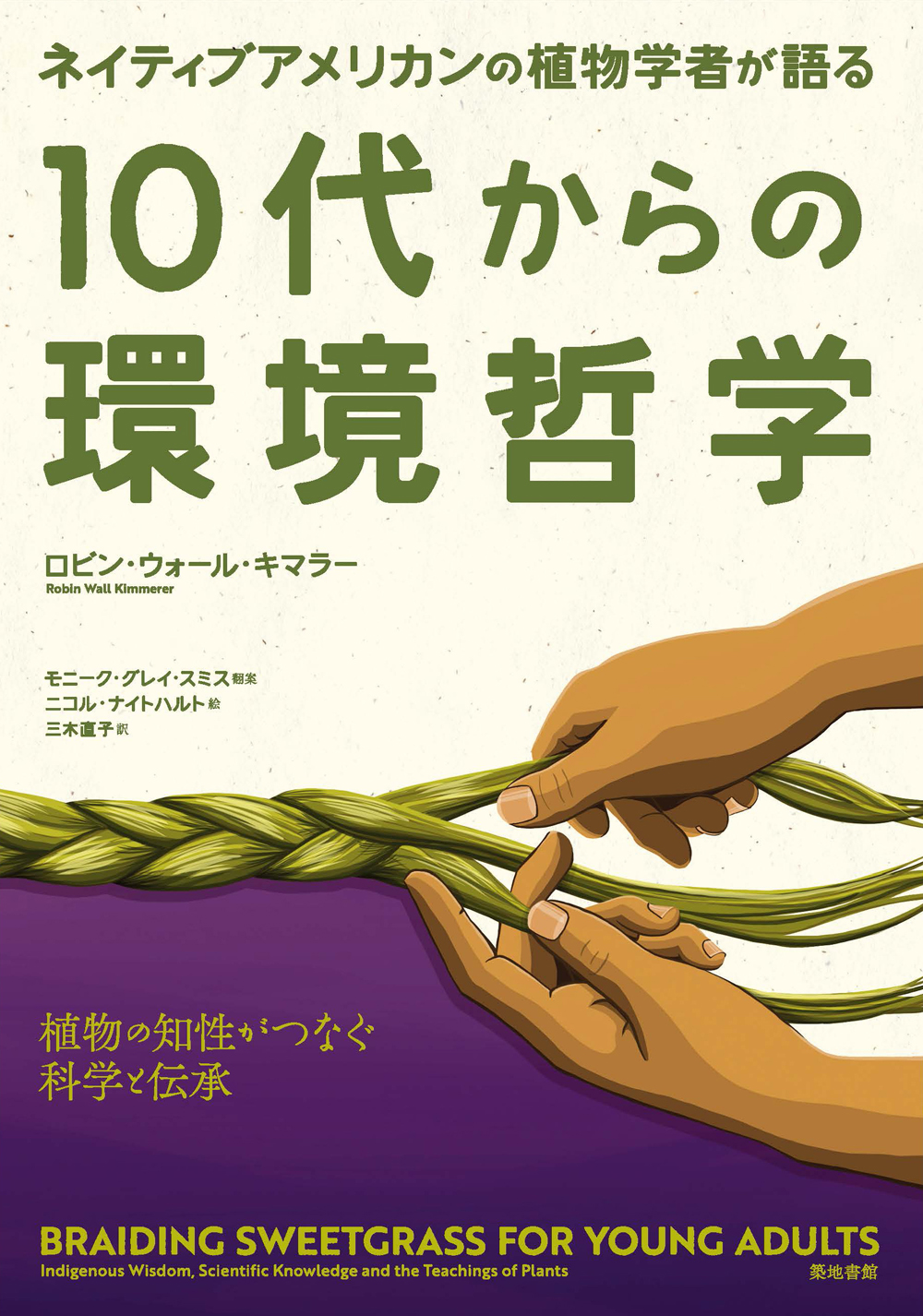

著者近影 | ロビン・ウォール・キマラー[著]三木直子[訳] 3,200円+税 四六判上製 496頁 2018年7月刊行 ISBN978-4-8067-1564-1 ニューヨーク州の山岳地帯。 美しい森の中で暮らす植物学者であり、北アメリカ先住民である著者が、 自然と人間の関係のありかたを、ユニークな視点と深い洞察でつづる。 ジョン・バロウズ賞受賞後、待望の第2作。 [推薦の言葉] 知的な、そして精神的な汲めども尽きぬ知恵の源泉である著者に日々感謝 ――リチャード・パワーズ ロビン・ウォール・キマラーの書くものには類まれな優美さがある。自然界について書く彼女の言葉は情熱に溢れ、一度彼女の目を通してこの世界を眺めた者は、決してそれまでと同じように世界を見ることができなくなってしまう。本書は私たちを、科学的・歴史的であると同時にまた同じくらい神話的で神聖であり、深い叡智に満ちると同時に機知に富んだ旅路へと誘う。彼女は優れた教師であり、その言葉は、世界を愛する賛歌である。 ――エリザベス・ギルバート(『食べて、祈って、恋をして』『The Signature of All Things』著者) ロビン・ウォール・キマラーはこの非凡な本の中で、事実主義的・客観的な科学の考え方が、先住民に古くから伝わる知識によっていかに豊かなものとなり得るかを示してみせる。 私が何よりも好きなのは、彼女の美の描き方だ――巨大なシーダー、野生のイチゴ、雨に濡れる森やかぐわしいスイートグラスの草原の心象は、この本の最後のページを読み終わっても長くあなたの心にとどまることだろう。 ――ジェーン・グドール(霊長類学者、『Seeds of Hope』『森の隣人 チンパンジーと私』著者) 本書は「教育的な詩」である。ロビン・ウォール・キマラーは、シアトル酋長が「生命という織物」と呼んだ精神的な関係性を文字に記した。 産業社会には、すべての生命あるものをつなぐ相互関係についての理解が欠落している。そしてこの本はその空隙を埋めるものだ。すべての人に、この本の教示を読むことを勧めたい。 ――オレン・ライオンズ(オノンダガ国のウィズダム・キーパー) とても美しい本。自然史、植物学、環境保護、ネイティブアメリカンの文化に興味のある人なら誰でも気にいるに違いない。 ――ライブラリー・ジャーナル |

著者紹介

訳者紹介

目次

訳者あとがき