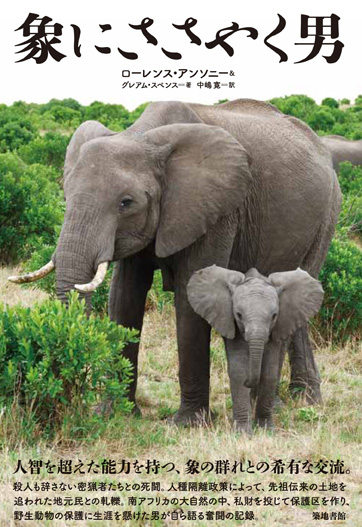

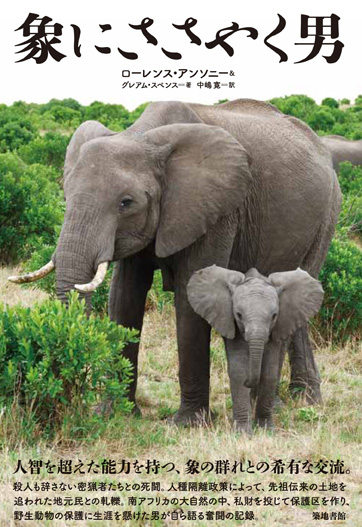

象にささやく男

ローレンス・アンソニー+グレアム・スペンス[著]中嶋寛[訳]

2,600円+税 四六判並製 448頁+カラー口絵8頁 2014年1月刊行 ISBN978-4-8067-1470-5

群れのリーダーを射殺され、強い人間不信に陥った象の群れ。

その群れを私設の動物保護区に引き取った1人の男が、雄大な南アフリカの地で、密猟者たちとの死闘や、山火事や大洪水など自然の猛威に耐えながら、象たちと心を通わせるようになるまでの希有な記録。

著者紹介

ローレンス・アンソニー(Lawrence Anthony)

1950年、南アフリカ共和国ヨハネスブルグ生まれ。

環境保護活動家。南アフリカのズールーランドに、トゥラ・トゥラと名付けた私設の動物保護区を設立し、ゾウをはじめ野生動物の保護に尽力する。

また、国際的な自然環境保護活動団体「The Earth Organization」を設立。

2012年没。

訳者紹介

中嶋寛(なかしま・ひろし)

1952年生まれ。東京大学文学部仏文科卒。

会議通訳者。放送通訳者。国境なき通訳団を主宰。

長崎純心大学人文学部客員教授(国際政治)。

目次

第1章 闇に潜む密猟者

第2章 青天の霹靂

第3章 ゾウの到着

第4章 脱走

第5章 群れを処分?

第6章 運命的な絆

第7章 囲いの中のデヴィッド

第8章 変化の兆し

第9章 野営の日々

第10章 裏切り者

第11章 敵を追いつめろ

第12章 警察沙汰

第13章 平和の訪れ

第14章 もはやこれまで

第15章 ライオン侵入

第16章 サイをめぐる攻防

第17章 月夜の来客

第18章 油断大敵

第19章 我が友ノムザーン

第20章 密猟団との死闘

第21章 家母長ナナの挨拶

第22章 冬の山火事

第23章 信頼関係

第24章 濡れ衣

第25章 よるべなき仔ゾウ

第26章 殺し屋との対決

第27章 相棒を襲った悲劇

第28章 イーティーの特訓

第29章 春の嵐

第30章 霊的な世界

第31章 ワシの災難

第32章 はぐれゾウの変容

第33章 別れ

第34章 毒蛇だ!

第35章 ゾウの出産劇

第36章 トゥラの頑張り

第37章 スイギュウと追いかけっこ

第38章 驚愕

第39章 ゾウにささやく

第40章 選択肢

第41章 希望の光

第42章 結び

訳者あとがき

前書き

1999年、私はいわくつきの野生のゾウの群れを私の私設動物保護区に引き取るよう依頼を受けた。そのとき私は自分がそれからどんな面倒や冒険につきあわされるはめになるのか、まったく見当がついていなかった。自分がどんなに大変な目にひきあわされることになるのか、あるいは、自分の人生がどんなに豊かなものになるのかも。

それは、肉体的な意味でも、精神的な意味でも冒険だった。肉体的というのは、これからこの本を読んでもらえば分かることだが、のっけから忙しく動き回って戦争のような騒ぎだったからだし、精神的というのは、この惑星のこの巨大な生き物たちが、彼らの世界に奥深く私を引き入れて行ったからである。

まちがえないでほしいと思うのは、この本の題名(The Elephant Whisperer)が私のことを言ったものではないということである。私は自分に特別の能力があるなどと言うつもりはない。題名はゾウたちのことを言っている。彼らが私に囁いたのであり、私は彼らから聞く術を教わったのである。

これは純粋に個人的・人間的な世界で起きたことである。私は科学者なんかじゃない。一介の環境保護家だ。だから、ゾウが私にどう反応したかとか、私がゾウにどう反応したかを書き記すとき、私は自分の経験の真実を伝えているにすぎない。実験室で検証したことでもない。これは、試行錯誤を通じて私とゾウとでお互いどうするのが1番かを探り当てていった、波瀾万丈の旅路の記録なのである。

私は環境保護家というだけではない。自分の動物保護区を所有するという大変な幸運にめぐりあった男でもある。保護区の名はトゥラ・トゥラ。南アフリカはズールーランドの真ん中に位置する2,000ヘクタールの原生低木林地帯である。そこではかつて野生のゾウが自由に徘徊していた。もはやそうではない。ゾウは1度も見たことがないという地方部のズールー人も、今では珍しくない。私がゾウを引き取ったために、この地域でも1世紀あまりぶりに再び野生のゾウが住み着くこととなったのである。

トゥラ・トゥラはズールーランド固有の野生生物の多くが住み着く、天然の生息地である。どでかいシロサイもいればアフリカスイギュウに、ヒョウ、ハイエナ、キリン、シマウマ、ヌー、ワニ、オオヤマネコの他、サーヴァルといったあまりなじみのない捕食性の猛獣たちもいる。トラックほどの長いニシキヘビを見たこともあるし、ここのコシジロハゲワシの育種集団はおそらく州最大規模だろう。

そしてもちろんゾウもいる。

これからこの本を読んでもらえば分かるように、ゾウの到来はまさに青天の霹靂だった。今では彼らなしの生活は私には想像できない。いかにして彼らが私にかくも多くのことを教えてくれたかを理解するには、動物の王国では意思の疎通がそよ風のように自然になされるということを理解しなくてはならない。そして、最初、私が理解を妨げられたのは、ひとえに人間が自らに課した限界のせいだったことを。

町の喧噪の中だと、人は先祖たちが本能的に知っていたことも忘れがちだ。つまり、荒野は生きているということ、そして、そこには囁きがあって私たちはそれに耳を傾ければいいし、それに応えればいいということを。

私たちには理解できないことがあるということも理解しなくてはならない。ゾウには科学では解明する術のない資質や能力がある。ゾウはコンピューターの修理はできないかもしれないが、ビル・ゲイツもびっくりの肉体的・非肉体的な会話が可能だ。何かとても大切な意味で彼らは私たちのずっと先を行っているのである。

植物と動物の王国には、説明のつかないような出来事が明らかに見て取れる。自分の周りで実際に起きていることに目を向けると、本当に驚かされる。いつもごく当たり前と思っていることが根底から覆されてしまうのである。

たとえば保護区の監視員なら誰でも知っていることだが、サイを別の保護区に移す必要が生じ、睡眠薬を打って捕まえることにする。ところが、いざ捕まえに行ってみると、なぜだかサイの影も形もない。その前の日にはいたるところサイだらけだったのに、である。人が捕まえに来る気配をなぜか察知して、行方をくらましたのである。かと思うと、その次の週、今度はスイギュウを捕まえに行くと、前回はさっぱり姿の見えなかったサイのお出迎え、とあいなる始末だ。

何年も前に猟師が獲物を追うのを見ていたことがある。彼の持っている狩猟許可証は、繁殖相手のいない若いオスのインパラに限って猟をすることができるというものだった。しかしその日彼が出会ったオスのインパラには、決まって繁殖相手のメスの群れが付いていた。そしてさらに信じがたいことに、撃ってはならないこれらの若いオスたちは、射程内であるにもかかわらず、まったく呑気に構えて、すっかり油断しきっているのにひきかえ、遠くでは若い独身のオスたちが必死に逃げ惑っているのだった。

なぜこうなのだろう? それは私たちの誰にも分からない。私たちの周りの監視員でも散文的なの人は、それはマーフィーの法則(起こりうることは必ず起こる)だという。つまり、うまくいかなくなる可能性のあるものは、必ずうまくいかなくなるものなのだ、と。動物は銃や矢で射止めたいと思うと、いなくなるものなのだ、と。私などそんな話はそれほど信じてはいないのだが、ひょっとするともっと神秘的なことなのかもしれない。何か伝言が、風に吹かれて飛んでいるのかもしれない、と思うのである。

常識からやや外れるこういった考え方の証拠となるのが、私の良く知るズールー族の長老格の猟師の話だ。低木林を知り尽くした男で、彼が私に語ってくれたところによると、村の近くのサルがあまりにも傍若無人に食べ物を盗んだり、子どもたちを脅したり、噛んだりしたら、必ず1匹殺すことにしているという。その結果、群れは血相を変えて逃げ去ることになる。

「でもサルは賢いよ」こめかみを指でとんとんと叩きながら彼は言った。「わしらが銃を取りに行くそぶりを見せようものなら、もういない。仲間内では〈サル〉とか〈銃〉という言葉すらもう口にしないことにしたよ。でないと奴らは森にこもりっきりになるからね。身に危険が及ぶときは、耳がなくても彼らにはそれが聞きとれるのさ」

まさに恐るべしである。しかし驚くなかれ、それは植物の世界にも及んでいる。トゥラ・トゥラの山小屋は私たちの自宅から3キロほどで、樹齢数百年という地元原産のアカシアや広葉樹の林の中にある。この原生林のアカシアの木は、レイヨウやシマウマから新芽をかじり取られると、自分が攻撃を受けつつあるのが理解できるばかりか、すぐさま葉っぱにタンニンを分泌し、苦い味がするようにしてしまう。そしてフェロモンの1種である香りを空中に発して、警戒するよう周りの他のアカシアの木にも呼びかける。周りの木はその警告を受け取ると自分でもただちにタンニンを生成し始め、攻撃に備えるのである。

しかし木には脳もなければ中枢神経系もない。何によってこれらの複雑な決断はなされるのか? 要するに、なぜ? ということだ。なぜ、意識や知覚のないはずの樹木が、わざわざ仲間の安全を気遣い、守ろうとまでするのか? なぜ脳もないのに、自分には守ってあげるべき仲間が周りにいるといったことが分かるのか?

顕微鏡で見れば、生きた有機体も、化学物質や無機物のまざりあったごった煮のようなものである。しかし顕微鏡で見えないものはどうなのだろう? 存在の最も重要な成分である、そのような生命の力を、アカシアからゾウにいたるまで、数量化することはできないものだろうか?

ゾウたちは、その可能性があることを私に教えてくれた。理解と寛容、心の豊かさが、厚皮動物の王国には息づいているということ、ゾウは優しくて思いやりがあってとても頭がいいということ、そして人間との様々な良き関係を大切にするということも。

これはそんなゾウたちの物語である。彼らは、ともに幸福と生存を追い求める中、すべての生き物がお互いにとって大切な存在であることを、私に教えてくれた。生きていくということは、自分や自分の家族、自分の種だけの問題ではないということを。

| ローレンス・アンソニー+グレアム・スペンス[著]中嶋寛[訳] 2,600円+税 四六判並製 448頁+カラー口絵8頁 2014年1月刊行 ISBN978-4-8067-1470-5 群れのリーダーを射殺され、強い人間不信に陥った象の群れ。 その群れを私設の動物保護区に引き取った1人の男が、雄大な南アフリカの地で、密猟者たちとの死闘や、山火事や大洪水など自然の猛威に耐えながら、象たちと心を通わせるようになるまでの希有な記録。 |

ローレンス・アンソニー(Lawrence Anthony)

1950年、南アフリカ共和国ヨハネスブルグ生まれ。

環境保護活動家。南アフリカのズールーランドに、トゥラ・トゥラと名付けた私設の動物保護区を設立し、ゾウをはじめ野生動物の保護に尽力する。

また、国際的な自然環境保護活動団体「The Earth Organization」を設立。

2012年没。

中嶋寛(なかしま・ひろし)

1952年生まれ。東京大学文学部仏文科卒。

会議通訳者。放送通訳者。国境なき通訳団を主宰。

長崎純心大学人文学部客員教授(国際政治)。

第1章 闇に潜む密猟者

第2章 青天の霹靂

第3章 ゾウの到着

第4章 脱走

第5章 群れを処分?

第6章 運命的な絆

第7章 囲いの中のデヴィッド

第8章 変化の兆し

第9章 野営の日々

第10章 裏切り者

第11章 敵を追いつめろ

第12章 警察沙汰

第13章 平和の訪れ

第14章 もはやこれまで

第15章 ライオン侵入

第16章 サイをめぐる攻防

第17章 月夜の来客

第18章 油断大敵

第19章 我が友ノムザーン

第20章 密猟団との死闘

第21章 家母長ナナの挨拶

第22章 冬の山火事

第23章 信頼関係

第24章 濡れ衣

第25章 よるべなき仔ゾウ

第26章 殺し屋との対決

第27章 相棒を襲った悲劇

第28章 イーティーの特訓

第29章 春の嵐

第30章 霊的な世界

第31章 ワシの災難

第32章 はぐれゾウの変容

第33章 別れ

第34章 毒蛇だ!

第35章 ゾウの出産劇

第36章 トゥラの頑張り

第37章 スイギュウと追いかけっこ

第38章 驚愕

第39章 ゾウにささやく

第40章 選択肢

第41章 希望の光

第42章 結び

訳者あとがき

1999年、私はいわくつきの野生のゾウの群れを私の私設動物保護区に引き取るよう依頼を受けた。そのとき私は自分がそれからどんな面倒や冒険につきあわされるはめになるのか、まったく見当がついていなかった。自分がどんなに大変な目にひきあわされることになるのか、あるいは、自分の人生がどんなに豊かなものになるのかも。

それは、肉体的な意味でも、精神的な意味でも冒険だった。肉体的というのは、これからこの本を読んでもらえば分かることだが、のっけから忙しく動き回って戦争のような騒ぎだったからだし、精神的というのは、この惑星のこの巨大な生き物たちが、彼らの世界に奥深く私を引き入れて行ったからである。

まちがえないでほしいと思うのは、この本の題名(The Elephant Whisperer)が私のことを言ったものではないということである。私は自分に特別の能力があるなどと言うつもりはない。題名はゾウたちのことを言っている。彼らが私に囁いたのであり、私は彼らから聞く術を教わったのである。

これは純粋に個人的・人間的な世界で起きたことである。私は科学者なんかじゃない。一介の環境保護家だ。だから、ゾウが私にどう反応したかとか、私がゾウにどう反応したかを書き記すとき、私は自分の経験の真実を伝えているにすぎない。実験室で検証したことでもない。これは、試行錯誤を通じて私とゾウとでお互いどうするのが1番かを探り当てていった、波瀾万丈の旅路の記録なのである。

私は環境保護家というだけではない。自分の動物保護区を所有するという大変な幸運にめぐりあった男でもある。保護区の名はトゥラ・トゥラ。南アフリカはズールーランドの真ん中に位置する2,000ヘクタールの原生低木林地帯である。そこではかつて野生のゾウが自由に徘徊していた。もはやそうではない。ゾウは1度も見たことがないという地方部のズールー人も、今では珍しくない。私がゾウを引き取ったために、この地域でも1世紀あまりぶりに再び野生のゾウが住み着くこととなったのである。

トゥラ・トゥラはズールーランド固有の野生生物の多くが住み着く、天然の生息地である。どでかいシロサイもいればアフリカスイギュウに、ヒョウ、ハイエナ、キリン、シマウマ、ヌー、ワニ、オオヤマネコの他、サーヴァルといったあまりなじみのない捕食性の猛獣たちもいる。トラックほどの長いニシキヘビを見たこともあるし、ここのコシジロハゲワシの育種集団はおそらく州最大規模だろう。

そしてもちろんゾウもいる。

これからこの本を読んでもらえば分かるように、ゾウの到来はまさに青天の霹靂だった。今では彼らなしの生活は私には想像できない。いかにして彼らが私にかくも多くのことを教えてくれたかを理解するには、動物の王国では意思の疎通がそよ風のように自然になされるということを理解しなくてはならない。そして、最初、私が理解を妨げられたのは、ひとえに人間が自らに課した限界のせいだったことを。

町の喧噪の中だと、人は先祖たちが本能的に知っていたことも忘れがちだ。つまり、荒野は生きているということ、そして、そこには囁きがあって私たちはそれに耳を傾ければいいし、それに応えればいいということを。

私たちには理解できないことがあるということも理解しなくてはならない。ゾウには科学では解明する術のない資質や能力がある。ゾウはコンピューターの修理はできないかもしれないが、ビル・ゲイツもびっくりの肉体的・非肉体的な会話が可能だ。何かとても大切な意味で彼らは私たちのずっと先を行っているのである。

植物と動物の王国には、説明のつかないような出来事が明らかに見て取れる。自分の周りで実際に起きていることに目を向けると、本当に驚かされる。いつもごく当たり前と思っていることが根底から覆されてしまうのである。

たとえば保護区の監視員なら誰でも知っていることだが、サイを別の保護区に移す必要が生じ、睡眠薬を打って捕まえることにする。ところが、いざ捕まえに行ってみると、なぜだかサイの影も形もない。その前の日にはいたるところサイだらけだったのに、である。人が捕まえに来る気配をなぜか察知して、行方をくらましたのである。かと思うと、その次の週、今度はスイギュウを捕まえに行くと、前回はさっぱり姿の見えなかったサイのお出迎え、とあいなる始末だ。

何年も前に猟師が獲物を追うのを見ていたことがある。彼の持っている狩猟許可証は、繁殖相手のいない若いオスのインパラに限って猟をすることができるというものだった。しかしその日彼が出会ったオスのインパラには、決まって繁殖相手のメスの群れが付いていた。そしてさらに信じがたいことに、撃ってはならないこれらの若いオスたちは、射程内であるにもかかわらず、まったく呑気に構えて、すっかり油断しきっているのにひきかえ、遠くでは若い独身のオスたちが必死に逃げ惑っているのだった。

なぜこうなのだろう? それは私たちの誰にも分からない。私たちの周りの監視員でも散文的なの人は、それはマーフィーの法則(起こりうることは必ず起こる)だという。つまり、うまくいかなくなる可能性のあるものは、必ずうまくいかなくなるものなのだ、と。動物は銃や矢で射止めたいと思うと、いなくなるものなのだ、と。私などそんな話はそれほど信じてはいないのだが、ひょっとするともっと神秘的なことなのかもしれない。何か伝言が、風に吹かれて飛んでいるのかもしれない、と思うのである。

常識からやや外れるこういった考え方の証拠となるのが、私の良く知るズールー族の長老格の猟師の話だ。低木林を知り尽くした男で、彼が私に語ってくれたところによると、村の近くのサルがあまりにも傍若無人に食べ物を盗んだり、子どもたちを脅したり、噛んだりしたら、必ず1匹殺すことにしているという。その結果、群れは血相を変えて逃げ去ることになる。

「でもサルは賢いよ」こめかみを指でとんとんと叩きながら彼は言った。「わしらが銃を取りに行くそぶりを見せようものなら、もういない。仲間内では〈サル〉とか〈銃〉という言葉すらもう口にしないことにしたよ。でないと奴らは森にこもりっきりになるからね。身に危険が及ぶときは、耳がなくても彼らにはそれが聞きとれるのさ」

まさに恐るべしである。しかし驚くなかれ、それは植物の世界にも及んでいる。トゥラ・トゥラの山小屋は私たちの自宅から3キロほどで、樹齢数百年という地元原産のアカシアや広葉樹の林の中にある。この原生林のアカシアの木は、レイヨウやシマウマから新芽をかじり取られると、自分が攻撃を受けつつあるのが理解できるばかりか、すぐさま葉っぱにタンニンを分泌し、苦い味がするようにしてしまう。そしてフェロモンの1種である香りを空中に発して、警戒するよう周りの他のアカシアの木にも呼びかける。周りの木はその警告を受け取ると自分でもただちにタンニンを生成し始め、攻撃に備えるのである。

しかし木には脳もなければ中枢神経系もない。何によってこれらの複雑な決断はなされるのか? 要するに、なぜ? ということだ。なぜ、意識や知覚のないはずの樹木が、わざわざ仲間の安全を気遣い、守ろうとまでするのか? なぜ脳もないのに、自分には守ってあげるべき仲間が周りにいるといったことが分かるのか?

顕微鏡で見れば、生きた有機体も、化学物質や無機物のまざりあったごった煮のようなものである。しかし顕微鏡で見えないものはどうなのだろう? 存在の最も重要な成分である、そのような生命の力を、アカシアからゾウにいたるまで、数量化することはできないものだろうか?

ゾウたちは、その可能性があることを私に教えてくれた。理解と寛容、心の豊かさが、厚皮動物の王国には息づいているということ、ゾウは優しくて思いやりがあってとても頭がいいということ、そして人間との様々な良き関係を大切にするということも。

これはそんなゾウたちの物語である。彼らは、ともに幸福と生存を追い求める中、すべての生き物がお互いにとって大切な存在であることを、私に教えてくれた。生きていくということは、自分や自分の家族、自分の種だけの問題ではないということを。