���E�F�E���b�L�[�R�� �X�œ����A�X�ɕ�炷

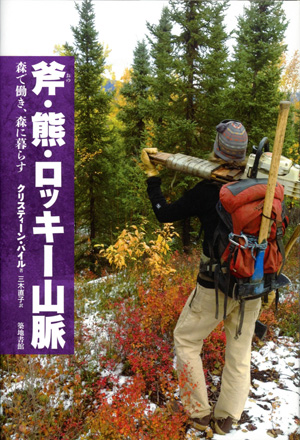

�N���X�e�B�[���E�o�C���iChristine Byl�j

�A�����J�������A�ܑ�Βn���̏o�g�B��w�𑲋ƌ�A�����^�i�B�̃O���C�V���[���������Ő����̎d�����n�߂�B

���̌�A�A���X�J�B����w�A���J���b�W�Z�Ńt�B�N�V�����E���C�e�B���O���w�сAMFA�i�|�p�n�C�m���j���擾�B

���̊ԁA�܂����ƌ���A���X�J���ݕ��R�[�h�o�ƃf�i�����������Ō��������̎d���𑱂���B

���݂̓A���X�J�B�A�q�[���[�̒��ɂقNj߂��A�f�i�����������̖k�̃c���h���n�тɍݏZ�B

���G�[�J�[�̓y�n�Ɍ��Ă������g�i�ړ����Z���j�ŕv�Ƃ��茢�ƂƂ��ɕ�炵�Ă���B

�{���͒��҂̒��ҏ�����B2013�N�t�ɔ��������ƁA�č��A�}�]�����X�́u�����̃x�X�g�u�b�N�X�v�i2013�N4���j��A�p�u���b�V���[�Y�E�B�[�N���[�A�N���X�`�����T�C�G���X���j�^�[�Ȃǂō����]�������Ă���B

�Z�҂�G�b�Z�C�́A�wGlimmer Train Stories�x�wCrazyhorse�x�wThe Sun�x���̑��̎G���E�V���E�Z�ҏW�Ɍf�ڂ���Ă���B

�v�Ƌ��ɁA�g���C���̐v�ƃf�U�C���A�����A����уR���T���e�B���O���A���X�J�e�n�ōs����Ђ��o�c���Ă���B

�uWhat's in Your Backpack? Christine Byl on what a traildog carries.�v

�O�ؒ��q�i�݂��E�Ȃ����j

�������܂�B���ۊ����w���{�w����w�ȑ��ƁB

�O���n�L���㗝�X�̉c�Ƃ���уe���r�R�}�[�V�����E�v���f���[�T�[���o�āA1997�N�ɓƗ��B�C�O�̃A�[�e�B�X�g�Ɠ��{�̊�Ƃ����ԃR�[�f�B�l�[�^�[�Ƃ��Ċ��邩�����A�e���r�ԑg�̊��A�N���G�C�^�[�̂��߂̃��[�N�V���b�v��X�s���`���A���E���[�N�V���b�v�Ȃǂ��肪����B

�Ɂw[������̖���] �`���N���E�q�[�����O�x�i���ԏ��X�j�A�w�}���t�@�i�͂Ȃ��@�Ȃ̂��H�x�w�R�P�̎��R���x�w�~�N���̐X�@1�u�̌����т���鐶���E�i���E�n���x�i�ȏ�@�z�n���فj�A�w�A���_�[�O���E���h�x�i�t�H�Ёj�������B

�͂��߂�

��

1 ��\�쐫�����߂� �m�[�X�t�H�[�N

�v���C�o�[

2 ���R�n�с\���������A��������̂͐X�ь��E�̏� �X�y���[

�`�F�[���\�[

3 �X�\�X���䂪�ƂɂȂ�܂� �~�h���t�H�[�N

�{�[�g

4 �C�݁\�����C�Əo������Ƃ��� �R�[�h�o

�X�L�b�h�X�e�A���[�_�[

5 ���������\�ǂ��܂Ŗk��ł��邩 �f�i��

�V���x��

6 �䂪�Ɓ\�Ȃ��c������ �f�i��

������

�t�^ �����Ō���g���C���h�b�O����

��҂��Ƃ���

�@�t���[�_�̓X�̑O�̃|�[�`�ŁA�������͎肷��ɋr�𓊂��o�������D�ō����Ă���B�ʂ肪����̐l�����̉�������̃o�[�̕�������A��������������͂����������ꂽ�Y�{�����͂��A�u�[�c�̒�ɓD�����т�����A�j��4�l�Ə���1�l�B���т͐^�����B�����̓����^�i�B�A�E�F�X�g�E�O���C�V���[�̃t���[�_�̓X�̐��ʃ|�[�`�A�����̓q�b�`�̍ŏI���ŁA���҂����˂̃r�[���̎��ԂȂ̂��B�V���A���̐H�ו��������Ⴍ����Ƃ��邳�����c�̂��Ƃ��A�������ăc�[���{�b�N�X�������Ⴎ����ɂ����ςȂ��̒N������̂��Ƃ��A���݂��S���𐅂ɗ����āB8���ځA���̓X�̃|�[�`�ł́A�ǒ����낤����ƈ����낤���A�����̂������낤���x���낤���A�������͂����̒��Ԃ��B��k�����������A����ꂳ�܁A�Ɗ��t���A����1�T�Ԃɂ��������Ƃ��v���o���Ă͂����b�̃^�l�ɉ����Ă������M�����Ȃ���ˁA���̃p�b�J�[�A�I�[���N���[�N�̐ɐς݉ח��Ƃ��Ȃ�Ă����H�@���O�����������̖A�����ǂꂮ�炢�������Ǝv���H�@��Ԕ������[�т͂ǂꂾ�������ȁB�V�C���ŒႾ�����̂́H�@���O�u�[�c�������H�@�������́H

�@�A�E�g�h�A�p�T���_���𗚂��A�T���o�C�U�[�����������������~�܂��Ď������������ƌ���B�u�g���C���������̐l�����H�v�u������v�ƃW���X�e�B���������B�ޏ��̃{�[�C�t�����h�͓����̐������œ����Ă���̂��Ƃ����B�ޏ����g�̓��t�e�B���O�̃K�C�h�Ȃ̂����A���N�͐������̐E�ɐ\�����ނ����A�ƁB

�u�ǂ�������炱�̐l�����ɂ��Ă���킯�H�v�Ɣޏ������ɐu���B�����m�A��������ƁB

�@����������O�ɃW���X�e�B���������B�u���Ă��˂���B�ǂ��s����ł����炪�S���ł��́v�B������҂��Ă�����ƊԂ��������A�ނ͂ɂ�܂肷��B�u�����A�����B���̐l�ɂ̓}�W�ō~�Q�v�B���͉������킸���������߂�B

�u�����[���v�ƃ��t�e�B���O�̃K�C�h�������B�u�^�������̂ˁv

�@���̒ʂ�B���͉^�������B�����̎d���������̌��E��^��������v���m�点�Ă����͍̂K�^�Ȃ��Ƃ����A�e���g�Ŗ���A���ނ�ł����������Ă����������炦��̂��^�������B���̐l�����̈���ł�����A�����ɒ��̈�l�ɂƂ��Ă͗��l�����A����ǒ��ƌĂԐl���A�_���Ȗ����Ǝv���l������̂��^�������B�����������̔��т�A�G��������Ƃ�����Ă���̂�A�������������ȂƂ��낪�C�ɓ����Ă���Ƃ����̂��K�^���B�������ǂ�����āA�����̂���ׂ��Ƃ���Ɏ��܂����̂��Ȃ�āA�킩���Ă���l�͂��邾�낤���H ���̐����ɂ��܂��ܓ]���荞��ŁA�����ɂ����Ƃ����邱�ƂɂȂ������͍K�^�Ȃ̂��B

�@�v���X�`�b�N�̃J�b�v��2�Z���`����c�������������~���[�E�W�F�j���C���E�h���t�g�����݊����ƁA�������͂�����炵��ƊK�i�������B���̂����̉��l���Ƃ͋x�݂̓��Ɉꏏ�ɎR�o������邱�ƂɂȂ��Ă���B���̐l�����͉Ƒ��̌��ցA�X�Ȃ��̉ƂւƋA���Ă����A���̃q�b�`�̂��߂ɔ[���ɏW�܂�܂ł͐E��̒N�Ƃ�������킹�Ȃ��B������̕����p�`���Ƒł����킹�A�w�Ǝw�𗍂܂��A�������Q���R�c���R�c���ƍ��킹�邢���̕ʂ�̈��A�B�قႠ�ȁA���O�痈�T�ȁA����B

�@�A�����J���O�����������ǂ�1916�N�ɃE�b�h���[�E�E�B���\���ɂ���Đ����ɑn�݂���A1983�N�ɂ͍�ƃE�H�[���X�E�X�e�O�i�[���u��X���v�������ō��̃A�C�f�A�v�ƌĂ�ł���B�u�܂����������ăA�����J�I�A��ΓI�ɖ���I�ȍ��������́A��X�̍ō��̕������f���o���Ă���v�B���݁A�����ǂ̓A�����J�A�M���{���l���o�������̂̒��ōł��L���͕킳��Ă��āA�A�����J�̍��������ǂɑ�������A���L�n�ی�̂��߂̋@�ւ�������100����B�A�����J�̌����ǂ́A393�J���ɂ킽��8400���G�[�J�[�k��34�������L���l�̓y�n���Ǘ����Ă���B���N�A�A�����J�l�A�X�C�X�l�A�؍��l���͂��߁A2��8500���l����l�тƂ��A��y���A�w�K�̌����A���R���A���邢�͋x�������߂ĖK���Ƃ��낾�B�t�B���f���t�B�A�̎��R�̏��������j��������t�����_�̃G�o�[�O���[�Y���������A����ɍ��������̒��ōő�̃A���X�J�B�����Q���Z���g�G���A�X���������i�o�[�����g�B��2�{�߂��K�͂ł���j�܂ŁA�����������d�_��u�����̂͂��܂��܂����A1916�N�ɐ��肳�ꂽ���������ǐݒu�@�Ɏ��̂悤�ɏ�����Ă��邻�̈Ӑ}�ɂ����Ă͈�v���Ă��鄟�܂�A

�u�i�ςƁA�������ɂ��鎩�R�y�ї��j�I�������A�܂��쐶������ی삷��Ɠ����ɁA�����̐��オ����������ł���悤�A�����Ȃ����Ƃ̂Ȃ����@�Ǝ�i�ł������y���߂�悤�ɂ���v�Ƃ������Ƃ��B

�@�����ŏ��ɍ��������ɍs�����͉̂Ƒ��Ƃ̋x�ɗ��s�ŁA�Ԃł̒����Ԃ̈ړ��ƎԐ������t�����̂������B22�̎��A���͉ċx�݂̋C���炵�ɍ��������ǂ̎d���������B���ꂩ�牽�N���o���āA���鍑���������u�����̋��ꏊ�v�ɂȂ����B�����̋��ꏊ���Ă����̂͂������āA�������Ƃɂ���Ăł�����̂��B�ق��Ďd������Ƃ����Ӗ��ł��A�w�͂�����A�Ƃ����Ӗ��ł��B�����Ă��̂��ꂼ��ɁA�K�v�ȃc�[��������B

�@�����u�g���C���h�b�O�k�R�����̔�������g���C�������痈���A���������������̃j�b�N�l�[���l�v�ɂȂ���16�N�o�B�܂�A�R�̒��ŁA�g���C���k�������́A�l���ʂ�o�R����V�����l���ێ��Ǘ����A��C���A����A�v�����ƈ����B���������ǂ̉^�c���x����̂́A�u�G�ߌٗp�ҁv�ƌĂ�鎄�����ŁA�������͂������ނ̎��Ƃ�����B���������ǂ̉ẴC���[�W�L�����N�^�[�A�������X�q�����ăL�����v�t�@�C�A�[��O�ɂ��b������X�ьx�������̂��Ƃ͒N�����Č������Ƃ����邪�A���̉A�ŁA�����H���@��ނ����A�����Ǘ������x�e���̃g�C���̉�������ɂ��Ă���̂�ڂɂ���l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��B��H�����h�m������B���H�������͌�ʕW���̃X�g���C�v�̃y���L��h�蒼������r���g���l���ɒ������X�����C�ʼn��������肵�Ă���B����Ƀg���C���h�b�O���B

�@�������͖ڂɂ͌����Ȃ����̑��吨��������Ȃ����A�������̎d���͂͂�����ڂɌ�����B�t��ɍŏ��Ƀg���C��������āA�|��ē����ǂ��ł������菜���̂����������B�R����o��̊K�i������A���ԏ�ƈē��������ԍ����������������B�r���a�������菜������A�ʂ���݂�y�Ŗ��߂�������邵�A�����˂�����A�W���𗧂Ă���A�I��H���Ȃ炵����A��̐������܂�𐁂�������肷��̂����������B�ǂ�Ȏd���̂Ƃ����A�����܂ł͕����čs���B

�@�P���Ȏd���ɕ������邩������Ȃ����A���ۂɐF��ȈӖ��ł��̒ʂ肾�B��������̎g�������o���A�ώ@�͂�{���A�����̌��E�Ƌ��݂�F�������Ȃ�A�g���C�������̎d���͂Ԃ����Ⴏ�P���Ȃ̂��B�a���@��B�|�ꂽ�����B���]�����B����U�邤�B�����ǁA�ǂ�Ȏd�������Ă����ł���悤�ɁA���̎d�����������]�ނ������G�ɂ��Ȃ�B�����̎�ɂ҂����肷��悤�ɓ���̎�������₷��ō����@�B���𗊂�ɃL���u���^�[��������@�B���̎包�͂ǂꂭ�炢�̕��̐�ɉ˂����邩�B����ɁA�u���́v�Ȃ̂��A���킩��悤�ɂȂ鄟�g���C���̌��z�ƁA���̃g���C��������Ζʂ̊p�x�̊W�B�����Ă��玞�Ԃ��o�����̕�������������̖��ǂ��͉̂��̂Ȃ̂��B�D��S�̋����l�Ȃ�A�ǂ�ȍ�Ƃ������������V�������Ƃ��w�ׂ�B

�@���̘J��������悤�ɂȂ闝�R�́A���̘J����K�v�Ƃ���d���Ɠ������炢�F�X���B���Ƃ����������ƌn�ɐ��܂��l�����鄟���e���ޖؒu������o�c���Ă���Ƃ��A��X�A�J���g���̑g�����ł���Ƃ��B���ꂪ�����ɍ����Ă��邩����̘J����I�Ԑl�����鄟��悪��p�ŁA���̂̎d�g�݂��킩��̂��B�K�v�����炻������ꍇ�����鄟�̍��ł͈�t�������ږ��������Ōق�ꂽ������邵�A�s�i�C�ɂȂ�ΐl�͌�����d���Ȃ牽�ł�������B�l���ق��Ă���Ă��炤�������Ȃ����玩���ł�邱�ƂɂȂ�ꍇ�������B���܂��܃^�C�~���O�ǂ����������@������Ďd�����o���邱�Ƃ�����B�Ƃɂ����N�������Ȃ�����Ȃ�Ȃ��d��������Ƃ����ꍇ������B������ɂ���A�������Ďd���͂��邵�A�������ĕK���A�����������Ȃ��l�A�o����l�A��������l��������̂Ȃ̂��B

�@���͓��̘J���҂̉ƒ�ɐ��܂ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�����e����p�����̂ł����҂��ꂽ�̂ł��Ȃ��B�̂����炠��A���܂�ɂ��傰���ȓ@�̂������ŁA���͓��̘J������͉��������A���̘J�������Ȃ��čςނ悤�ɂƍ�������ɐi�܂��ꂽ�B����͑����̐l�ɂ͂�����݂̓Η��̍\�}�ŁA�������͌�����2�ɕ����čl���鐶�����Ɋ�������ɂȂ��Ă��鄟���̂������_�A�����ォ�A�j���Ώ����A�V�т��d���A�����Ύ��R�A�u���[�J���[�ƃz���C�g�J���[�B���̏ꍇ�A�Ƒ��́i���t����E�l�܂Łj�F�X���������A80�N��̃t�F�~�j�Y����w�i�Ɉ�����ɂ�������炸�A�悭����A�N�����ɂ��Ȃ����l����p�����B�؍H�⎩���ԏC���̎��Ƃ�I������̂͒j�̎q�B���̂����q�͑�w�ցB�����̂��Ƃ��l���Ȃ����I�@���]���������܂����ƁB�X�|�[�c�͏h��̌�B

�@�l�͒N�ł����������v�����݂��o��������̂����A�v�����݂͑��ɂ�����B�����̑I���̂����A�ǂ�Ȃɑ��������������v�����݂ɔ���ꂽ���̂ł��邩�A�C�Â�����т����肷�邩������Ȃ��B�d���̓����G�N�T�T�C�Y�͂��Ȃ�����B���R�Ƃ����͓̂��퐶�����瓦��邽�߂ɍs���Ƃ���B���������}�����E������邯��ǁA�ł����ǂ͂��܂������������������́A���߂͂������_���I�Ɏv���邩������Ȃ�����ǁA���̂����������͍l���n�߂�B�����t�̂��̂�I�Ƃ�����A���͂ǂ������l�ԂȂ낤�H�@����A�����Ɗv�V�I�ɁA���ꂪ���͑Η�����ł͂Ȃ��Ɖ��肵����H�@�d������тł����Ă͂����Ȃ��́H�@�����Ƃ����̂́A���R�������ꂽ���̂ł͂Ȃ��A���R�̏�ɂ�����̂ł����Ă͂��߁H�@��d�������_�I�Ȋ�т������炷���Ƃ�����̂ł́H�@�j���Љ�ɏ��������邱�ƂŁA���ꂪ�u���ׂĂ̐l�v�̂��߂̎Љ�ɂȂ�Ƃ�����H�@���̘J������������A�Ƃ����A���������Ă����Η��̖��_�͂܂��A������Η��������Ă�����ł��������B�܂肻��͂܂������̌����Ⴂ�������̂��B

������2�̂��̂��Η����Ă���̂ł͂Ȃ��āA�����ƌ����荇���A�����Ƌ����[�����̂������B���ɂ͊w�Ԃ��Ƃ��R�قǂ������B

�@������w����X�Ɉڂ���16�N�o�����B���̐�����d���̃f�B�e�[���͂��͂�ڐV�������Ƃł͂Ȃ��B���͌��������̎d���𐒔q���Ă���킯�ł��Ȃ����A���ƌ����Ă���͖{���ɂ�肽�����Ƃ�������܂ł̉�蓹�ł��Ȃ��B�ω��ɖ������\���N�ԁA�ދ��������Ƃ����h���I�������Ƃ�������������ǁA�ӊO�ɂ��g���C�������̎d���͂����ƕς�炸�����ɂ����������̐S�̎w�j��{���̋C�����Ɏ䂫�鎥�̂悤�ɁB����Ӗ��ł́A���ꂪ���ɐ������������Ă��ꂽ�̂��B�t������Ɩ�O�̍�Ƃ������ĂсA���͓n���Ă������k�ցA�O�ցA�u�g���C���v�ցi���������̎d������ւł͂����Ăԁj�B����͍��ł͎������܂�ɂ��ǂ��m���Ă��鐢�E�ŁA��������ď����Ȃ��炻�̖�������������邱�Ƃ��o���邭�炢�����`�F�[���\�[�̃I�C����g�E�q�̎��t�A�r�C�K�X�⊾�̓������B

�@�w�����[�E�f�C���B�b�h�E�\���[���u�X�֍s�����͎̂v���[�������A�l���̐^�����z�����邽�߂��v�Ə������̂͗L�����B�����āA�A�����J�̃l�C�`���[�E���C�e�B���O�̕��̂��̈ꌾ���A����ȗ������ƁA�l�C�`���[�E���C�e�B���O�Ƃ����W�������ɁA���鍪�{�I�Ȗ₢���ς˂邱�ƂɂȂ����̂����{���̐������Ǝ��R�E�ɂ͂ǂ�ȂȂ��肪����̂��낤���H�@�������߂ă\���[��ǂ͍̂��Z�̉p��̎��Ƃ������B���̓~�V�K���B�̓s��ɏZ��ł��āA���������̂��߂̍�ƂȂǂ������Ƃ��Ȃ������B�q�ǂ��̍����Ă�œD�ɂȂ��ėV���Ƃ��A�쐫�̌��ɋ߂��ƌ����߂���������ǁA��w�i�w�̏����̂��߂̃M���V���_�b���̃A�C�r�[���[�O�̃p���t���b�g���̂ƈ��������ɁA�D�V�т͂Ƃ����ɂ�߂Ă��܂��Ă����B���̎��A�������Ƃ��Ȃ���ΐd�����������Ƃ��Ȃ��A�Ƃ̒�̏��������̖��O���m��Ȃ������B����Ȃ̂ɁA��y�[�W�ڂ��玄�̓\���[����D���ɂȂ����̂��B�\���[�̒��S�ɂ́A�Ȃɂ��������肭����̂����������Z��ł���Ƃ���Ƃ����ł̍s���ɂȂ�������炵���B���̓\���[�́A����������ǎ����Ɏ��M������Ƃ��낪�D���������B

���X�Ƀ��������ȂƂ�����B

�@�\���[�ɂ͎䂩�ꂽ����ǁA�����X�ɍs�����̂͂��ꂩ�牽�N���o���Ă��炾���A�������s�����̂͂��܂��܂̂��Ƃ������B��w�@�œN�w���������肾������w2�N�̍��ɁA���͂������ĉ^�Ԏd���ł����������炢�A������݂��ڂ炵���o�[�̃|�[�`�ň��ގ��ɂ��邾�낤�A�ƒN���Ɍ���ꂽ��A����������낤�B���͎����̂��Ƃ��v���I�ȃ^�C�v���Ǝv���Ă����B�}�C���h�Ƃ����ؓ���b���Ă����̂����A�v���g����A�E�O�X�e�B�k�X�ɂ��A�����Ɏ��̂���i�ȍ����h���Ă����̂��B���̂ɂ͉����o����̂��A���͂����čl�������Ƃ��Ȃ������B

�@�ł���w���I���鍠�A���́A�����������Ƃ����邩������Ȃ��ƃ\�N���e�X���ق̂߂������ȏ�ɁA��w�ɂ��肵�Ă����B���ƌ�A���ꕶ�̎��͂���܂łƂ͈Ⴄ���������߂Đ���ڎw���A�����^�i�B�̃~�]�[���Ƃ������ɒH�蒅�����B�����Ƃ����̘J���҂���w����������������o�[�Ŏ������ށA����ǂ��납���ꂪ�����l���ł��邱�Ƃ��炠�钬���B���͂����Ŏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ŁA�G�ߌٗp�̎d�������Ă���V�����F�l�ɂ�����ŁA�����~�����ɐX�ɏo�������B�������ɁA����܂ł͉������獛�ꍛ��ƒ��߂Ă������b�L�[�R���̂��Ƃ������Ƃ悭�m�肽���������A�������ꂱ��v�����炵�Ă���������̎��R�Ƃ������̂��A���Ɍo�������������A�Ƃ����̂͂���B�ł���ԑ傫�������̂́A��������҂��Ƃ������ƂŁA�����V�������Ƃ�g�ɂ��Ȃ��炻����������Ǝv�����̂��B�{�[�C�t�����h�̃Q�C�u�Ǝ��͍��������ǂ̐������Ƃ��ē����n�߂��B���ɂ��Ďv���A�y�������Ăі߂����Ƃ��Ă����̂��B

�@���̗����������Ă��A�����n���}�[�̈������m���Ă��邩�ǂ���������������������A�ق�ꂽ�̂͂܂������̍K�^�������B���߂Čق�ꂽ���̔N�A���͎���̐l�S�������̎d���ɐl��������Ă���l���A�V������A���o�ɉו���S������̂��d���̓{����ۂ��p�b�J�[���A�j����́A�ł��������R�̏����̂ɂ͂��Ȃ������̗D���������鏗���w��焟����������ώ@���A�d������̂ɕK�v�Ȃ��Ƃ��z�������B���̘J���͂����ɂȂ����B���܂�ď��߂āA�����ł͂Ȃ��Ă͂�����Ƌ�̓I�ȘJ���ł���������������̂��B���̒��̂��Ă�Ζ����ڂ��o�܂��������B�ڐV�����Ƃ͕ʂɁA���͎������g���C�������̎d�����D���ŁA�g���C�������̎d�������Ă���l�����̂��Ƃ��D�����Ƃ������Ƃ������B���ꂩ�玞�ԂƂƂ��ɐ��m���������ɂ�A���������Ă���Z�p�͎d���̏�ȊO�ł����ɗ����Ƃ��킩���������Ƃ����̓y��Ɏg���ۑ��ɂu���^�̐荞�݂�����Z�p�̓��O�L���r�������Ă�̂Ɏg���邵�A�g���C�����̂Ɠ����悤�ɂ���A��A�}�𗎂Ƃ��A���Ŕ҂��Đd����邱�Ƃ��o����B

��O�Œ����ԓ����Ēb�������v�́A�����A���M������A�ǂ�ȍr�ꂽ�y�n�ł����h�ɐ������Ă�����B�����w��ł����̂́A�����Ɛ̂��瓭���l�����̖��ɗ����Ă����Z�p�ŁA���������Ӗ��Ŏ��́A���I�Z�\�����ł͂Ȃ��ė��j���w��ł����̂��B

�@�s���Ȃ��Ƃ�����B�������̕����́A���R�������Y������E����قƂ�NJ��S�ɐ藣����Ă���̂ɁA�����Ɂu���R�Ȃ��́v�Ɏ��߂���Ă���̂��B�����ɂ͐[���ŏd��Ȏv�l���܂܂�鄟�������͉���H�ׂ�����̂��H�@���̐H�ו��͂ǂ����痈��ׂ����H�@���܂��܂Ȑ��i�͉��łł��Ă��邩�H�@�N�����������Ă���̂��H�@�����������s���͂��̘f���ɂǂ�ȉe����^���邩�H�@���̘f���͎������̍s���ɂǂ�ȉe�����y�ڂ��ׂ��Ȃ̂��H�@���Ǝv���Ύ��R�蕨�ɂ��Ă��邾���̂��Ƃ����鄟�t�@�b�V�����G���ł́A�Ђ����Ƃ������f�����قłł����s�N�j�b�N�o�X�P�b�g�������đ������u���u������B�C���e���A�f�U�C�i�[���u�c�ɕ��X�^�C���v�������ɃR�[�f�B�l�[�g�������O�n�E�X�̓X�e�[�^�X�V���{�������A��������W�߂ɂ͌q���ꂽ�u��O�}�v�����o�����B

�@����ł������̐l�͒��ϓI�ɁA���R�ƌ��т��������Ƃ����̂͏��ƂƂ͖��������A�܂��Ă�C���[�W�Ȃł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��킩���Ă���B�u�y�ɖ߂肽���v�Ǝ������������̂͐^���ȋC�����Ȃ̂��B�ł������Ȃ�́u�E�H�[���f���v�k�\���[�̑�\��w�X�̐����x�́A�}�T�`���[�Z�b�c�B�E�H�[���f���ΔȂł̐������L�^�������́l�̓�����ɒH�蒅���ƁA�������́u���āA���������炢���́H�v�Ǝ��₵�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�u�X�ɍs���v�̂���ςȂ̂͂�������Ȃ̂��B�Ȃ��Ȃ�A�u�������邩�v�Ƃ����̂́A21���I�ɐ�����A�����J�l�����ӂƂ��邱�Ƅ����Ƃ��ǂ̃J�^���O�̉����Ƃ��A�ǂ�ȃ��b�Z�[�W��g�ݗ��ĂāA�ǂ�������炻��𑽂��̐l�ɓ`�����邩�Ƃ����ł͂Ȃ����炾�B�u�������邩�v�Ƃ����̂́A��Ƃł���A����ł���A�������ɂ���o�����S���J���Ă��邱�ƁA�ƌ����Ă��������Ȃ̂��B�{���̂��Ƃ������A��n�ɐG��邱�ƂȂ����̓y�n�Ő�������l�Ȃǂ��Ȃ��B�����đ�n�ɐG���ɂ́A�̂����炠��A�n���ŁA�Ƃ��ɍI���łƂ��ɑދ��ȁA��������u�J���v���K�v�Ȃ̂��B

�@�����Ŏ��̓\���[�̖��ɗ����߂�B�u�v���[�������v��A�{���̐���������A�Ƃ����̂͋�̓I�ɂ͂ǂ��������ƂȂ̂��H�@�s��Ńt���[�̃��C�^�[�����Ă���l�����翂ȓy�n�Ŕ_�k���������Ă���l�܂ŁA���l���̒m�l�ɂ��̎�����������Ƃ�����B�u�g�̏�ɍ�������炵�����A�ړI�ӎ��������Ɓv�u�n�ɑ��𒅂��āA�����ɕK�v�Ȃ��̂������Œ��B���邱�Ɓv�u�[���Ӗ��ōK���ł��邱�ƁB�����A�ɋ߂��v�u�i��������肪���ׂĂł͂Ȃ��A���R�������Ă�����E�̒��Ő����邱�Ɓv�u�{���ɑ厖�Ȃ��Ƃ̂�肩����m���Ă��邱�Ɓv�u������������Ƃ܂�������ŁA�����牽�܂ʼn����͂��Ă��Ȃ���ԁv�u�l�Ԃ͂��������ӂ��ɂȂ��Ă�B����̊�����v������ȓ������Ԃ��Ă����B

�@�����g�̒��ςƂ��d�Ȃ邱��������`�ɂ��A�{���̕�炵�Ƃ����̂́A�����������ōl���邱�Ɓi�u�s��Ƃ̓T���i�������́v�j��A�������i���ւɒu���p�C���ނ̃x���`�⊮���ȍ�ƃp���c�j�ŏo���オ����̂ł͂Ȃ��B�������̎咣�i�u�n���Ŕ��������悤�v�Ƃ��u���̏u�Ԃɐ����悤�v�Ƃ��j��A����������������́i���̉H��L�k�j�łł��Ă���̂ł��Ȃ��B�{���̕�炵�Ƃ����̂́A���Ȃ��Ƃ����̈ꕔ�́A����������O�̓����̐ςݏd�˂����ڊo�߂�A�A����A�@��A�����A�����A�����グ��A�����A����������A�����L���A�Ă��A�荏�ށA��������A�ςݏグ��A���n����A�^����A�L���A����A�A��`���A�^�ԁA����B�����ē����ɂ͖��������Ă��鄟��������邽�߂ɕK�v�Ȃ��̂��B�V���x���A�j�A�o�X�P�b�g�A���A��A���M�A�u�[�c�A�}�b�`�A�n���h���A�o�P�c�A�i�C�t�A���A���A�e�[�v�A�{�E���A�艟���ԁA�{�[�g�A������A�y�A���A��B

�@���̃��X�g���悭�ǂ߂A����y�n�ɍ������ĕ�炷�ɂ́A5���̓y�n�Ƒc�悩������p�����R�r�̌Q����K�v�Ȃ���A�J���b�N�ƁA4�J���ԒN�Ƃ��ڐG�̂Ȃ�����������K�v���Ȃ����Ƃ������ɂ킩��B���R������������₢�͂������ĕς�炸�A����C�Ȃ��B�����Ă���͂ǂ��łł��N����₢������������͉̂����H�@���v�́H�@�t�ɂȂ�Ƃ���ė��ďH�ɂȂ�Ƃ��Ȃ��Ȃ�̂͂ǂ̖쒹�H�@7���̉J�ʂ͂ǂꂭ�炢�H�@11���́H�@�ǂ̖쑐���H�ׂ���H�@���̎����ɂ��Ă͊������Ȃ��H�@�g�}�g�͑��ӂł���H�@�r�̕X�͕����ēn��邭�炢�������������낤���A����Ƃ��I��ׂ��H�@���������₢��A���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��d����A�������悤�������悤�ƍی��Ȃ��ۑ���������Ă������Ƃ̒�����A���̂܂ɂ���������Ɩ{���̕�炵���o���オ��̂��B�����đ����A�C�����Ȃ������ɂ����Ȃ邵���Ȃ��̂��Ǝv���B�Ȃ��Ȃ�{���Ɏ��R�Ȃ�����Ƃ����̂́A�������悤�Ɠw�߂邱�Ƃł͂Ȃ��Ă����u����v���Ƃ��琶�܂��̂�����B�����g���C�������̎d�����n�߂čŏ��̐��J���̗l�q�������炢�������́u�{���̃g���C���h�b�O�v�ɂȂ肽���Ă��܂炸�A

�ꐶ���������Ȃ낤�Ƃ�������ǁA�ł���{�I�ɂ́A�����͂��́u�ӂ�v�����Ă��邾�����Ɗ����Ă����B�ł����ۂɖ{���̃g���C���h�b�O�ɂȂ��Ă݂�ƁA��������Ȃ��Ƃ͍l���Ȃ��Ȃ����B

�@�������A�P���ȓ��̘J�������邾���ŏ[��������������������Ȃ�Č����̂́A���̘J���Ȃ������Ƃ��Ȃ��l�������B������A�d�J���ƁA�܂����������g��Ȃ���Ƃ������Ȃ��ł���A�����ɂ܂��������ނ̈Ӌ`�͐��܂�邯��ǁA�ʂ̈Ӗ��Ŏ��悤�ɂȂ�B�������́A�����g���Ď����̍s�������A����������I���̂��߂̑������邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂�����������H����ɂ͑̂��K�v���Ƃ��Ă��B���̌o�����猾���A�����炱�����̐[������Ƃ����̂́A���Ǝ�̗����ɑ�����̂Ȃ̂��B����20�N�A���͖{����w���l����w���Ƃ���������B�����Ă���ȊO�̂��Ƃ͓����w�B����͕ʂɏ�I�ɂ��̂������Ă���킯�ł��A������������悤�Ƃ��Č����Ă���킯�ł��Ȃ��āA�P�ɁA�u�G��邱�Ɓv�Ɓu�������Ɓv�͎����w�Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃ̈ꕔ�������A�Ƃ������Ƃ��B

�@�t���[�_�̓X�̃|�[�`�ł́A���Ԃ����������Ǝ��U���Ă���B�u���O����ׂ肷�������Ă�v�ƃ}�b�N�X�Ȃ猾����������Ȃ��B�u������{���߂�v�B���̓}�b�N�X�Ɍ������Ē��w��˂����Ă�k�p�ꌗ�Ől�J����̂Ɏg����d���l�B�\�N���e�X�̌��t��������o�����鄟�u�ᖡ���ꂴ�鐶�ɁA�����鉿�l�Ȃ��v�Ȃ���ˁA�A���^�B�ł��}�b�N�X�͐������̂��B�ᖡ�������̐��ɂ������鉿�l�͂Ȃ����A�ǂ�ȓ��ɂ����Č��͂����Ă���B���R����̕�炵�͍Œ�Ȃ��Ƃ�����B���ԔG��ɂȂ�����A�����ɂ�������B���܂�ɂ��d�����ו���S���Ȃ��Ⴂ���Ȃ����Ƃ��A���܂�ɂ������܂ōs���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����B�w���W�J�͒�̍앨��H�ׂ��Ⴄ���A��J���ԁA�����J������̂��Ƃ�����B���p�̂͂��̊p�����p�łȂ��B�w�g�w�g�ɂȂ��ăL����B�����ʼn������Ȃ�����N�������Ă���Ȃ��B

�@�{���̕�炵�Ƃ����̂͂܂�Ń��[�g�s�A�ł��邩�̂悤�Ɍ����邱�Ƃ���������ǁA�͂����茾���Ă��������Ǝv���B���͓c�ɕ�炵���̎^�����c�����ȂM���Ȃ����A�u���R�v�ɋ߂��Ƃ���ɂ��邩����Ď����グ���A�_�������ꂽ�l�����̂��Ƃ��M���Ȃ��B�ǂ�Ȑ��������݂Ȃ��������ǁA�X�̒��̕�炵�ɂ͖��͂�����Ώd�ׂ������B�c�ɕ�炵�A����܂������̎�����̎��R�̒��ŕ�炵�Ă����Ƃ��Ă��A���̂��Ǝ��̂��߂̏����ɂȂ�킯�ł��Ȃ��B�y�͎�������n���ɗ��Ƃ��͂��Ȃ����ǁA�V���ɘA��čs���Ă����킯�ł��Ȃ��B�ǂ��̐X�ŕ�炷���ƂɂȂ��Ă��A�����ŕ�炷�������͐l�Ԃł����āA�s���⎹�i�ɋ����̂͊R���̏ゾ�낤���u���[�h�E�F�C���낤�������Ȃ̂��B�����͌����A���ɂ͕Ό�������B�Ȃ��Ȃ�X�ł̕�炵�͎���ς������炾�B�X�ł̎d���͎��̐i�ޓ���ς��A���X�̕�炵��ς��A���̎�̌`��ς����B

�@�|�[�`�ɍ����Ă��鎄�̗F�B������Ƃ����B�}�b�N�X�ƃW���X�e�B���ƃQ�C�u����������o���Ă��������Ɗώ@�����Ă��ꂽ�Ȃ�i����Ȃ��Ǝv�����ǁj�A�J���҂̈��邾�낤���߂͍r��Đ߂��ꂾ���Ă��邵�A�e�w�̒܂͎��F�A�����F�������āA��̘r�͉����s�V���c�̑��̂�����܂œ��ɏĂ��Ă���B�u�l�Ԃ����������Ղ��c���Ȃ��v�Ƃ����쐶�ی�̌����͈�ʓI�ɕ��y���Ă��邯��ǁA���̓y�n��ʂ������Ƃ����Ղ��c���Ȃ��͂��͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�l�Ԃ������ɕ�炷�Ƃ��ɂ��̓y�n�ɂ��̈���c���̂Ɠ��l�ɁA���̓y�n���܂��������Ɉ�����邩�炾�B����y�n�A���Ƃ�����͓���̋��i�F��������A����^�C�v�̒n�ʂ̏������Ƃ��̊��G��������A�G�߂̓W�J�������肷��̂����A���ꂪ�����̑��݂��咣���A�������͂���ɐe���݂�������悤�ɂȂ�B�m��A�ƌ����Ă������B�����ĘJ���͕K���̂ɂ��̐Ղ��c���B���̑̂͋ؓ������Ȃ��Ď葫���ׂ��A�܂������Ƃ̂���w��2�{�Ȃ����Č��ɖ߂炸�A���̓^�R���炯������Ǖ����̂͑����B���͗����Ƃ��荪�Ǐnj�Q�����邵�A�w���j�A�̎�p��2�x�����Ƃ����邵�A�߂͎��ۂ̔N����Ƃ��Ă�݂����Ɋ�����B

�J���͂܂��A���_�ɂ����̐Ղ��c���B���Ƃ��Ǝ��ɂ͂Ȃ��������@�͂�E�ϋ��������t���A���������ƂƂ��ɂ��ꂪ���̈ꕔ�ɂȂ����B���͂����̋�ɐV�����_��T���B

�@�A�����J�l�������������l�̃l�C�`���[���C�^�[�̌��t�����A�u����2�ɕ�����A�����Ď��A���́A�����^�i�ƃA���X�J�œ������߂ɑ�w������������ǁA�����Ƌ���͎��v�̂��k���o�[�g�E�t���X�g�̎����������Ă���l�B�j�����A�������A���s�����d���A���܂��������d������A���͊w�B���������ׂ��Ƃ��Ƃ�����蓮���ׂ��Ƃ������邱�ƁA��������Ď����邱�ƁA���m�ɑ����Ĉ�C�ɐ邱�ƁB�T�O��o���Ɠ����悤�ɓy�n�������̈ꕔ�ɂȂ�̂����͖ڌ��������A�@���Ă��錊�̒��ɗ����Ȃ���S�ɕω����N����̂��̌������B���ʂ̕ω��͊O�ʂ̕ω��̗\���ƂȂ�A���Ղȓ��͖̂����Ȑ��_�������B���E���ǂ�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă��邩�ɋC�Â��A����ɐS���J���Ă�����B�N���ƕ���Ŏd��������ΐM�������܂��B�d�����R�~���j�e�B����ށB

�@�R�~���j�e�B�B�܂�[�I�ɔF�߂�A���̖{�́A����d���ɂ��Ă̎����g�̕���ł͂��邯��ǁA�ł����̎d���̕���͎������̂��̂ł͂Ȃ��B���͂�����A���̐l��A���A����A���������A����݂ɂȂ����������A�����Ă��̐����Ɋ܂܂��A���o�I��������`���Ȃ������肷��f�B�e�[���Ƌ��L���Ă���̂��B�d���������Ȃ��Ă���ɂ��ď����A�Ƃ����̂͑���𗐂��s�ׂ��B���͐S�z���Ă��鄟�ǂ�ȕ�����A�o�[�̃X�c�[������{���Ɉړ�����Ԃɂ��̖{���̈ꕔ�������Ă��܂��A�Ƃ������Ƃ��B

�@�ł�����Ă݂��ɂ͂����Ȃ��̂��B���̗��R�̈�ɂ́A���̒��ɂ���������A�厖�Ȃ��Ƃ�����������A�Ƃ������������L�̎��X�ȏՓ��A�����`�������p�������Ƃ�����蕔�̂�����������B���͂��̐��E���]���A���̉��l��`�������B�[���Ń��[�v���O���O�������ɂ��Ă���p�b�J�[�A���݉���������t�ق����Ă���@�B�C���H�����̐l�������A�ڗ����Ȃ��ł������̂͂킩���Ă���B���͂���s�������A�J���҂�������ɂ��Ă���K�͂�Ƃ��Ă���̂��B�������͎d����ʂ��ĕ��������B�����ɒ��ӂ��������邱�Ƃ͂��Ȃ����A����ȏ�ɂ��݂��A����ɐ��Ԃ̒��ڂ��W�߂�悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��B�ł����͂�����A�閧��R�炵�Ă���̂ł͂Ȃ��A���u�\���O�̂���ŏ����Ă���̂��B�ǂ������̐l�����ɋ����Ă��炦�܂��悤�ɁB

�@����͎������ނ��Ƃ͂Ȃ��Ǝv���B����͎��̂��邱�ƂɎ^�����������Ȃ����A�]������邱�Ƃ�]�݂����Ȃ���A���������邱�Ƃ����Ȃ��B�V���x���╀�́A������g�����Ƃł��̗L�p�����킩��̂��B

�@���̖{��6�͂ɕ�����Ă���B6�̏͗��ẮA�d���̓��e��o���A�ꏊ��ʂ��āA�T�ώ҂���������������ɓ��L�Ȑ��E�̎Q���҂ɂȂ�A���̊w�т̉ߒ���H���Ă���B�e�͂̏��߂ɁA���̒n��̃g���C�������̎d���ɊW���[���c�[���ɂ��Ă̐����ƈ�b������B���̖{���A�c�[���𒆐S�ɂ��č\�������̂ɂ͂��������R�����邪�A���ɁA�c�[���̗��j��Ȃ�g�����͒m���Ă������l������Ǝv�����炾�B����Ƀc�[���͎���ᔻ���邱�ƂȂ���������̂��Ƃ������Ă��ꂽ����A���̖{�̘g�g�݂Ƀc�[�����g�����Ƃł��炪�������Ƃ����C����������B���̕��ꂪ���̌o���Ƃ��������Y��ʂ��Č����Ƃ���A����Ƃ��̎�v�ȓo��l�������̊w�т̉ߒ��A�N���X���[�g�A���t�ȂǁA���̑S������������Ȃ��Ƃ߂�u���́v���c�[�������炾�B

�@����c�[�����A�����̈Ӑ}���s���Ɉڂ����߂̏�����ł���A�m����艺�ɂ�����̂Ƃ��Č���̂͊ȒP���B�F�X�ȈӖ��ŁA���̎��p��`�I�Ȍ��������c�[���̖��͂̈�ł����鄟�c�[���̔������Ɖ��l�́A���̂Ƃ��Ă��ꂪ���ړI���琶�܂��̂��B�����ɔ�g�͕K�v�Ȃ��B�ł��A�c�[���Ǝ������ɂ͂����Ɛ[���W�������āA����͒��ڂɒl����B�������̓c�[�������A�����ɂ�����g���A�蒼�����A������g�����d�����ւ�Ɏv������c�O�Ɏv�����肷��킯�ŁA������c�[���͎��������g�̎M�ł�����B�c�[���͎������̎葫�̉����ł����āA����Ύ��O���ł���̂̈ꕔ�Ȃ̂��B

�@�d�����n�߂��ŏ��̓�����A�c�[���͎��k�Ƃ��Č}���A�w���Ă��ꂽ�B���A���A�v���C�o�[�A�����đ�Ƃ́A���̑̂ɂ͂��̐U����A�������A�^�ѕ��A���܂�����@�����݁A���̓��ɂ́A���Ԃ������A�S���J���A�\�͂͐g�ɂ����̂��Ƃ������Ƃ������Ă��ꂽ�B�������āA���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ƁA�����Ə�肭�Ȃ�邱�ƁA��B��������ׂ����ƁA�����ċ����邱�Ƃ�����B�N�����w�т̒����玩�R��B���ɂƂ��Ă̎��R�́A���̗���̊ԂŁu�C�Ƃ���l�v�Ɓu�n�������l�v���ꏏ�ɂȂ�̂߂A���̂ƒm���A�v�l�ƍs���A�Ƃ����Η��z���邱�Ƃ̒��ɂ���B

�@���̖{�͉�z�^�ł͂Ȃ����A�n�E�c�[�̃}�j���A���{�ł��Ȃ��B�쐫�Ɋւ���_���ł��Ȃ���A����������ׂ��Ƃ����_���ł��Ȃ��B����́A���J�����̎R��Ƃ����œ����l�����ɂ��ẮA�����Ď����ǂ�����Ă����Ɏ����̋��ꏊ�����������ɂ��Ă̕���̂��肾�B����̏I���ɂǂ��̓X�̃|�[�`�ł��낮�ɂ���A�l���ɈӊO�ȓW�J������ƁA�������͗\�����Ȃ����������ɒH�蒅�����Ƃ�����Ǝv���B���́A����l�̕�炷�Ƃ����K���̒��ɂ��쐫�͂���ƐM���Ă��āA�����ɗ͂𒍂��Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ǝv���B�����Ă��̂��߂ɂ́A���u��t�̃c�[�������ɗ��ƐM���Ă��鄟�����A�^��������ƁA���A�o���ɂ��݂��Ȃ����ƁB�c�[���̒��ɂ͉���Ă�����̂����邵�A�n���݂��Ȃ��Ă�����̂����邯��ǁA�Ƃɂ�����I�т����Ǝv���B���ǁA�ǂ�ȘJ������������n�܂�̂��A�Ȃ��ׂ��d���ƃc�[���A�����Ď��ۂ̍�ƁB�����グ�āA�U�艺�낷�B�����z���āA������x�U�艺�낷�B�܂��͌^�������B�����͂�������Ă���B

���������S���ו��̒��g

�o�b�N�p�b�N���e��25�`40���b�g���̂���

�����Œ�2���b�g���A�ō�4���b�g��

���ւ��������Ɨ������܂܂Ŋ����Ȃ��悤�ɁA�����Ă�����̂ɂ���2���d�˂Ē��������

��܄�2�g�i�v�̂���1�g�A�t���[�X��1�g�j

�����`��3000�`4000�J�����[�A����ɌߑO�ƌߌ�̂����

���̑����}�b�`�A�i�C�t�A���[�v�A�_�N�g�e�[�v�A�ڈ�p�e�[�v�A�o���_�i

���}���u�p�i���C�u�v���t�F���k��X�e���C�h�n�̉�M�A���ɁA�R���ǖ�l�A�J�n�p�A�C�u�v���t�F���A���[���X�L���A�s���Z�b�g�A�C�u�v���t�F��

������A�v���X�L�[�k�L�t���̕��l�A�V���x���A�`�F�[���\�[�A�X�Όv

�R�����K�\����4���b�g���A�`�F�[���\�[1��ɂ��Œ�1���b�g���̃I�C��

�X�q���싅�X1�A�Ȃ��L���b�v1��

�ԓx�������o���Ȃ��A���������Ȃ��A�x��Ȃ��A�������Ȃ��B�ɂ��Ă��ɂ��������Ȃ�

���҂���邱�Ƅ���������A�K���Ɋ撣��A�}���A���������m���Ă��邩�A�łȂ���������Ɗo����